D’autres types de fertilisants sont déjà apportés aux prairies, de manière directe ou indirecte

Parallèlement aux engrais minéraux, plusieurs autres sources de fertilisation existent. C’est notamment le cas des engrais de ferme ou encore des légumineuses. Le sol fournit également les éléments nécessaires par la minéralisation de la matière organique.

Différentes sources vont fournir les minéraux nécessaires à la croissance des plantes. La grande diversité des sols et des pratiques agricoles ne peut pas être décrite. C’est pourquoi des teneurs moyennes et deux cas de figure pratiques seront évoqués pour concrétiser la problématique. Chacun pourra ainsi s’inspirer de ces réflexions pour approcher au plus près les besoins de ses prairies.

Éléments fournis par le sol

Une prairie qui ne reçoit aucune fertilisation pendant plusieurs années produit un rendement de 3 à 4 t MS/ha annuel, c’est-à-dire l’équivalent d’une coupe ! Ce potentiel de rendement provient de la minéralisation de la matière organique du sol. L’intensité de ce phénomène dépend avant tout du climat de l’année mais aussi de l’historique de la parcelle (taux d’humus, historique des matières organiques épandues, pH du sol, pâturage, mise en culture…).

En moyenne, on considère qu’un sol en Moyenne Belgique avec des teneurs en matière organique comprises entre 2 et 2,5 % libère 70 unités d’azote/ha.an quand un sol de Haute Belgique avec des teneurs en matière organique de plus de 3 % libère près de 120 unités d’azote/ha.an. Il est certain que cette libération d’azote peut varier énormément d’une année à l’autre et que les quantités libérées ne sont pas prévisibles à l’avance puisqu’elles dépendent aussi du climat.

Par exemple, lors de sécheresses printanières, la minéralisation ne va pas se réaliser correctement. Avant le retour des pluies, un épandage d’engrais azoté supplémentaire pour augmenter la production fourragère peut être contreproductif au vu des quantités d’azote qui vont être libérées naturellement quelques jours après. En plus de ne pas être efficace économiquement et environnementalement, cet apport aura pour conséquence d’entraîner un déséquilibre et une trop grande richesse en azote soluble du fourrage.

Pour le phosphore et la potasse, ce sont les analyses de sol qui permettront de savoir si les réserves du sol disponibles pour les plantes herbacées sont suffisantes ou non, avec des teneurs minimums à viser de 3 mg/100 g de sol pour le phosphore et 20 mg/100 g de sol pour le potassium, selon le réseau Requasud. L’analyse des teneurs minérales des herbes fraîches lors de la pousse printanière appelée aussi « indice de nutrition », complémentaire aux analyses de sols, permet également d’affiner le conseil de fertilisation.

Au niveau des cas rencontrés sur le terrain, on remarque parfois des manquements en fertilisation potassique dans certaines prairies de fauche intensive malgré l’application régulière d’engrais de ferme. Pour le phosphore, les applications (principalement via les engrais de ferme) sont plutôt excédentaires par rapport aux besoins.

Éléments fournis par les engrais de ferme

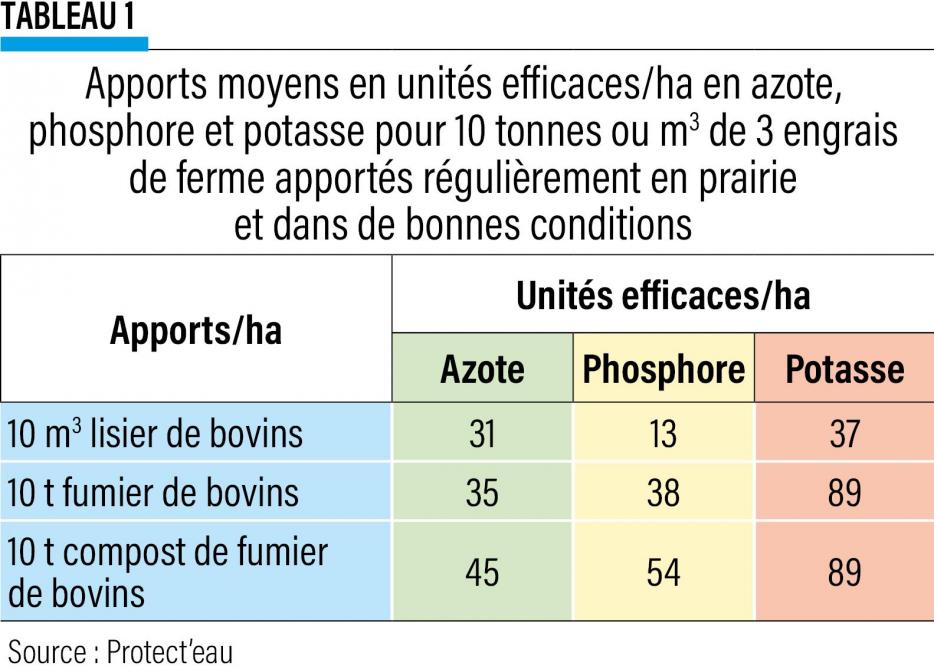

Le tableau 1 présente les teneurs en unités efficaces N-P-K sur la saison pour l’apport régulier par 10 t ou m³ de différents engrais de ferme souvent utilisés en Wallonie. Celles-ci concernent des situations où la conservation et l’application de ces engrais se font dans de bonnes conditions (influence sur le coefficient d’équivalence de l’azote des engrais de ferme). Plus d’informations concernant la valeur fertilisante moyenne des engrais de ferme, sont disponibles sur le site de Protect’Eau.

Un tas de fumier stocké au champ qui subit une forte pluviométrie peut perdre jusqu’à 40 % de l’azote et 60 % de la potasse qu’il contenait au départ ! Le stockage au champ n’est donc pas un objectif en soi et, contrairement au vin, le fumier ne se bonifie nullement avec l’âge. Il arrive donc parfois que l’on n’applique pas réellement la quantité de minéraux que l’on pense ! Une analyse régulière (tous les 5 ans par exemple) des engrais de ferme réalisée dans les règles de l’art, via les laboratoires Requasud, permet d’obtenir des références propres à sa situation ce qui rend le calcul de fertilisation plus précis.

Les légumineuses, des alliées précieuses

Les légumineuses telles que les trèfles et les luzernes participent également à la nutrition azotée via deux phénomènes :

– la légumineuse elle-même peut être autosuffisante en azote et

– le renouvellement racinaire fournit une certaine quantité d’azote au système, quantité bien plus élevée que dans le cas d’un système racinaire de graminées.

Leur effet sur la fourniture d’azote en prairie permanente de fauche dépendra avant tout, du taux de trèfle blanc (TB) présent dans la parcelle. Pour simplifier la réflexion, on peut considérer que si, au mois de mai-juin, on voit bien le TB dans des prairies où les graminées dominent, on est proche des 30 à 35 % de trèfle. Si on voit du TB dans toute la parcelle, on s’approche des 50 %.

La fourniture d’azote annuelle peut aller de 20 unités N/ha avec très peu de TB (5 %) à plus de 150 unités N/ha si le TB domine le couvert herbeux. Dans le cas des prairies qui contiennent peu de TB (moins de 10 %), on peut donc négliger les apports via la fixation d’azote des légumineuses.

Pour les prairies qui ont des taux de trèfles abondants (plus de 35 à 40 % en été), on peut considérer que l’azote fourni est suffisant pour assurer la production. Il est alors possible, tout en assurant un rendement optimal, de se contenter d’un apport d’engrais de ferme raisonné pour assurer les besoins en P et K des trèfles. Si l’on veut améliorer la pousse de l’herbe au printemps sans nuire au taux de trèfles, 40 unités N minérale/ha maximum avant la 1è re coupe suffiront.

Pour les prairies temporaires composées de mélanges contenant des trèfles violets et/ou de la luzerne, les quantités d’azote fixées avoisinent 300 unités/ha et par année, selon les essais de Fourrages Mieux. Aucun apport minéral n’est dans ce cas conseillé excepté une quarantaine d’unités d’azote pour les agriculteurs qui voudraient faire démarrer plus rapidement les graminées de leurs mélanges fourragers. À noter que ces 40 unités sous forme minérale (ammonium ou nitrate) peuvent provenir également d’un engrais organique rapide tel qu’un lisier épandu à hauteur de 15 m³/ha. Les deux points à bien surveiller dans ces cas de figure sont les apports de potassium et de calcium vu que les légumineuses en sont de grandes consommatrices.