Le chemin vers la biométhanisation, semé de nombreuse embûches

La Feba a fêté ses 10 ans, le 21 juin, à la maison de village de Surice (Philippeville). Malgré tous les investissements accomplis, l’heure n’est pas à la réjouissance. Les plus gros risques ne sont pas techniques, mais politiques. Les cartes sont rebattues depuis l’agression russe vis-à-vis de l’Ukraine. L’UE souhaite remplacer 10 % du gaz fossile par du biométhane. La Région wallonne voudra-t-elle vraiment appuyer l’une des filières décrétées comme objectif important par l’Europe ? Mais comment faire ? Les décisions antérieures n’allaient pas dans ce sens…

Le 21 juin dernier, une cinquantaine de personnes ont répondu à l’appel de la Fédération des biométhaniseurs agricoles (Feba). La plupart venaient de Wallonie, quelques-unes de Flandre et de France. Des contacts sont fréquents entre les différentes fédérations ou associations.

Naissance de la Feba en 2014

En ouvrant la séance, Julien Pozza, actuel président de la Feba, a tout d’abord fait le constat que le biogaz est connu depuis longtemps et semble avoir été utilisé au Xe siècle avant J.-C. pour chauffer les bains en Assyrie.

Un des premiers exemples d’application industrielle de la méthanisation pour la production de gaz a été réalisé à Exeter (Grande-Bretagne) en 1895 : les boues des eaux usées y étaient traitées pour produire du gaz d’éclairage. En Allemagne, la première installation de méthanisation industrielle a été construite dans les années 1970.

En Wallonie, le développement du biogaz en agriculture ne s’est pas fait sans heurts en tous genres, techniques, financiers… Le principal, l’économique, a failli être fatal à la filière en 2013-2014. À l’époque, celle-ci devait se concentrer sur la production d’électricité et la valorisation de la chaleur. La production d’électricité était assortie d’un soutien (certificat vert ou CV) de 65 €/MWh injecté dans le réseau électrique. Au biométhaniseur de tirer le meilleur profit de la chaleur issue du refroidisseur du ou des moteurs de cogénération…

Les méthaniseurs agricoles ont alors décidé de se rassembler et de lancer un cri d’alarme aux administrations et politiques de l’époque. La Feba est née fin 2014 sur le schéma de l’Aamf (Association des agriculteurs méthaniseurs de France), avec le soutien de cette association, des administrations et des pouvoirs politiques.

Représentation de la filière auprès des instances politiques et administratives

L’association a pour but de promouvoir et défendre la biométhanisation agricole en vue d’une utilisation raisonnée et durable de la biomasse pour la production d’énergie renouvelable et de fertilisants d’origine organiques, en bouclant le cycle de la matière organique.

Elle entend représenter la filière auprès des instances politiques et autorités administratives wallonnes, belges et internationales, faciliter la coopération entre ses membres, le partage d’information, le soutien et le conseil aux unités en fonctionnement.

Le principal résultat des négociations avec les autorités publiques fut l’obtention de 3 CV/MWh, soutien indispensable aux méthaniseurs agricoles.

Soutien qui fut réduit quelques années plus tard à 2,5 CV/MWh…

Jean Kessler et Dimitri Burniaux, anciens présidents de la Feba, ont rappelé les péripéties qui ont émaillé l’histoire encore jeune de la Feba. En 2022, on comptait 47 sites en Wallonie, dont 20 agricoles, auxquels il faut ajouter 7 micro-stations agricoles. Les autres sites sont intégrés aux industries agroalimentaires, aux stations d’épuration, aux centres d’enfouissement techniques…

La partie historique se termine par une série de photos aériennes présentant l’évolution des sites de plusieurs membres de la Feba.

Sortir du gaz fossile

Plusieurs orateurs se sont suivis à la tribune.

Nous ne retiendrons ici que les exposés qui ont trait à l’actualité. À ceux et celles qui veulent en savoir davantage, par exemple sur la capture du CO2 ou sur de nouvelles idées sur la fertilisation azotée, nous conseillons de prendre contact avec Benoît Delaite, secrétaire général, ou d’adresser un message à la Feba.

Olivier Squilbin, du bureau de consultance Climact, souligne la nécessité et l’urgence d’une stratégie de sortie du gaz fossile en Wallonie. En mars 2023, le gouvernement wallon a adopté le plan air-climat-énergie 2030 (Pace 2030). En voici quelques points.

La mesure 241

La mesure 297

La mesure 298 : « … Évaluer l’opportunité d’un mécanisme de financement de la production de biogaz, biométhane et gaz de mine, non-restreint à la production d’électricité, et le cas échéant le mettre en place… »

D’un autre côté, l’Union européenne a adopté le plan d’action RePowerEu à la suite de l’agression russe en Ukraine.

Olivier Squilbin résume : « D’énormes capitaux seront investis dans la production de biométhane, de manière à multiplier par 10 la production de 2022 d’ici 2030 et arriver alors à 10 % de la demande actuelle en gaz naturel (fossile) ».

La biométhanisation des effluents d’élevage, des cultures à vocation énergétique, des déchets alimentaires, des écarts agroalimentaires, des eaux-vannes… coproduit un digestat qui est un fertilisant organique, capable de remplacer une partie significative des fertilisants importés. La biométhanisation est aussi une source de bio-CO2 à l’intention de l’industrie.

Le gaz en 2050

Olivier Squilbin poursuit : « La commission européenne estime qu’en 2050, les carburants gazeux représenteront environ 20 % de la consommation finale en énergie. Il y aura une transition vers les gaz renouvelable ou bas carbone. Ceux-ci incluront principalement le biogaaz, le biométhane, l’hydrogène vert ainsi que le méthane synthétique. Le biométhane pourrait apporter entre 30 et 60 % de la demande de gaz en 2050 ».

Déjà, des pays embrayent. Les Danois envisagent d’arriver à 70 % de biométhane dans leur consommation de gaz en 2030 et à 95 % en 2035. Les Irlandais comptent, en 2030, produire autant de biométhane que toute l’Union en 2022, grâce à son important secteur agricole. Les Pays-Bas (projet de loi non encore adopté) comptent faire l’incorporation de biométhane dans le gaz naturel (gaz fossile), en, tenant compte du CO2 non émis. Olivier Squilbin : « A quand un plan comparable pour la Wallonie ? »

Celui-ci constate que, si on regarde uniquement les filières renouvelables, le niveau de soutien est resté relativement stable autour de 70 €/MWh sur la période 2014-2020 pour ensuite diminuer autour de 60 €/MWh en 2021 et 2022. Pire, la bioénergie reste la filière qui bénéfice du niveau de soutien le plus faible par quantité d’énergie renouvelable utile produite (€/MWh électricité + chaleur). La bioénergie est la filière renouvelable la plus efficiente en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Plutôt que de plafonner le soutien, de prévoir un nombre de CV/MWh (en l’occurrence 2,5) et d’autres plafonds artificiels (par exemple le plafonnement du soutien à la première tranche de 20 MW pour certaines installations), Olivier Squilbin propose de recourir à une valeur tutélaire du carbone.

Les projets qui présenteraient un coût de la tonne de CO2 évitée inférieur à cette valeur pourraient obtenir un soutien. Or, il faut savoir que d’importantes réductions d’émissions de GES ne sont actuellement pas comptabilisées dans les inventaires, affirme ce spécialiste.

Évolution de la filière biogaz en France

Francis Claudepierre, président de l’Aamf, est venu saluer ses collègues belges. Il partage l’avis d’Olivier Squilbin. Au départ, les autorités ont dirigé les méthaniseurs vers la production d’électricité et de chaleur. Aujourd’hui, elles ont tourné casaque et privilégient le biométhane, alors que, dès le départ, nous savions que nous pouvions faire une molécule, le méthane.

L’éolien, le photovoltaïque, l’hydroélectrique, les autres filières renouvelables, sont incapables d’en produire. En France, les sites proches des conduites de gaz sont désormais privilégiés. À terme, plus rien pour ceux qui font de la cogénération… Qu’allons-nous faire de nos installations ?

Francis Claudepierre : « Cette situation est assez similaire en Wallonie, où on s’achemine vers la production de biométhane au détriment de la cogénération, autrefois encouragée. Les autorités vont-elles faire un effort, trouver un moyen de convertir les installations, ou les laisser mourir à petit feu ? »

Défis et opportunités pour l’agriculture aujourd’hui

Philippe Delfosse, conseiller du recteur à l’Université de Luxembourg, est bien connu des biométhaniseurs wallons. Il a notamment suivi l’étude de Bella Tsachidou sur le digestat comme substitut aux engrais chimiques, étude centrée sur l’azote et le carbone, ainsi que sur l’influence sur les populations microbiennes en prairies.

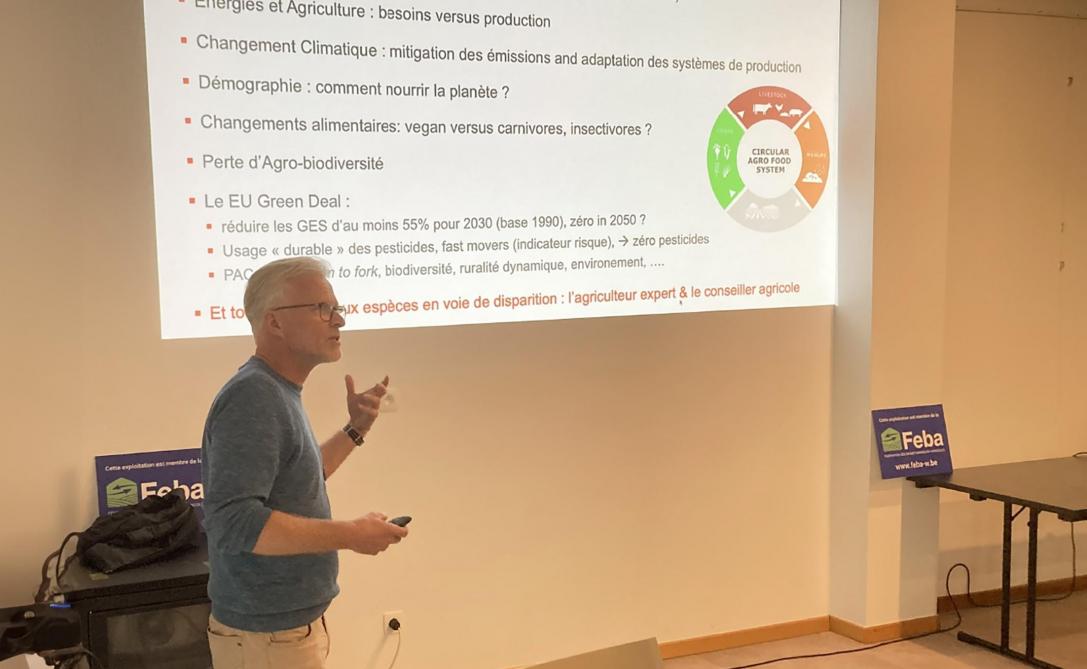

Nous sommes devant de nombreux défis, dit Philippe Delfosse, que sont :

– les nutriments : recycler les engrais NPK, revenir aux légumineuses (fixation de l’azote) ;

– les énergies et agriculture : besoins versus production ;

– le changement climatique : mitiger les émissions et adapter les systèmes de production ;

– la démographie : comment nourrir la planète ;

– les changements alimentaires ;

– la perte d’agro-biodiversité.

Par ailleurs, le Pacte Vert annonce une réduction des gaz à effet de serre d’au moins 55 % pour 2030, pour arriver à zéro en 2050. Cela doit se faire en même temps qu’un usage « durable » des pesticides, pour arriver à terme à zéro pesticide afin de préserver notre environnement.

Et tout ça, il faut le faire avec deux espèces en voie de disparition : l’agriculteur et le conseiller agricole.

La contribution du biogaz à ces défis ?

Philippe Delfosse : « Méthanisé, tout le fumier produit chaque année dans l’Union européenne aurait une puissance égale à dix centrales nucléaires comme celle de Cattenom (35 TWh/an), en France. Comme cela est peu imaginable, on pourrait arriver à 4 fois la puissance de Cattenom. Face à cette hypothèse, les détracteurs ont développé moult arguments contre le biogaz. Pour le lobby de la fertilisation chimique, s’en tenant à la Directive nitrate et à la limitation de l’azote d’origine organique, le biogaz appauvrit les sols en carbone, il génère des agents pathogènes ».

Le projet Interreg Perséphone groupe les fermes de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, d’Allemagne et de Lorraine (France), des organismes de vulgarisation, des instituts de recherche. Dans ce cadre, la mission de Bella Tsachidou était d’apporter des arguments scientifiques à ces assertions.

L’azote a deux faces : l’ammonium (NH4 + et NO3 -). D’où ces demandes de Philippe Delfosse : « En Europe, qui est responsable de la pollution par les nitrates ? Pourquoi limite-t-on l’azote organique par rapport à l’azote chimique Quel est le rôle des formes d’azote ? »

Dans la réalité, il n’y a pas de nette amélioration de la qualité des eaux souterraines quant à leur teneur en nitrates. « Que se passe-t-il si, après une fumure de fond, je fertilise avec du nitrate d’ammonium ? » Dès que les cellules racinaires sont saturées en NH4 +, le transport du NO3 - vers la racine est négligé par la plante et la logique est sa lixiviation vers les nappes phréatiques. L’explication est simple : le passage du NH4 + dans la racine lui coûte peu d’énergie, ce n’est pas du tout le cas pour le NO3 - car il doit être totalement transformé.

Les digestats sont-ils adéquats pour protéger les nappes phréatiques ? Peuvent-ils assurer de bons rendements ?

Pour répondre à ces questions, trois prairies ont servi pour l’expérimentation, chez AgraOst, à la ferme du Faascht à Attert, à l’École nationale supérieure en agronomie et industries alimentaires à Nancy. Plusieurs types d’azote ont été comparés durant six ans : digestats, azote chimique, fumier et combinaison. Au total, il y avait 35 traitements en quatre répétitions. Les analyses ont été effectuées trois fois par an.

Comparaison pour l’azote

Les digestats réduisent les risques de pollution des nappes par un facteur 10 par rapport aux azotes chimiques, même pour un apport organique de 350 kg N/ha. Après la première année, les digestats montrent une utilisation de l’azote et des rendements similaire aux chimiques. Le remplacement, même partiel, du chimique par les digestats montre un net intérêt environnemental et des performances agronomiques similaires. Les essais ont montré que le sulfate d’ammonium est dangereux car il résulte une forte lixiviation de nitrate en raison de l’oxydation de l’ammonium en NO3 en présence du sulfate.

À long terme, l’épandage répété de digestats durant six ans n’a pas provoqué d’accumulation notoire de nitrate dans les sols. Les digestats présentent un risque beaucoup plus faible de pollution que les fertilisants chimiques, même à un épandage de 350 kgN/ha. Philippe Delfosse rappelle qu’un tel épandage est légalement interdit, il n’est utilisé ici que pour des raisons scientifiques. D’ailleurs, les digestats et les azotes chimiques montrent un plateau en performances agronomiques. Il ne sert à rien de surdoser !

La question du carbone

Philippe Delfosse commence par une évidence : les engrais chimiques n’apportent pas de carbone au sol. Et il affirme qu’augmenter le carbone organique dans les sols par la fertilisation chimique est un mythe, alors que les fumiers et digestats apportent une matrice organique en plus de leurs valeurs fertilisantes. Comparativement au fumier, les digestats n’apportent que de la matière organique stable aux sols.

La fertilisation chimique impacte plus les communautés bactériennes que les champignons. Seul le sulfate d’ammonium affecte la diversité bactérienne et affecte l’abondance de certaines bactéries et champignons. Les digestats n’affectent pas la diversité des bactéries et des champignons, et aucun pathogène n’est détecté.

En résumé, par la biométhanisation, on arrive à un potentiel de réduction minimum de 10 % des gaz à effet de serre globaux, avec maintien de la diversité microbienne, et diminution du lessivage des nitrates. Le biogaz va dans le sens d’une agriculture circulaire.