La canneberge, au cœur d’un étonnant itinéraire technique

La culture de cette petite baie rouge diffère beaucoup de celle des autres fruits. Elle possède, en effet, une caractéristique bien utile aux agriculteurs : dotée de quatre alvéoles, elle flotte ! Cette particularité, facilitant grandement les récoltes, a conduit à la mise en place d’un itinéraire technique spécifique, que l’on peut découvrir un mois par an, au Québec.

Saint-Louis-de-Blandford… Le nom de cette petite bourgade d’un peu plus de 1.000 âmes, située sur la rive droite du fleuve Saint-Laurent, entre Québec et Montréal (Canada), ne vous évoque probablement pas grand-chose… Pourtant, malgré l’absence d’activités touristiques majeures, au point de ne figurer que rarement dans les plus grands guides de voyage, des milliers de visiteurs s’y arrêtent chaque année, en octobre.

Durant un mois, le ballet d’autobus scolaires y est continu. Quelques food-trucks envahissent la place du village. Les touristes déambulent, à gauche dans une boutique éphémère, à droite dans le parcours muséal. Le tout, dans une effervescence savamment maîtrisée, qui anime le lieu sans jamais en troubler le charme.

Ce qui fait le succès de Saint-Louis-de-Blandford, c’est la canneberge, une petite baie rouge que l’on retrouve au rayon frais de nos magasins, aux côtés des rôtis de biche, râbles de lièvre et autres filets de faisan. Au point que le village peut s’enorgueillir d’en être la capitale nationale ! En effet, on y retrouve pas moins de 16 producteurs, assurant près du tiers de toute la production québécoise.

1939 : la canneberge cultivée débarque au Canada

Bien connue des Amérindiens, qui la consommaient de diverses manières et l’utilisaient en médecine, la canneberge est devenue une culture à part entière en 1816 seulement. C’est aux États-Unis, dans l’État du Massachusetts, qu’apparaissent les premières cannebergières. Il faudra ensuite plus de 100 ans à la petite baie rouge pour traverser la frontière…

En 1939, un grossiste en fruits et légumes, Edgar Larocque, découvre la canneberge lors d’une visite dans sa famille américaine. Séduit, il emporte quelques plants avec lui et établit les premières cannebergières du Canada, à Lemieux. Le village de Saint-Louis-de-Blandford, à 10 km, est encore loin de son statut actuel.

Mais c’était sans compter sur Marc Bieler. En 1983, sous la demande croissante de ses clients, ce pommiculteur achète 300 acres de terre (environ 160 ha) qu’il dédie à la canneberge. La culture prend son envol et, cinq ans plus tard, l’homme inaugure la première usine de transformation du Canada (aujourd’hui propriété de la coopérative agricole Ocean Spray, mondialement connue pour sa production de jus de canneberge). Rapidement, il est rejoint par d’autres producteurs.

Il faudra quelques années à Saint-Louis-de-Blandford pour s’adjuger le titre de capitale nationale de la canneberge. D’autres municipalités du Québec accueillent également des cannebergières, dont le mode d’exploitation est bien éloigné de ce que l’on connaît en Europe.

Mêler agronomie et ingénierie

L’aménagement d’une cannebergière requiert de mêler agronomie et ingénierie. Elle se déroule en plusieurs étapes.

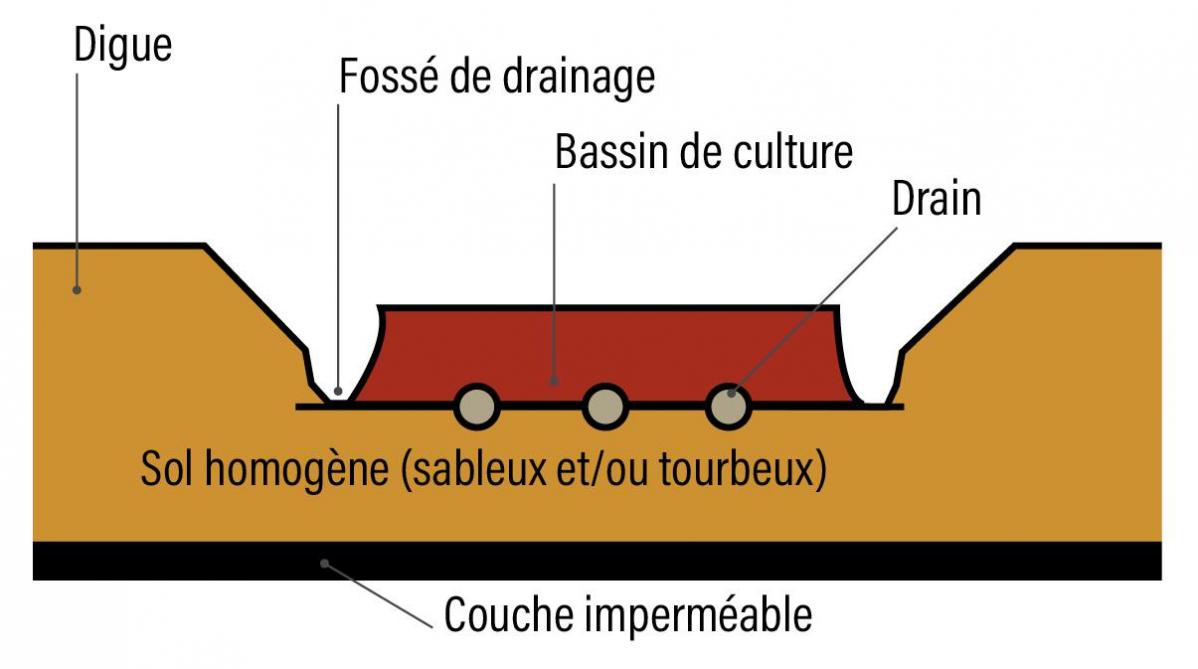

Premièrement, il convient de choisir un site adapté, répondant aux exigences de la culture. À savoir : un sol acide et pauvre (ph entre 4 et 5) mais aussi sablonneux ou tourbeux. Une fois le terrain identifié, celui-ci est défriché et préparé. Un bassin de culture est aménagé, de même que les fossés de drainage l’entourant. Le tout est surplombé de digues, permettant de circuler facilement dans l’exploitation (figure 1). Des drains et un système d’irrigation sont également installés, de même que des réservoirs sont creusés.

Une fois la parcelle en place, vient la mise en terre des boutures. Celles-ci peuvent être achetées ou proviennent de la taille d’autres champs. La plante, rampante et ligneuse, se développe ensuite petit à petit en formant deux types de tiges, horizontales et verticales. Les premières sont les stolons. Elles portent les secondes, qui elles-mêmes produisent les fleurs et les fruits. Il faut compter trois ans entre l’implantation et la première véritable récolte. La maturité de la parcelle n’est, elle, atteinte qu’après cinq ans.

La floraison est relativement courte. Elle se déroule de mi-juin à début juillet. Durant cette période, les producteurs installent des ruches afin de favoriser la pollinisation et la production future de fruits.

En parallèle, l’irrigation permet d’éviter les stress hydriques. Des thermomètres et tensiomètres, dont les données sont envoyées en temps réel sur le smartphone des cultivateurs, permettent d’intervenir aux moments opportuns. Sur certains sites, le pilotage du système est entièrement automatique.

Raisonner la fertilisation et la lutte contre les ravageurs

Durant l’été, une attention particulière est accordée à la fertilisation des parcelles et à la lutte contre les ravageurs. Le tout, de manière raisonnée et sous les conseils d’agronomes de terrain.

Ainsi, des analyses de sol et foliaires aident à déterminer les doses de fertilisants à appliquer (azote, phosphore, potassium, souffre, magnésium et cuivre). L’objectif est de permettre le bon développement de la culture mais aussi de réguler, si nécessaire, le pH.

Plus d’une trentaine d’insectes peuvent endommager les bourgeons ou le fruit. Les potentiels ravageurs sont dépistés chaque semaine, par le biais de pièges à phéromone, par exemple. Dans les parcelles conventionnelles, les interventions phytosanitaires ne sont programmées qu’une fois un seuil critique atteint. Les traitements ont lieu le soir ou de nuit, en l’absence de pollinisateurs. Le recours aux auxiliaires est aussi recommandé.

Du côté des adventices, plusieurs espèces envahissantes doivent être contrôlées. Si des herbicides sélectifs sont appliqués, les interventions manuelles demeurent une pratique courante.

A contrario, peu de maladies sont recensées. Les rigoureux hivers québécois sont une aide précieuse en la matière.

Au besoin, les plants sont taillés. L’opération permet d’extraire les tiges qui montrent un développement excessif. Elle évite également les entremêlements de stolons, compliquant les récoltes. Enfin, elle réduit la densité de plants, ce qui favorise l’accès des bourgeons et fruits à la lumière.

Une récolte… par inondation !

En fin d’été, les fruits commencent à rougir. Outre la chaleur et l’ensoleillement, l’écart de température entre le jour et la nuit favorise leur mûrissement. Les périodes de gel, observées au début de l’automne, leur sont donc favorables. Des tests en laboratoire évaluent la teneur en anthocyanine des baies. Les producteurs savent ainsi si leurs parcelles sont prêtes à être récoltées.

La récolte se fait généralement en octobre. Dans les plus grandes exploitations, elle peut débuter fin septembre et se prolonger jusque début novembre. À Saint-Louis-de-Blandford, elle est ouverte au public… Ce qui explique pourquoi ce petit village fait le plein de visiteurs ! À l’initiative du Centre d’interprétation de la canneberge, et en collaboration avec les producteurs volontaires, il est possible de partir à la découverte de ce petit fruit rouge dont la récolte si particulière mérite le détour.

Celle-ci débute par le retrait des gicleurs, qui seront replacés quelques mois plus tard. Les champs sont ensuite inondés au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Le niveau d’eau doit être suffisant pour que les baies flottent. Durant le remplissage des bassins, une batteuse attelée à un tracteur (ou suspendue au-dessus du bassin, dans la plus grande exploitation) décroche les fruits des plants, sans les détériorer. Ils remontent à la surface grâce aux quatre alvéoles d’air qu’ils renferment.

Dans une seconde étape, les baies sont rassemblées dans un coin du champ, à l’aide d’estacades. Là, une pompe les aspire et les transfère dans une benne ou un camion. Elles quittent l’exploitation en direction des centres de conditionnement. Elles y seront emballées afin d’être commercialisées fraîches ou entreposées dans des unités de congélation en vue d’une transformation ultérieure en jus, fruits séchés…

Une fois la récolte terminée, l’eau est réacheminée dans les réservoirs grâce au réseau de drainage. Elle sera conservée pour un usage futur.

En hiver, 15 cm de glace protègent la culture

Si les rudes hivers sont des alliés en matière de lutte contre les maladies, ils peuvent causer des dommages à la culture. Dans les semaines qui suivent la récolte, celle-ci doit être protégée. Pour ce faire, les bassins sont une nouvelle fois inondés, par temps froid. Les plants se retrouvent sous 30 à 45 cm d’eau.

La chute des températures fait geler l’eau. Une fois la couche de glace formée en surface, la fraction liquide est extraite pour éviter que les plantes soient arrachées par les épisodes successifs de gel et dégel. La glace protège alors les bourgeons contre le froid et le vent, ceux-ci pouvant subir des dommages dès -12°C.

La glace peut atteindre une épaisseur de 15 cm, suffisante pour circuler dessus en tracteur. Les agriculteurs en profitent pour épandre une fine couche de sable (1 à 2 cm), directement sur la glace, après déneigement. L’ajout de sable aide la régénération de la culture. Les stolons, recouverts par cette nouvelle couche lors de la fonte des glaces, sont incités à produire de nouvelles tiges et racines. L’opération est répétée tous les trois à cinq ans, afin d’assurer la pérennité de la culture et sa rentabilité.

En sortie d’hiver, les gicleurs retrouvent leur place dans les parcelles. Ils permettent d’arroser les plants lors des périodes de gel, encore fréquentes au printemps, et de protéger les bourgeons et les fleurs. Le cycle de développement poursuit alors son cours, pour une nouvelle saison culturale.