Une nouvelle aide pour gérer le ruissellement dans les parcelles agricoles

L’érosion des sols est synonyme de désagrément, tant pour les agriculteurs que pour les riverains de parcelles cultivées. Pour lutter contre ce phénomène, des aménagements sont possibles et peuvent bénéficier d’une nouvelle aide, dans le cadre de la politique agricole commune.

Les inondations par ruissellement touchent de nombreux sites à travers la Wallonie. Celles-ci, souvent boueuses, sont causées par des épisodes de pluies intenses particulièrement marqués ces dernières années, 2024 ne faisant pas exception. Les habitations, voiries et autres collectivités sont parfois fort impactées par ces coulées boueuses. Les sols sont également victimes de ces intempéries avec, d’une part, des pertes de terre qui peuvent atteindre jusqu’à 20 t/ha de sol agricole et, d’autre part, des phénomènes de ravinement parfois spectaculaires.

Pour lutter contre l’érosion des sols, une enveloppe budgétaire (mesure 352 – Aides aux investissements non-productifs (IMP) dans les exploitations agricoles) est destinée à aider les agriculteurs qui souhaitent installer des ouvrages dits « d’hydraulique douce » favorisant une meilleure gestion de l’eau afin de mieux protéger les sols et les habitants face aux intempéries et inondations.

Chaque aménagement a sa propre utilité.

Les fascines, pour retenir la boue

Composées de fagots ou de pailles, les fascines ou barrages filtrants permettent de ralentir le ruissellement et, surtout, de filtrer l’eau en retenant la boue. Placées en amont d’un axe de ruissellement concentré, elles permettent de limiter l’apparition de ravines en aval.

Doublé d’une haie anti-érosive dense, un tel dispositif permet de réduire les risques à court terme le temps que la haie soit suffisamment développée.

Les fossés et fossés à redents, pour collecter et guider

Les fossés sont installés pour collecter et guider les eaux du ruissellement. Lorsqu’ils sont munis de petits barrages ralentisseurs, on parle de fossés à redents. Ceux-ci sont conçus pour retenir et infiltrer l’eau avec des cloisons transversales successives (en terre, gabions ou béton). L’eau s’évacue alors lentement à travers des points de fuite à leur base.

Les noues, pour un stockage temporaire

Les noues sont une sorte de fossé plus large et présentant des pentes douces, où les eaux de ruissellement sont stockées temporairement pendant les épisodes pluvieux. Elles peuvent être enherbées et pâturées. Contrairement aux fossés, leur rôle n’est pas de guider les écoulements. Elles temporisent et facilitent l’infiltration, permettant de réguler le débit de pointe à l’aval.

Les mares tampons, également pour accueillir la biodiversité

Les mares tampons sont des dépressions végétalisées avec deux niveaux. Un premier, plus profond, où les eaux sont présentes de façon permanente et un autre, plus superficiel, où les eaux de ruissellement sont recueillies de façon temporaire.

La zone temporaire de la mare se rempli pendant les événements pluvieux et se vide en 24h après les épisodes de pluies. Les mares offrent des habitats très favorables à la biodiversité et garantissent la durabilité des écosystèmes.

Une plus grande capacité de stockage avec les bassins de rétention

Avec une plus grande capacité de stockage que les mares tampon, les bassins de rétention stockent les eaux de ruissellement pour limiter les inondations en aval. La qualité des eaux qui sort en aval de ceux-ci est améliorée grâce à la sédimentation de particules fines et à la décantation des sédiments qui se déroulent dans le bassin. Les eaux stockées et filtrées peuvent également servir pour arroser des cultures.

Aménager des exutoires de drains

Les exutoires de drains sont des zones humides où les eaux s’étendent et sont temporisées avant de rejoindre les cours d’eau. La végétation présente permet de filtrer et dépolluer les eaux chargées en fertilisants et produits phytosanitaires et, donc, de réduire les impacts négatifs des effluents agricoles dans les milieux aquatiques.

Déplacer ou aménager les entrées de champ

Souvent placées au point bas des parcelles, les entrées des champs présentent fréquemment des sols tassés à cause des passages récurrents des engins agricoles. Elles créent alors des chemins préférentiels pour l’eau où les écoulements se concentrent.

Déplacer ces entrées vers le haut des parcelles permet de séparer les chemins des eaux des passages des engins. Un aménagement de l’entrée de champs possible est l’enjambement d’un fossé et l’installation d’une buse qui la traverse.

Une aide financière

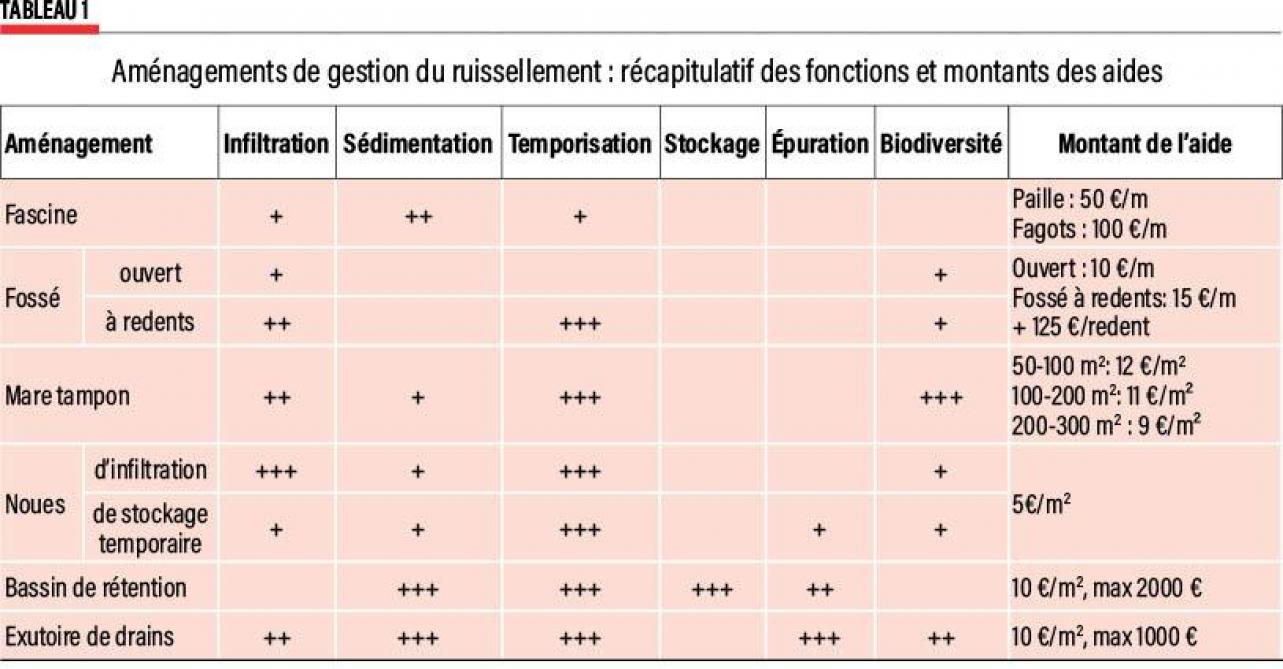

Une aide financière existe pour financer ces aménagements (tableau 1). Les montants du financement sont forfaitaires par type d’investissement. L’aide couvre également les frais d’étude de dimensionnement si nécessaire (500 €), ainsi que les frais administratifs relatifs au dépôt de permis (150 €) pour les travaux nécessitant un permis.

Depuis mars dernier, l’équipe de conseillers en protection de sol de Natagriwal accompagne les agriculteurs dans la mise en place de solutions destinées à mieux protéger les sols et l’habitat face aux intempéries. Les INP en font partie.

L’accompagnement, gratuit, inclut un diagnostic du risque érosif des parcelles, une analyse sur le terrain des différentes solutions et subsides associés, une aide pour les démarches administratives et la mise en place et le suivi de solutions concertées et adaptées.

Pour en bénéficier, il suffit de contacter Natagriwal (0497/05.46.50, protection.sols@natagriwal.be).