Travail réduit du sol: où en est-on en Wallonie?

Bien qu’installée depuis de nombreuses années chez certains agriculteurs, aucune base de données relative aux partisans de l’agriculture de conservation n’existe. Deux chercheurs se sont lancés dans un projet de recensement de l’adoption de cette pratique culturale sur le territoire wallon.

Le travail intensif du sol, associé à une faible couverture végétale et à un retour limité de matière organique, est l’une des principales causes de l’érosion des sols agricoles. En conséquence, plus de la moitié des sols sous cultures en Wallonie subissent une érosion dépassant 5 tonnes par hectare et par an.

Qu’est-ce que l’agriculture de conservation ?

Pour répondre à cet enjeu, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a introduit en 1998 le concept d’agriculture de conservation (AC), un système reposant sur trois piliers :

une perturbation minimale du sol,

une couverture maximale du sol, et

une diversification maximale des cultures.

Définition des critères et recensement des adeptes

Bien que la réduction du travail du sol ait commencé à se pratiquer en Wallonie dans les années 1980, il n’existe pas de base de données centralisée des agriculteurs adeptes de l’AC, appelés ACistes. Dans le cadre d’une thèse financée par le Fnrs et menée à l’UcLouvain au sein de l’équipe Sytra, Manon Ferdinand et Philippe Baret ont dressé un état des lieux de la population ACistes sur le territoire wallon.

Pour ce recensement, l’équipe a défini des critères d’appartenance à l’AC, en prenant comme point de départ la réduction du travail du sol. Pour les agriculteurs conventionnels, l’adoption de l’AC a été déterminée par l’arrêt du labour.

En parallèle, depuis la fin des années 1990, certains agriculteurs wallons ont cherché à combiner l’AC à l’agriculture biologique, en pratiquant l’Agriculture Biologique de Conservation (ABC). Comme la réduction du travail du sol est plus complexe sans recours aux herbicides, ces agriculteurs certifiés biologiques ont été considérés comme ABCistes s’ils ont cessé de labourer systématiquement et/ou s’ils labourent à une profondeur inférieure à 15 cm.

1,5 % des exploitations agricoles wallonnes

Le recensement a permis d’identifier 191 ACistes en Wallonie, représentant 1,5 % des exploitations agricoles wallonnes, ou 5,5 % de celles spécialisées en grandes cultures. Ces chiffres révèlent que, malgré la dégradation progressive de la qualité des sols wallons, les contraintes agronomiques et les avantages économiques ne semblent pas suffisamment convaincants pour inciter davantage d’agriculteurs à adopter l’AC.

Les entretiens menés auprès d’une soixantaine d’ACistes répartis sur le territoire wallon ont révélé une superficie moyenne de 219 hectares par exploitation, bien supérieure à la moyenne de 71,6 hectares pour les exploitations wallonnes spécialisées en grandes cultures. Cette différence peut s’expliquer par la nécessité d’exploiter de plus grandes surfaces afin d’amortir les coûts liés à l’adoption de l’AC. En extrapolant ces moyennes à l’ensemble de la population d’ACistes, on estime qu’environ 5 % de la surface agricole utile (SAU) en Wallonie, et 15 % de la SAU dédiée aux grandes cultures, sont gérées selon les principes de l’AC.

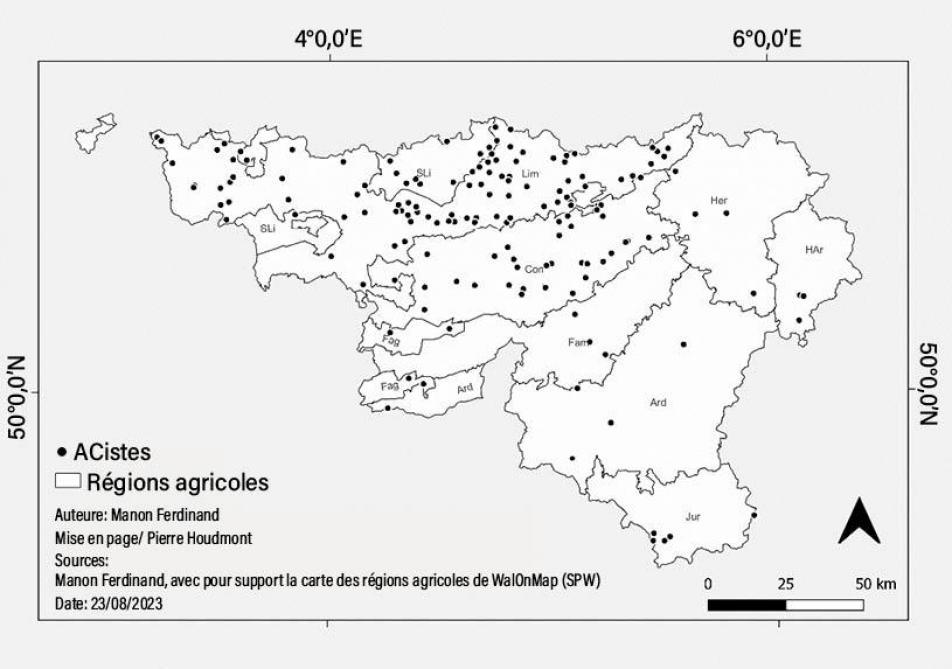

Une majorité en régions limoneuses, sablo-limoneuses et condrusiennes

Initiée dans le Condroz et en Hesbaye, l’AC est encore principalement pratiquée dans les régions limoneuses, sablo-limoneuses et condrusiennes (figure 1). Ces zones, dominées par les grandes cultures, présentent des risques d’érosion hydrique plus élevés, justifiant l’adoption de pratiques de conservation des sols.

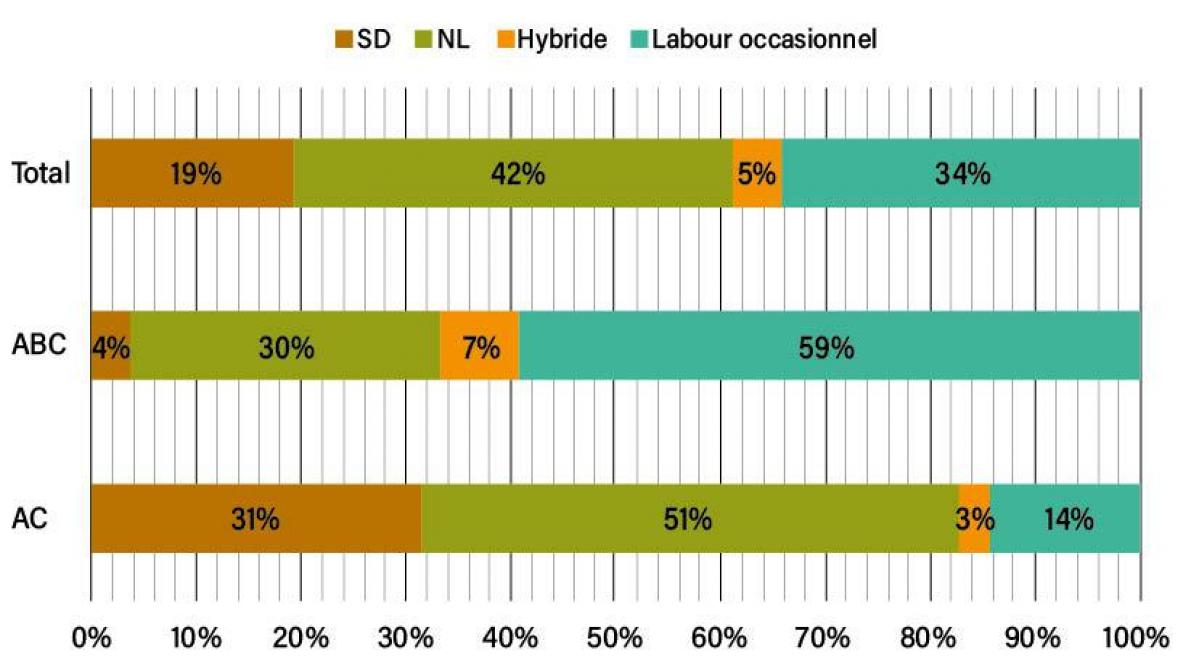

Des chiffres différents entre le conventionnel et le bio

Une grande diversité de systèmes de travail du sol a été observée parmi les ACistes. Le système le plus largement adopté est le non-labour, pratiqué par 61 % des ACistes, dont 19 % recourent également au semis direct pour au moins une culture de l’assolement. Viennent ensuite le labour occasionnel, pratiqué par 34 % des ACistes, et enfin, 5 % des agriculteurs combinent à la fois labour occasionnel et semis direct.

En distinguant les ACistes non-certifiés biologiques des ACistes certifiés, on constate que 82 % des ACistes non-certifiés adoptent le non-labour, dont 31 % pratiquent le semis-direct sur au moins une culture de la rotation, tandis que 34 % des ABCistes appliquent le non-labour, dont 4 % utilisent occasionnellement le semis-direct (figure 2).

Ces résultats offrent un nouvel éclairage sur l’adoption de l’AC en Wallonie. Il est important de noter que ces chiffres devraient augmenter avec le temps, car le nombre d’agriculteurs envisageant d'adopter l’AC dans un avenir proche dépasse celui des ACistes déjà engagés dans cette pratique. Pour en savoir plus, la thèse, rédigée en français, est disponible publiquement (https://sytra.be/fr/publication/la-diversite-en-ac/).