Lutter contre la jaunisse, une approche en quatre phases

La jaunisse virale constitue un véritable problème en betteraves sucrières, accentué par la disparition des enrobages de semences à base de néonicotinoïdes. Pour minimiser l’impact de cette maladie, une stratégie reposant sur quatre piliers doit être adoptée, dans l’attente de voir de nouvelles solutions émerger.

La présence de betteraves au feuillage jaune est sans équivoque : le virus de la jaunisse a circulé dans la parcelle, transmis de plante en plante par des pucerons. Si ceux-ci sont actifs au printemps, c’est donc bien quelques semaines plus tard, lorsque l’on approche de la récolte, que leur rôle néfaste de vecteur viral se manifeste. Les foyers observés sont également le témoin des complications auxquelles sont confrontés les planteurs depuis le retrait du marché des semences enrobées aux néonicotinoïdes.

Dans ce contexte, l’équipe de l’Institut royal belge pour l’amélioration de la betterave (Irbab) a livré de nombreux conseils aux planteurs lors de ses différentes réunions techniques menées voici quelques semaines à travers le pays.

Peu de jaunisse en 2023

Avant d’insister sur la stratégie de lutte, Chloé Dufrane s’est penchée sur la saison dernière, marquée par un faible niveau de jaunisse. « Les pucerons étaient peu, voire pas, virosés. Nous avons tenté de savoir pourquoi », détaille-t-elle.

Quatre hypothèses ont été émises. Premièrement, le gel de décembre 2022 aurait éliminé certains hôtes des virus. Ensuite, il y aurait simplement eu moins de pucerons l’an dernier. Troisièmement, la direction des vents dominants pourrait avoir eu une influence. Enfin, les semis tardifs ont joué un rôle bénéfique sur l’état sanitaire des plantes.

« Dans le cadre du projet Virobett financé par la Région wallonne, nous avons observé la présence de pucerons dans l’environnement bien avant les levées, vu le démarrage tardif des semis. En l’absence de betteraves, les pucerons se sont probablement réfugiés sur d’autres plantes hôtes qui, elles-mêmes, ne sont pas hôtes du virus. Les insectes auraient ainsi « perdu », génération après génération, leur capacité d’infection et seraient arrivés au champ en étant non porteur », détaille-t-elle. Cette hypothèse devra encore être confirmée dans les années à venir.

« Cela ne signifie néanmoins pas qu’il faut postposer volontairement les semis pour éviter la contamination des parcelles ! » Atteler tardivement le semoir est rarement intentionnel… En d’autres termes, il est toujours conseillé de semer dès que les conditions le permettent.

Gérer les réservoirs viraux

La stratégie de lutte contre la jaunisse virale proposée par l’Irbab repose sur quatre piliers. Le premier consiste à gérer les réservoirs viraux et s’articule lui-même autour de plusieurs actions :

– enfouir les résidus de betteraves après récolte ;

– éliminer les cordons de déterrage dès que possible ;

– éliminer les silos de betteraves fourragères dès que possible et, idéalement, avant le 15 avril ;

– éviter les repousses dans les céréales : celles-ci constituent un foyer de pucerons et, par conséquent de jaunisse virale. Si elles sont présentes, il est impératif de les détruire au plus vite, que ce soit mécaniquement ou chimiquement (attention : dans le cas de variétés Conviso Smart, les sulfonylurées n’ont aucun effet).

Certains de ces leviers ne peuvent plus être activés cette année. Il est cependant important d’y penser en vue des prochaines campagnes.

Augmenter la régulation naturelle

Ce pilier s’articule autour de deux actions : les lâchers d’auxiliaires et la plantation de bandes fleuries, pouvant accueillir lesdits auxiliaires. Celles-ci sont actuellement peu étudiées par l’Irbab mais d’autres instituts s’y intéressent.

Réduire le nombre de pucerons, notamment grâce aux plantes compagnes

Réduire le nombreuse de pucerons grâce aux plantes compagnes, aphicides (lire par ailleurs) et phéromones et kairomones constitue le troisième pilier de la stratégie.

C’est sur la première technique que s’attarde Chloé Dufrane, qui précise : « Une plante dite « compagne » favorise ou perturbe le développement de ses voisines par sa capacité à stimuler leur croissance ou, au contraire, à l’inhiber, à mettre en fuite certains prédateurs ou bien encore à attirer des auxiliaires ». Dans le cas présent, la plante compagne est l’orge.

« L’orge est semé à maximum 60 kg/ha, avant la betterave mais le même jour que cette dernière. Les deux espèces se développent de concert avant que l’orge ne soit détruit chimiquement ou mécaniquement au stade 6 feuilles des betteraves au plus tard », enchaîne-t-elle.

Mais comment cette association peut-elle être favorable à la betterave ? Plusieurs pistes sont évoquées. Premièrement, l’orge camouflerait la culture principale. Deuxièmement, la céréale aurait un effet visuel et/ou olfactif sur les pucerons et les repousserait. Elle peut également jouer le rôle de « barrière ». Enfin, l’orge attire des pucerons inféodés aux céréales qui, eux-mêmes, attirent des auxiliaires qui se nourrissent de tous les pucerons présents. « Les effets des plantes compagnes sont donc multiples. »

Sur base d’essais menés ces deux dernières saisons, l’Irbab constate une diminution significative du nombre de pucerons présents sur betteraves dans les parcelles où la culture est associée à l’orge, en comparaison avec les terres non associées à la céréale. Avec un résultat encourageant : un effet sur la jaunisse virale a, lui aussi, été observé en 2022 (2023 a été moins formelle à ce sujet, vu les moindres symptômes observés de manière générale).

Côté rendement en sucre blanc, sur 6 essais menés voici deux ans, quatre n’ont montré aucune diminution. « Pour les deux autres, les pertes étaient inacceptables économiquement. Elles résultent d’une destruction trop tardive de la plante compagne. » L’année dernière, les rendements n’ont souffert d’aucun recul.

Si elle est facile à mettre en place et offre les effets susmentionnés, la méthode des plantes compagnes présente quelques inconvénients. Il peut ainsi être nécessaire de recourir à un anti-graminée pour détruire l’orge. Celui-ci peut aussi entrer en concurrence avec la culture. Enfin, cette technique intègre une céréale supplémentaire dans la rotation…

Quelles stratégies phytosanitaires adopter ?

Réduire la pression en pucerons passe également par le recours aux insecticides, une fois le seuil de deux pucerons verts aptères par 10 plantes atteint. En la matière, il est utile de rappeler les bonnes conditions de pulvérisation : interdiction de traiter si la vitesse du vent est supérieure à 15 km/h, intervenir idéalement si ladite vitesse est inférieure à 10 km/h, à une hygrométrie supérieure à 70 % (donc tôt le matin ou tard le soir) et à une température comprise entre 5 et 25°C.

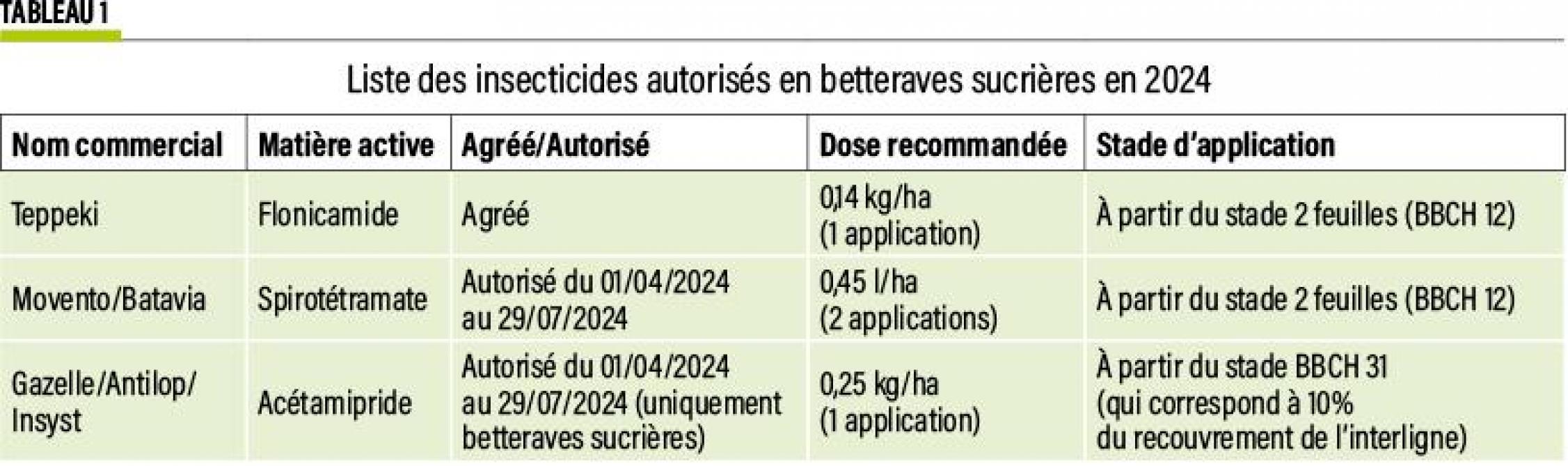

Du côté des produits disponibles, pour rappel, l’Irbab a obtenu deux dérogations d’urgence « 120 jours » pour des insecticides foliaires afin de lutter contre les pucerons verts et contrôler la jaunisse virale.

Le Movento (à base de spirotetramate) est autorisé du 1er avril au 29 juillet en culture de betteraves sucrières et fourragères pour deux applications à 0,75 l/ha à partir du stade 2 feuilles. La dose conseillée est de 0,45 l/ha.

Le produit Gazelle (à base d’acétamipride) est autorisé en culture de betteraves sucrières, du 1er avril au 29 juillet également, pour une application à 0,25 kg/ha à partir du stade BBCH 31 (10 % de recouvrement de l’interligne).

Le Teppeki, produit agréé, peut être utilisé pour une application à 0,140 kg/ha à partir du stade 2 feuilles.

Le tableau ci-joint regroupe les insecticides disponibles pour cette saison et les différents stades auxquels les utiliser.

Quant aux pyréthrinoïdes et au pirimicarbe, leur utilisation est déconseillée en raison du développement accru de résistance.

Favoriser la tolérance variétale aux virus

Stephanie Coenen, pour sa part, s’intéresse à la tolérance variétale aux virus. Avec un bémol toutefois : « On remarque, pour l’instant, que les variétés tolérantes perdent trop de rendement par rapport aux variétés classiques ».

En effet, chaque année, l’Irbab intègre de nouvelles variétés potentiellement tolérantes dans ses essais. Si, une fois infectées, celles-ci perdent moins de rendement que les variétés dites « classiques », on constate que leur potentiel de rendement, sans infection, est en recul de 5 à 20 %. En la matière, il est donc nécessaire de trouver le difficile équilibre entre tolérance aux maladies et potentiel de rendement. La sélection y travaille, mais une solution n’est pas attendue avant plusieurs années.

L‘Irbab estime que la perte de rendement ne devrait pas excéder 10 % si l’on souhaite accroître le recours aux variétés tolérantes.