Soutenir le développement de la filière «cultures associées» en comprenant ses enjeux

La culture de légumineuses reste une opportunité agronomique importante pour faire face à la réduction de l’utilisation des intrants azotés et à l’autonomie protéique de nos systèmes agroalimentaires. L’association culturale des légumineuses avec d’autres variétés est une solution reconnue. Le projet AssoBio évalue les freins et les contraintes rencontrés par les différents maillons de la filière.

Les légumineuses sont reconnues pour jouer un rôle capital au sein de la rotation puisqu’elles sont à la fois une source d’azote et de protéines. Elles représentent donc un levier essentiel répondant à deux enjeux de notre agriculture. D’une part en réduisant l’utilisation des intrants azotés grâce à leur capacité à fixer l’azote atmosphérique et d’autre part en augmentant l’autonomie protéique de nos systèmes agroalimentaires.

Plusieurs espèces sont cultivées avec des objectifs d’utilisation variés, en fourrages ou en concentrés protéiques avec les graines fraîches ou sèche mais également comme plantes de services ou comme engrais vert.

Les cultures associées représentent 30 % des grandes cultures bio emblavées en Wallonie, soit un peu plus de 6.000 ha. Les légumineuses, dont les légumineuses à graines (pois protéagineux et fourragers, féveroles, lupins, lentilles…), sont donc relativement bien représentées dans nos rotations en agriculture bio mais pourraient l’être davantage vu la demande grandissante en sources protéiques variées.

La complexité des associations culturales

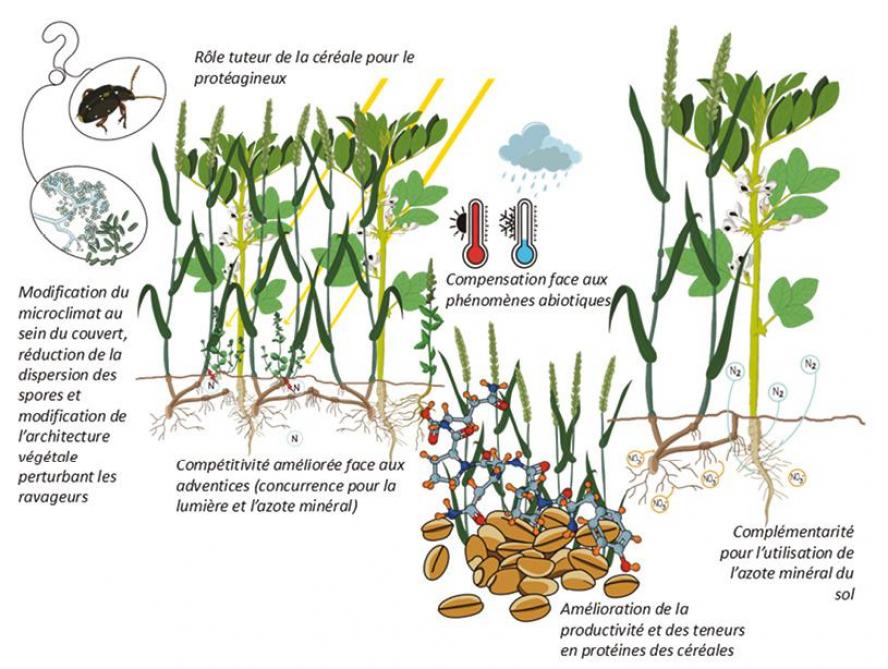

Pour faire face aux différents défis liés à la culture des légumineuses à graines, tels que la gestion des adventices, des maladies et des ravageurs, l’association de cultures est une pratique agronomique connue. Cependant, son adoption reste limitée par les questions que pose l’intégration de ces associations dans les systèmes de cultures et dans les filières de valorisation. En effet, si cultiver au minimum deux espèces simultanément comporte des avantages certains (figure 1), cette technique culturale est plus complexe à gérer, que ce soit pour l’agriculteur (place dans la rotation, itinéraires techniques) ou pour les acteurs de l’aval (triage, stockage, débouchés).

AssoBio, un projet participatif

Le projet de recherche AssoBio, piloté par le Centre wallon de recherches agronomiques (Cra-w) en collaboration avec Biowallonie, vise, entre autres, à identifier les points faisant obstacle à l’emblavement plus fréquent des cultures associées dans les rotations.

La particularité de ce projet repose sur l’implication de différents acteurs de la filière pour faire l’état des lieux de cette dernière et initier des bases de réflexion pour permettre son développement. Suite aux entretiens individuels avec les agriculteurs, des collecteurs et transformateurs (destination animale et humaine), certains freins ont pu être mis en évidence. Ces derniers se répartissent tout le long de la chaîne de production des cultures associées et de ce fait demanderont des pistes de solutions adaptées.

On peut notamment souligner la nécessité d’optimiser les volumes de productions de ces cultures en agriculture biologique.

Une piste de solution dégagée par le réseau d’acteurs concerne l’organisation territoriale des lieux de stockage et de collecte, permettant de rassembler les lots des différentes exploitations afin d’obtenir un volume suffisant.

Le besoin de cultiver des espèces et/ou des variétés mieux valorisables (éviter, par exemple, les espèces pour lesquelles l’aval reçoit déjà trop de volume) et offrant une facilité de triage est également souligné.

La collecte des cultures associées implique une évaluation correcte des proportions des espèces présentes dans le mélange livré pour une juste rémunération de l’agriculteur.

Un échantillonnage représentatif et prenant en compte le potentiel dé-mélange dû au transport est donc essentiel. Les acteurs du réseau s’accordent sur l’intérêt de la mise en place d’un protocole d’échantillonnage transparent et connu de tous.

D’autre part, la définition de critères de qualité conciliant à la fois les attentes des collecteurs et des transformateurs ainsi que les conditions de production des cultures associées est également un point clé au développement de la filière.

D’un point de vue agronomique la gestion de la qualité pourrait être modulée au travers de techniques alternatives (choix variétal, fauchage-andainage, séchoir) mais la disponibilité en matériel et les coûts qui y sont liés représentent des freins.

L’ensemble des acteurs du réseau s’accorde sur l’utilité d’avoir une meilleure connaissance des contraintes et des attentes des uns et des autres afin de tendre vers des solutions communes. Actuellement, un fractionnement trop important entre les différents maillons de la filière est observé.

Cra-w