E

n élevage, il est plus que jamais nécessaire de trouver de nouvelles clefs de gestion économiques. En effet, dans les prochaines années à venir, il ne sera plus question de quantité produite sur la ferme mais bien combien la production rapporte à son éleveur. Car, quelle que soit l’approche de l’agriculture voulue, toutes nécessitent une rentabilité de l’exploitation. D’où le besoin, et c’est là que réside la difficulté, de développer une vision très rentable du métier.

Léonard Théron et Anne-Sophie Rao, les orateurs du soir, ont défendu une économie de la reproduction liée à la gestion. L’objectif ? Élever un nombre d’animaux minimal tout en gardant le niveau de production maximal.

Les problèmes de reproduction, un vaste domaine…

Intervalle vêlage-vêlage (IVV), rétention placentaire, alimentation, boîteries, signes de chaleur, âge au 1er vêlage… L’économie de la reproduction touche à un nombre important d’aspects de la vie de l’animal.

Pour Anne-Sophie Rao, on ne peut analyser la problématique de la reproduction qu’avec des données objectives. Si celles-ci sont importantes, leur gestion peut poser problème. Il est donc nécessaire de savoir où les trouver. Car ce sont elles qui vont pouvoir infirmer ou confirmer le ressenti de l’éleveur.

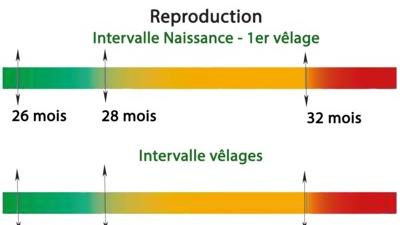

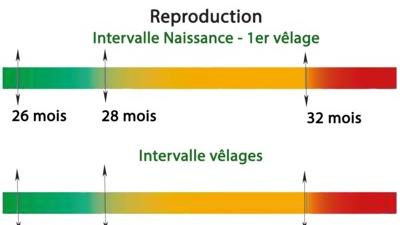

« L’âge au premier vêlage et l’IVV vont déjà permettre de savoir quel individu pose problème dans son exploitation », explique la vétérinaire. Et pour savoir se situer, intéressons-nous à ce qu’il se passe chez nous, en Wallonie.

« Au niveau des laitiers, dans la tranche des 25 % du top des exploitations, l’âge au premier vêlage est de 26 mois avec un IVV de 390 jours. En Blanc-bleu, cet âge est plus tardif : 28 mois – les meilleurs sont à 26 – avec un IVV de 397 jours – 380 pour les meilleurs –.

Un balancier au niveau de la ferme

Pour l’oratrice, la fonction de reproduction est souvent considérée comme un balancier au niveau de la ferme. « Elle est la première fonction qui se détériore lors d’événements négatifs survenant dans l’élevage. Ceux-ci ne seront pas détectés immédiatement mais ils vont faire perdre du temps au niveau de cette fonction. »

Et plus l’éleveur réduit l’IVV, plus cela se ressentira positivement sur son portefeuille.

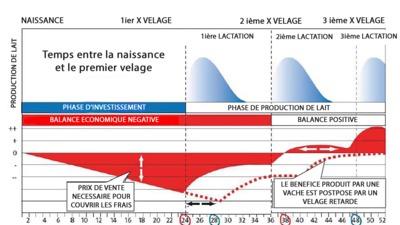

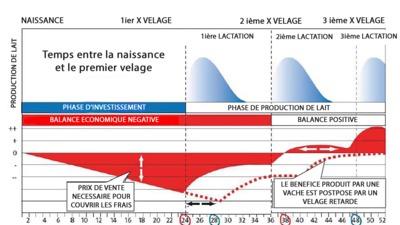

En regard à la balance économique de l’élevage de génisses (laitières, ici), il apparaît qu’une mère qui met bas à 24 mois devient rentable à partir de 2, 3 lactations. Un vêlage à 28 mois repousse le seuil de rentabilité de cet individu au-delà de sa 3e lactation. « Ce retard induit un coût supplémentaire par vache de minimum 1.000 euros. Un vêlage précoce permet une rentabilité « précoce ».

L’importance des données

D’où l’intérêt de mettre en place un suivi de reproduction. Pour ce faire, l’éleveur doit disposer de ses données. La fiche Spot éditée par l’Arsia, le bilan de reproduction disponible sur myawenet… sont autant de ressources pour l’éleveur.

Comme expliqué plus haut, l’âge au premier vêlage et l’intervalle vêlage sont les deux premières données à connaître. Toutefois, pour un affinage des chiffres, il est important de renseigner les avortements.

Si la fiche spot est une première approche, le bilan de reproduction repris sur myawenet permet de se situer par rapport aux autres éleveurs.

Un intervalle trop long ?

Mauvaise détection des chaleurs, absence d’ovaires, rétention d’arrière-faix, alimentation… sont autant de critères qui peuvent allonger l’intervalle vêlage de ces animaux. Mais pour la vétérinaire, il faut avant tout savoir quelle période allonge cet IVV chez la génisse. « Est ce la partie entre la naissance et l’insémination (on passe de 14 à 17 mois) ? Est ce plutôt entre la période entre la 1ère insémination et la fécondante ? Ou est-ce les deux ? En BBB c’est souvent la première qui pose problème.

« C’est pareil chez la vache ! Ces questions doivent toujours se poser. Chez les multipares, c’est davantage la période entre la 1ère insémination et la fécondante qui semble poser problème.

L’éleveur doit donc savoir s’il détecte bien les chaleurs et s’il ne passe pas à côté de nombre d’entre elles.

Le bilan de reproduction reprend l’évolution des âges au 1er vêlage. Ces données sont utiles afin de voir l’évolution au fil des ans et de détecter, éventuellement comment et quand la situation a pu se détériorer pour un individu. « Parfois, cela apparaît clairement suite à un changement opéré dans l’exploitation : changement dans l’alimentation, d’inséminateur… »

La répartition des intervalles permet également de se situer. Est-on plutôt dans un cas de figure où les intervalles se situent davantage entre 36-48 jours (un cycle a été manqué) ou plutôt entre 18 et 24 jours (optimum à viser) ?

L’historique est très important

Dans la période entre le vêlage et la 1ère IA, les problèmes peuvent apparaître très tôt ! Le management de l’éleveur, la génétique, l’alimentation, les pathologies tant respiratoires, locomotrices que digestives, la santé mammaire… peuvent avoir un impact sur ladite fonction.

Produire des génisses précoces…

Pour Léonard Théron, nombre d’éleveurs sont dans un modèle dans lequel ils subissent l’âge au premier vêlage. « On confond souvent inséminer plus tôt et avoir des génisses capables de donner la vie plus tôt. L’objectif ? Avoir des génisses capables de vêler à 24 mois. Mais cela implique un tout autre management ! Car pour vêler précocement, il faut être précoce. Et des analyses technico-économiques indiquent que ce sont ces mêmes animaux qui auront les plus longues carrières… « Car toute la période d’élevage a été optimisée de façon à ce que l’animal puisse gérer ce vêlage à 24 mois, ce qui n’en est que bénéfique pour sa longévité ! »

« Si certains attendent 36 mois pour avoir des génisses robustes, il ne faut pas attendre 36 mois pour qu’elles le soient », insiste-t-il. « Il faut optimaliser l’élevage pour qu’elles le soient à 24 ! »

Pour y parvenir, l’agriculteur doit analyser les données liées la mortalité car celles-ci témoignent des risques qui pèsent sur les animaux. Le premier handicap d’un animal pour sa croissance : la pathologie, soit ce qui lui est arrivé dans les 4 premiers mois de vie. « Les événements que les animaux vivront dans leurs premiers mois de vie vont déterminer la rentabilité de base de l’exploitation pour les années qui suivent. »

Et de rappeler « Une génisse qui reçoit un antibiotique à trois reprises a entre 20 et 50 % de chances de quitter la ferme avant sa deuxième lactation (ou son 2e veau), soit avant même d’avoir remboursé ce qu’elle a coûté. »

Outre les pathologies néonatales, deux autres enjeux sont à citer :

–

le nombre de génisses

;

« Nombre d’éleveurs ne comptent pas le nombre de génisses qu’ils élèvent pour le renouvellement. Certains n’ont même aucune idée de ce dont ils ont besoin ou ont parfois créé des systèmes qui nécessitent trop de génisses à remplacer ! En théorie, dans une exploitation où les vaches partent après trois veaux, le taux de renouvellement ne doit pas dépasser les 33 %. Les meilleurs troupeaux que je suis sont à 15 % de renouvellement. Nourrir 7 veaux ne représente pas le même travail que pour 5. En effet, ce que l’éleveur distribue à l’auge pour sept animaux va faire la différence entre un animal qui vêle à 23 ou 25 mois. Car au lieu de concentrer la ration pour les meilleurs animaux, l’agriculteur en distribue au maximum d’animaux potentiels. Finalement, il pourra moins bien focaliser ses investissements sur la reproduction, la nutrition, les installations… »

–

la croissance !

Dans ses premières heures de vie, le veau doit faire face à trois défis essentiels : une transition énergétique, immunitaire et la maturation de son système digestif. L’importance de l’alimentation est donc cruciale d’autant que les 15-20 premiers jours de vie sont la période durant laquelle le veau le meilleur retour sur investissement de l’aliment qu’il reçoit ! Selon l’orateur, c’est à ce stade que 80 % de l’alimentation du veau est transformée en kilos. Plus on avance dans le temps, moins cette valorisation sera efficace. « Plutôt que de passer rapidement à un aliment sec pour un moindre coût de la ration, mieux vaut donner au veau une belle période lactée, efficace, durant laquelle le jeune peut gagner au maximum. Ces kilos vont lui servir pendant toute sa vie ! », explique Léonard Théron.

Les deux orateurs croient fermement en la théorie des compartiments qui consiste à segmenter une ferme en un ensemble de paramètres et les passent au crible les unes après les autres pour détecter les problèmes. « Car toutes les fermes peuvent avoir des points super positifs mais également super négatifs. Bien que le système fonctionne, si on veut gagner en efficacité il faut optimiser les paramètres négatifs », estime le vétérinaire.

Améliorer la santé des veaux passe avant tout par la prise de colostrum. « Si l’ensemble des veaux reçoit 100 g d’anticorps (IgG) dans les deux premières heures – soit 2 l d’un colostrum de laitière, 1,5 l d’un bon colostrum de B-BB –, près de 100 % des veaux auront un transfert d’immunité de bonne qualité », explique Léonard Théron

Bien que la littérature évoque une concentration de 10g/l d’IgG dans le sang des veaux, le vétérinaire estime que c’est à partir de 16g/l d’IgG après la première journée que les veaux auront une immunité suffisante pour pouvoir se passer plus tard d’antibiotiques. Cela correspond à une prise minimale de 120 g d’igG dans les 2 premières heures de vie et de 280 g IgG dans les premières 24h. « Nous ne calculons plus la dose minimale de colostrum nécessaire pour éviter au veau de mourir, nous calculons celle qui l’empêchera de tomber malade. Les meilleures études évoquent une concentration d’anticorps dans le sang supérieure à 20g/l. »

Et pour atteindre un tel niveau, il faut tabler sur une prise d’IgG de 180 g, soit une prise de 3,5 l d’un colostrum de laitière ou 2,5 l d’un colostrum de B-BB dans les deux premières heures de vie

« Ce que l’on donne dans les deux premières heures de vie va être le meilleur prédicateur de ce qui va se passer ensuite. Si sonder un veau peut paraître invasif, c’est parfois les meilleures chances qu’on donne à l’animal de ne pas hypothéquer sa santé », estime-t-il.

Il est donc primordial de mesurer la teneur en IgG de ses colostrums à l’aide par exemple d’un réfractomètre. Si la concentration est trop faible, cela signifie qu’il faut également jouer sur l’alimentation des mères.

Les pratiques colostrales 2.0

Donner du colostrum n’est donc plus une question de quantité mais de qualité. Les veaux doivent recevoir une bonne quantité d’anticorps. Si le nouveau-né reçoit 1l du 1er lait à 125g/l IgG, la moitié du travail est déjà réalisée. S’il en reçoit 1l à 30g/l d’IgG, il faudra 6l derrière pour qu’il ait la quantité d’anticorps suffisante.

L’éleveur peut aussi réaliser un testage du transfert d’immunité par le biais d’une prise de sang après 48h de vie du veau. « Aux États-Unis, dans certains « grands » élevages, si la génisse n’a pas eu un transfert d’immunité suffisant, elle ne sera pas conservée pour l’élevage. Car les risques que cet animal ne fasse pas une longue carrière sont trop importants », témoigne le vétérinaire.

La pasteurisation ou la thermisation du colostrum évite à l’éleveur d’administrer au veau le médicament ainsi que le pathogène. Car la mère, les pratiques de l’éleveur et l’hygiène du matériel peuvent les transmettre… Il est dès lors conseillé de le chauffer durant 50 minutes à 60ºC. Veillez à ne pas dépasser le 62 ºC au risque de détruire toutes les bonnes protéines qu’il contient.

Prévenir pour éviter les lésions…

Que l’on parle du BRSV, pasteurella, d’histophilus/mannheimia. Les maladies respiratoires qui vont toucher le jeune veau vont entraîner des lésions dans les poumons de l’animal. Aucun traitement antibiotique ne pourra les soigner. Ces animaux pourront vivre et produire mais ne pourront avoir une longue carrière dans la ferme.

Une génisse, présentant une lésion au poumon à l’âge d’un an (voir photo ci-dessus), a 15 % en plus qu’une autre de quitter la ferme. « Cette lésion sera le lit de l’absence de rentabilité sur le long terme. Par tache sur le poumon, la bête à 10 % de chances en plus de vêler au-dessus de 25 mois, 20 % en moins de passer en 2e lactation (86 % contre 66 %) ; par jour de maladie en dessous de 4 mois d’âge, la primipare perd 115 l de lait à la première lactation », explique l’orateur.

« Le colostrum est donc le premier socle de protection contre les diarrhées et les pneumonies, la vaccination, le second. Et ces deux stratégies ne sont pas interchangeables. »

Il est à noter qu’un vaccin n’a pas pour vocation d’empêcher la maladie mais bien les lésions sur les tissus de l’animal. Un protocole de vaccination est donc un investissement sur la durée de vie de l’animal.

Par ailleurs, un veau doit toujours avoir un accès à l’eau. Celle-ci est le premier auto-remède que le jeune a à sa disposition.

Notons encore que l’hygiène des loges, le changement des tétines des louves, le programme de nutrition… sont autant de facteurs à prendre en compte pour la bonne santé de l’animal.

Une amélioration de la reproduction ne peut être atteinte que par un suivi de reproduction poussé avec l’aide de son vétérinaire. Nous reviendrons sur celui-ci dans une prochaine édition.

P-Y L.

«Les veaux sont rarement bien nourris!»

Au cours de son exposé, Léonard Théron est revenu sur deux enseignements issus du bilan Nutrinetic, soit le premier test sanguin de contrôle de la croissance et l’alimentation chez le veau !

Ce test est destiné aux éleveurs et aux engraisseurs pour connaître l’équilibre sanguin de la ration.

Au cours de cette étude, plusieurs molécules (albumine, urée, BHB…) présentes dans le sang ont ainsi été analysées afin de comprendre comment chaque individu a grandi. En fonction de la valorisation de l’aliment par le veau, ses barrières naturelles peuvent être différentes.

La courbe de l’albumine, soit la protéine sanguine du veau, est dans ce cas très informative. Chez nous, si l’on se réfère à la norme, on s’aperçoit que dans la plupart des exploitations testées, la ration des animaux n’est plus adaptée à leurs besoins entre 4 à 6 semaines de vie. Ce

qui pourrait expliquer pourquoi nombreux sont les veaux à tomber malade durant cette période.

Du point de vue de l’urée, il faut savoir qu’un animal en excès d’azote l’élimine par l’urine, les voies fécales et la respiration. Les poumons sont donc le troisième émonctoire pour la substance. Et celle-ci est un substrat idéal au développement des bactéries… ce qui expose fatalement l’animal à des pathologies respiratoires. D’où l’importance de toujours adapter sa ration.

Tous ces éléments de croissance vont pouvoir ensuite être validés par la suite par le biais de périmètres thoracique, de toise…

Notons qu’une fois par an, l’éleveur peut utiliser les paramètres sanguins pour mesurer la résistance de se veaux (une fois par an) et ainsi savoir où il en est et ce qu’il peut éventuellement améliorer.