En Ardenne, le maïs prend de la hauteur!

Le réchauffement climatique transforme profondément le paysage agricole en Wallonie. De nouvelles cultures, comme la vigne, font leur apparition, bien que certaines années, comme 2024, restent difficiles. D’autres cultures, à l’image du maïs, gagnent du terrain dans des régions jusqu’alors peu favorables.

Depuis une vingtaine d’années, la culture du maïs progresse en Ardenne et en Haute Ardenne, même à des altitudes bien supérieures à 450 m, ce qui, au début des années 2000, était considéré comme une limite au-delà de laquelle la réussite de cette culture devenait trop aléatoire.

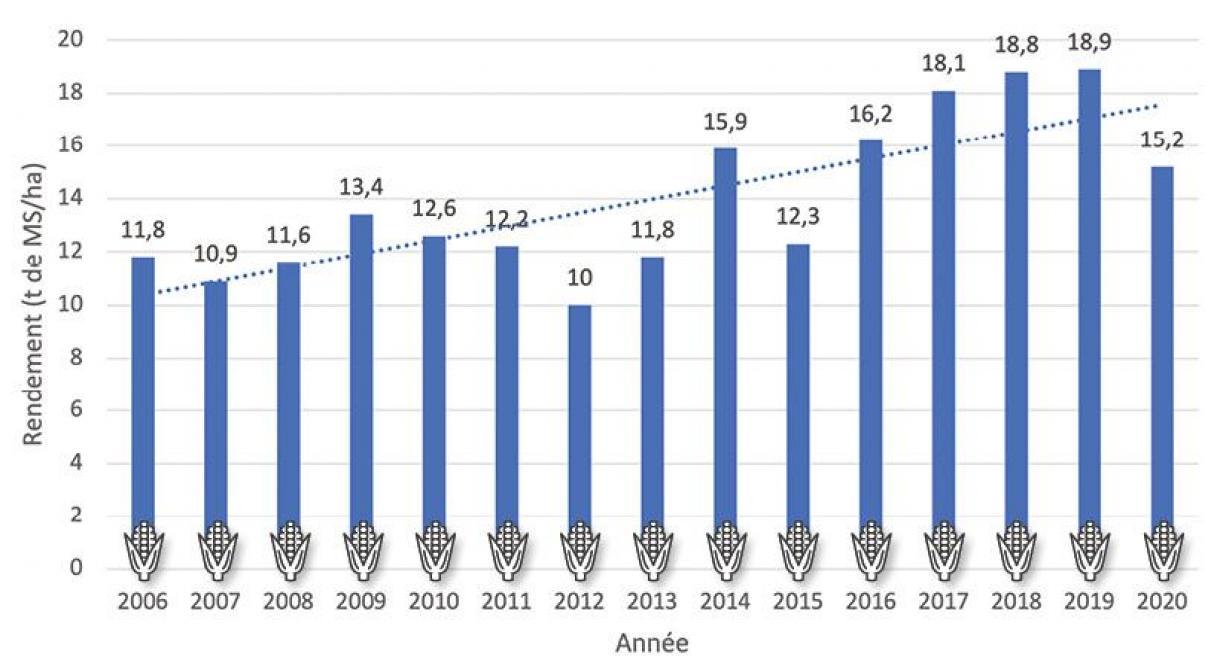

En 2014, le Groupe d’action locale Haute Sûre Forêt d’Anlier, en collaboration avec le Centre de Michamps, le Centre indépendant de promotion fourragère (Cipf) et Fourrage-Mieux, avait publié une brochure faisant le point sur la culture du maïs en Ardenne. Selon les données du Cipf (Réseau régions froides, variétés ultra-précoces et très précoces), le rendement moyen était de 11,8 t de MS/ha pour la période 2006-2013. Le rendement maximal enregistré était de 13,4 t en 2009, tandis que le minimum, observé en 2012, était de 10 t.

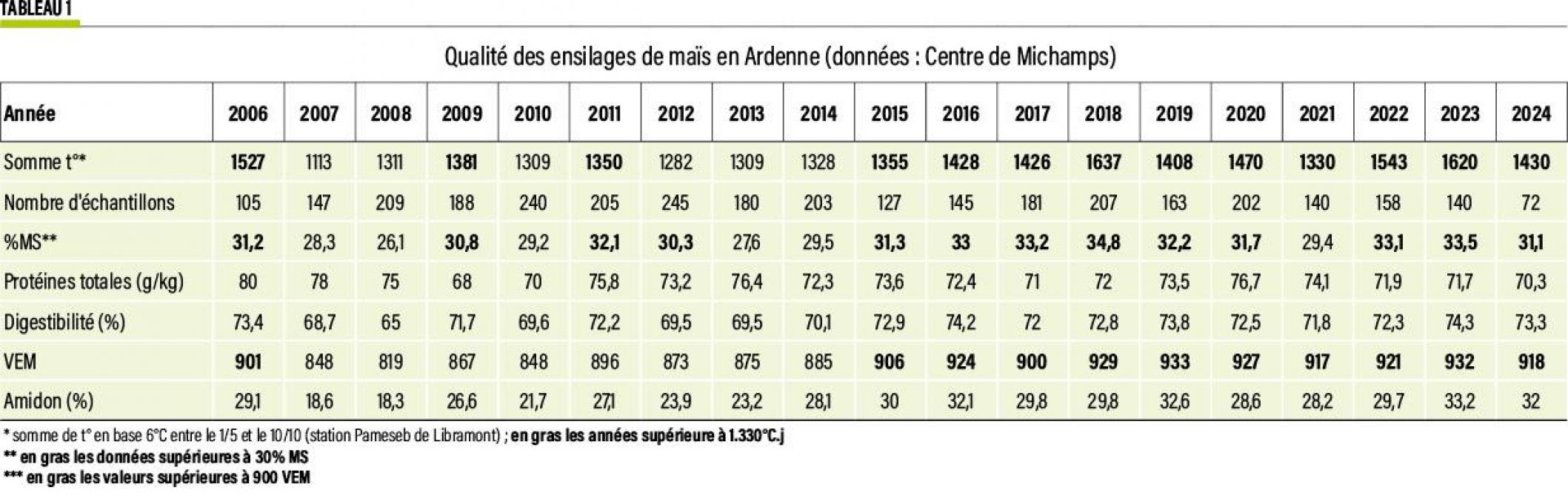

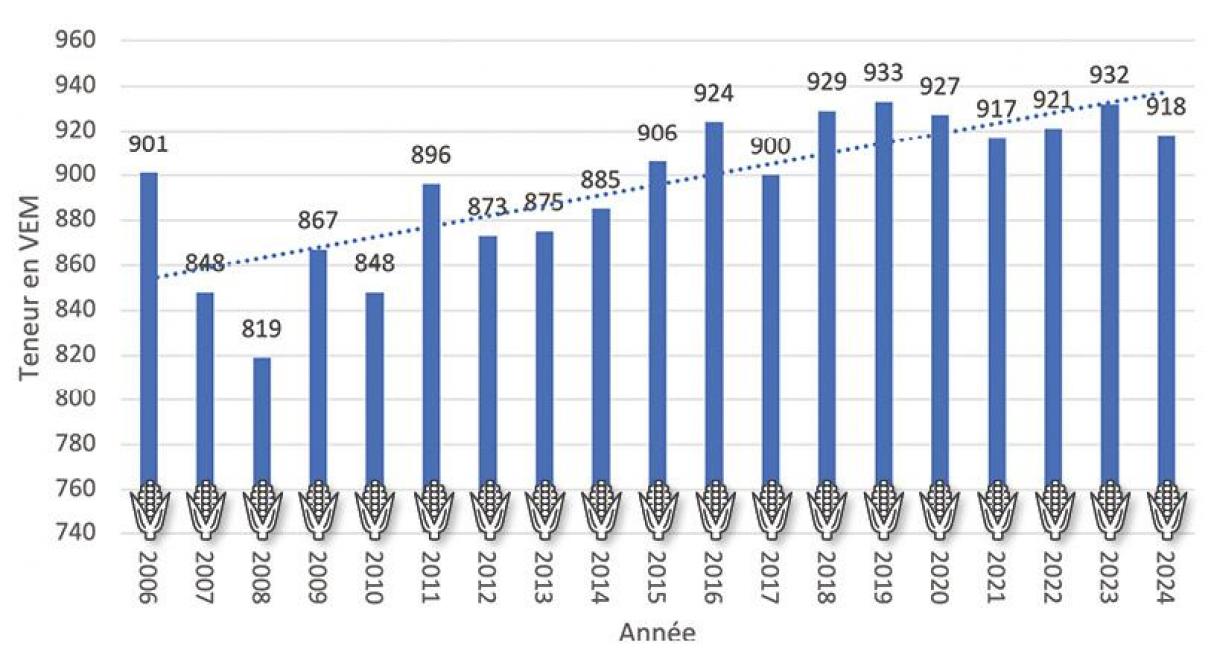

La qualité des ensilages de cette région, analysés par le Centre de Michamps, durant cette période indiquait une teneur moyenne en matière sèche (MS) de 29,5 % et une valeur énergétique moyenne de 866 VEM. L’année 2008 se distinguait par une qualité plus faible (26 % MS et 819 VEM), alors que 2006 affichait les meilleurs résultats (31 % MS et 901 VEM).

Malgré ces rendements et qualités modestes, la culture du maïs progressait fortement en Ardenne, passant de 3.200 ha en 2001 à 4.400 ha en 2012, soit une augmentation de 38 %.

Surfaces et rendements progressent, ces dix dernières années

Qu’en est-il aujourd’hui ? Quel est l’impact du changement climatique sur la culture du maïs en zone froide ?

La tendance observée s’est poursuivie. En 2023, la superficie cultivée en maïs atteignait 5.600 ha en Ardenne et même 1.000 ha en Haute Ardenne.

Les rendements ont également augmenté de manière significative. Alors que la moyenne était de 11,8 t/ha entre 2006 et 2013, elle a dépassé 15 t/ha six années sur sept entre 2014 et 2020. Trois années, toujours durant cette période, le rendement a même excédé 18 t/ha (figure 1).

Malheureusement, aucun essai n’a été mené en zone froide depuis 2020, privant les agriculteurs de données plus récentes. Sur la période 2014-2020, le rendement moyen était de 16,5 t de MS/ha, marquant une augmentation spectaculaire de près de 40 % par rapport à la décennie précédente.

La qualité des ensilages (tableau 1) a également progressé et la variabilité interannuelle de la qualité a diminué (figure 2). La teneur moyenne en MS est passée de 29,5 % (période 2006-2013) à 32 % (période 2014-2024), tandis que la valeur énergétique moyenne a grimpé de 866 VEM à 917 VEM pour la dernière décennie.

Quelle influence du climat sur la maturité ?

Un ensilage de maïs doit fournir l’énergie nécessaire pour compléter l’ensilage d’herbe, riche en protéines. La maturité de la culture, essentielle pour sa qualité, dépend principalement des températures enregistrées pendant sa croissance. La corrélation entre la somme des températures (base 6°C) entre le 1er mai et le 10 octobre (station météo Pameseb de Libramont, située à une altitude de 473 m) et la teneur en MS des échantillons analysés entre 2006 et 2024 est hautement significative. Selon cette relation, le seuil de 30 % de MS minimum conseillé pour l’ensilage est atteint lorsque la somme des températures dépasse 1.330°C.jours.

Sur les trente dernières années, on observe une évolution marquante. Avant 2015, ce seuil était dépassé une année sur deux en moyenne (toujours sur base des données météo Pameseb de Libramont). Depuis 2015, il l’a été chaque année. Entre 1995 et 2024, la moyenne de la somme des températures sur la période du 1er mai au 10 octobre (166 jours) est passée de 1.290°C.jours à 1.468°C.jours, soit une augmentation de 178°C.jours, correspondant à une hausse de 1,07°C de la température moyenne journalière pendant cette période.

Certaines zones en haute altitude ou avec un microclimat plus froid restent inadaptées ; même les années favorables la qualité de nombreux silos n’est pas au rendez-vous

Cependant, certaines stations ont des résultats moins favorables qu’à Libramont. À Elsenborn (629 m d’altitude), le seuil de 1.330°C.j n’a été atteint que quatre fois sur les dix dernières années, sept années sur dix à Emmels (altitude : 542 m) et Bergeval (altitude : 406 m) et huit années sur dix à Willerzie (altitude : 488 m). Ces régions sont donc encore risquées pour la culture du maïs. À Michamps et Amberloup, le seuil n’a pas été atteint en 2021 seulement, soit seulement une année sur les dix dernières.

Un effet positif du réchauffement climatique, mais…

Même si une part de l’augmentation de rendement observée est peut-être due à la sélection variétale et pas seulement au climat, l’exemple du maïs en Ardenne illustre concrètement l’impact qu’une augmentation de seulement 1°C peut avoir sur une culture. Dans ce cas, le réchauffement climatique a un effet bénéfique, mais dans d’autres régions ou pour d’autres espèces, les conséquences pourraient être négatives et tout aussi significatives.

Ces résultats positifs doivent cependant être modérés. Toutes les régions d’Ardenne et Haute Ardenne ne conviennent toujours pas à la culture du maïs. Même en année favorable, lorsque le seuil de 1.330°C.j est atteint, de nombreux échantillons analysés n’atteignent pas la maturité suffisante.

Pour les années 2015-2024 très favorables à la qualité (figure 2), 23 % des échantillons analysés n’atteignent toujours pas 30 % de MS et 22 % font moins de 900 VEM. Il peut s’agir de mauvais choix variétaux ou de récolte trop précoce, mais il faut aussi faire très attention au microclimat local. On a vu l’importance d’une différence moyenne de 1°C sur la production et la qualité, mais des différences plus importantes qu’un degré peuvent s’observer entre un versant exposé au Sud et un versant exposé au Nord, ou encore entre une parcelle située en fond de vallée ou sur un plateau.

Il faut également considérer l’impact possible des sécheresses sur le rendement, surtout lorsque les sols sont peu profonds et très caillouteux, situations fréquentes en Ardenne et Haute Ardenne.

Cette expansion du maïs n’est pas sans conséquences pour l’environnement. Elle se fait souvent au détriment des prairies (diminution de 16 % en trente ans), dont la conversion en terres labourées entraîne d’importantes émissions de CO2 et une augmentation du lessivage des nitrates vers les eaux souterraines. De plus, les sols cultivés sont plus vulnérables à l’érosion et la culture du maïs nécessite un recours accru aux produits phytosanitaires comparativement aux prairies.

Une progression spectaculaire

En dix ans, la culture du maïs en Ardenne a connu une progression spectaculaire : +38 % en surface, +40 % en rendement, et +6 % en teneur en VEM. Pourtant, paradoxalement, plus aucun essai n’y est mené depuis 2020. Il s’agit pourtant d’une culture d’importance, couvrant plus de 5 % de la surface agricole utile en Ardenne et 7 % en Région Jurassique.

Ce constat pose les questions de l’adaptation continue de l’agriculture aux changements climatiques et de la nécessité de poursuivre les recherches, dans les conditions pédoclimatiques locales, sur ces cultures en évolution.

Asbl Centre de Michamps