Les points d’attention, pour optimiser la qualité de coupe

La chaîne de récolte des fourrages fait intervenir diverses machines dont, en premier lieu, la faucheuse. Au-delà du choix de l’outil, il convient d’en assurer le meilleur réglage, ceci en vue d’éviter la présence, notamment, de terre dans le fourrage mais aussi de ne pas compliquer le passage des engins suivants.

La mise en œuvre de ces recommandations phytotechniques offre la promesse d’un potentiel de production tant quantitative que qualitative à la parcelle. Toutefois, celle-ci peut ne pas se concrétiser en raison de la dégradation du produit, au moment de la récolte, causée par un choix inadapté du matériel ou par son utilisation inappropriée. Il nous a semblé opportun, dès lors, de pointer les éléments propres au matériel pouvant influencer la qualité fourragère à travers toute la chaîne de récolte, de la faucheuse à l’andaineur.

Respecter une hauteur de coupe de 6 cm

La première machine traitant le fourrage au moment de la récolte est bien entendu la faucheuse. Comme le rappelle Dominique Emond, manager de Pöttinger Belgium qui nous servira de guide pour aborder cette thématique, il est reconnu que la hauteur de fauche optimale des graminées se situe à environ 6 cm du sol. Cette hauteur optimise la quantité de fourrage récoltée sans compromettre le potentiel de repousse de l’herbe.

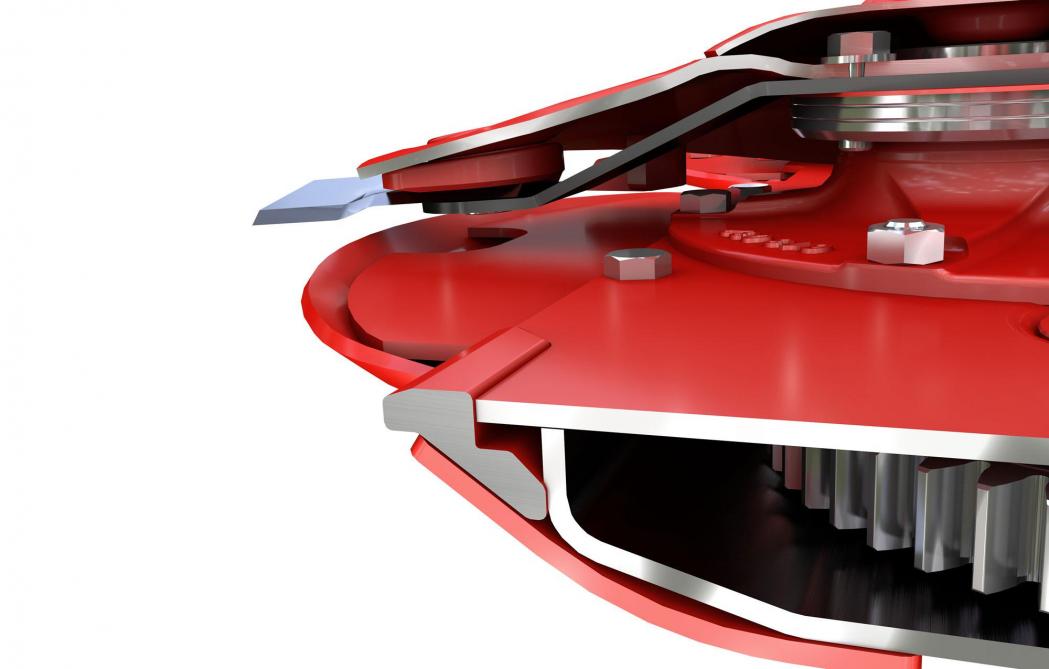

Pour respecter au mieux cette hauteur de coupe, l’épaisseur et la configuration du lamier sont importantes. Deux constructions de lamier sont disponibles sur le marché : boulonné ou soudé. « Un carter boulonné sera par nature plus épais qu’un carter soudé, augmentant de fait la hauteur de coupe, parfois au-delà de cette hauteur idéale. Il faut être vigilant à cet aspect des choses lors du choix d’un matériel et s’assurer de ses capacités en la matière », informe Dominique.

De même, deux formes de lamier sont possibles, à savoir une configuration plate ou inclinée vers l’avant. Dans le premier cas, lorsque le couteau effectue sa course circulaire (de l’arrière vers l’avant et retour), il balaie devant lui en restant parallèle au sol, et affiche un plan de coupe parfaitement perpendiculaire aux tiges des végétaux. En revanche, avec un lamier incliné, le couteau descend puis remonte lors de sa course, formant ainsi des vagues au niveau du couvert végétal. Il en ressort une hauteur de coupe irrégulière. Si ces vagues sont trop prononcées, il peut en résulter une création de barbiches due à l’arrachement du fourrage en raison du mouvement ascendant du couteau lors du retour, voire un risque accru de remontée de terre et/ou de cailloux dans le fourrage.

Veiller à la position des patins

« Une très mauvaise habitude chez certains utilisateurs, consistant à ajuster la hauteur de coupe via le troisième point, induit les mêmes risques. Il est utile de rappeler qu’une faucheuse à disques est munie de patins dont le rôle est de la faire glisser sur le sol. Ceux-ci sont prévus pour être posés bien à plat sur le couvert végétal. Modifier la longueur du troisième point provoque nécessairement une inclinaison du lamier soit vers l’avant, soit vers l’arrière. Les patins posent alors davantage sur leur pointe ou leur talon, avec des dégâts possibles tels que l’arrachement d’herbes ou des traces marquées sur le sol, ainsi que la création de vagues lors de la coupe étant donné que les couteaux n’évolueront plus parallèlement au sol », avertit Dominique.

On choisira de la sorte des patins de 2 cm pour les fourrages mixtes ou de 4 cm pour de la luzerne ou du trèfle en culture pure souvent présente sur des sols moins rappuyés qu’une prairie permanente, avec un risque accru de remontée de terre, d’où l’intérêt d’une coupe haute.

Les couteaux, un organe essentiel

Un second élément à prendre en considération sur une faucheuse pour optimiser la qualité de coupe est la distance séparant le couteau et le contre-couteau. « Celle-ci est importante car elle doit être optimale pour garantir une coupe nette. Pour comprendre mon propos, il suffit de s’imaginer en train de couper une feuille de papier avec une paire de ciseaux dont la vis de serrage est desserrée : cela ne fonctionne pas ; le papier se couche entre les deux lames. Il en est de même avec l’herbe lorsque le couteau est trop éloigné du contre-couteau sur une faucheuse », explique Dominique.

« Ce phénomène est bien connu chez les constructeurs qui ont été, pour la plupart, confrontés à ce problème, il y a quelques années, avec la généralisation des systèmes de fixation rapide des couteaux. Avec la mise en place de ces systèmes, la position des couteaux a été modifiée, remontant quelque peu. De ce fait, la distance couteau – contre-couteau s’en est trouvée augmentée et la qualité de coupe dégradée. De nouveaux lamiers, avec une insertion adaptée des couteaux sur les disques, ont alors vu le jour pour pallier cette situation. »

Contrairement aux faucheuses à tambours, les machines à disques ne transportent pas le fourrage. La matière avance dans la machine sous l’effet de la nouvelle marchandise qui arrive continuellement et qui la pousse. Pour préserver la bonne répartition du fourrage sur toute la largeur de coupe, et donc sa qualité, des cônes de transport peuvent être installés sur les disques et se révèlent utiles dans les pentes ou lors de la coupe de fourrages lourds. Parallèlement à ce rôle de guidage et d’évacuation de la marchandise, ces cônes dégagent la zone du contre-couteau et lui permettent de faire pleinement office.

Adapter la pression au sol aux conditions rencontrées

L’obtention d’une coupe régulière passe inévitablement par une bonne adaptation au sol du groupe faucheur. Il faut donc prêter attention au réglage de la pression au sol, qui doit idéalement être de 60 à 80 kg et qui doit être modulée en fonction des conditions de travail (humidité du sol, vitesse d’avancement…) ou encore de la présence ou non d’un conditionneur.

Si la parcelle est humide, la pression doit être réduite au risque sinon que la machine pénètre dans le sol et abîme le couvert végétal tout en freinant l’avancement. A contrario, sur sol sec, une pression supérieure doit être appliquée pour éviter les sautillements intempestifs de la machine, surtout à vitesse élevée.

Des patins supplémentaires peuvent être ajoutés pour un meilleur suivi du sol. « Généralement, une faucheuse dispose d’un (ou deux) patin(s) standard(s) en extérieur », commente notre expert.

« Des patins intermédiaires peuvent être montés sous chaque disque. C’est une option que je recommande fréquemment car ils procurent davantage de surface de contact au sol et facilitent donc le réglage de la pression, préservent mieux l’état du couvert végétal et réduisent l’usure des patins extérieurs. C’est un petit investissement qui se récupère rapidement sur le changement de ces patins extérieurs et permet une meilleure qualité de coupe ».

Un suivi du sol plus complexe sur les modèles frontaux

Sur une faucheuse traînée ou portée à l’arrière du tracteur, il faut donc un bon système de suspension et de réglage de la pression au sol pour épouser les irrégularités de ce dernier. Le suivi du sol sera également meilleur avec une faucheuse pendulaire dotée d’un axe de pivot au centre du groupe faucheur. Dans ce cas, l’adaptation au sol et la gestion de la pression sont plus régulières qu’avec une faucheuse pourvue d’une articulation latérale, dont la majeure partie du poids est située du côté de l’articulation.

Pour une faucheuse frontale, le suivi du sol est plus complexe car il dépend aussi de la conception de la tête d’attelage, comme le confie Dominique. « En effet, et il y a eu une vraie évolution technique à ce niveau, notamment chez Pöttinger, constructeur autrichien, qui fut très vite confronté à cette problématique en raison de l’utilisation de petits tracteurs de montagne équipés d’une faucheuse frontale pour davantage de stabilité dans les alpages escarpés d’Autriche. Sans oublier qu’il s’agit d’un pays fromager, une production pour laquelle la qualité du fourrage est un critère capital. »

Ainsi, dès 1983, le constructeur développe sa première génération de matériel frontal. La faucheuse, simplement poussée, montre alors ses limites, avec un effet bulldozer systématique à l’approche des bosses. La seconde mouture apparaît en 1992 : la faucheuse frontale se retrouve traînée grâce au système de parallélogramme la supportant. Avec cette configuration, le groupe faucheur se déleste plus facilement, avec un suivi du sol plus efficace à la clé, mais son débattement latéral fait défaut en raison de la rigidité du cadre du parallélogramme dans cette direction.

1998 sonne l’arrivée de la troisième génération et du système Multitast, reposant sur une rotule de rotation à l’avant de la faucheuse. Celle-ci, toujours traînée, dispose d’un mouvement de bas en haut mais aussi de gauche à droite pour s’adapter au relief du sol. Là où le groupe faucheur restait en permanence horizontal avec le parallélogramme, la position idéale du couteau par rapport au sol est conservée avec le système Multitast. Subsistait un problème, à savoir la gestion de la pression au sol qui pouvait se montrer irrégulière en fonction du relief, et qui fut résolu en 2005 avec l’avènement du bâti porteur actif baptisé « Alpha Motion ».

Grâce à un balancier dynamique poussant le lamier vers le bas face à un sol descendant et le tirant vers le haut lorsqu’une montée est abordée, la faucheuse reste flottante, suivant parfaitement les dénivellations. Le tout fonctionne entièrement mécaniquement. « Avoir une faucheuse frontale performante est un élément prépondérant lorsque l’on cumule les récoltes car c’est le matériel qui permet d’économiser facilement temps et argent, en réduisant le nombre de passages. Cette solution s’avère rapidement rentable pour tout qui souhaite faucher sur plus de cinq mètres de largeur en un passage », commente-t-il.

Faucher et grouper simultanément mais… avec un tapis ou une vis ?

« Beaucoup d’agriculteurs et d’entrepreneurs visent à accroître l’efficience des chantiers en fauchant large et en groupant simultanément les andains », ajoute le manager de Pöttinger Belgium. « Leur objectif est de diminuer le nombre de passages et ce, pour de multiples raisons : limiter le tassement du sol ainsi que les dommages au couvert végétal, économiser du temps et de la main-d’œuvre et favoriser la qualité du fourrage. Il faut toujours garder à l’esprit le principe suivant : moins on remue le fourrage, moins on le retourne, plus sa qualité sera préservée. »

Deux solutions se détachent en matière de groupage d’andains : le tapis et la vis sans fin. Que faut-il en penser ? Laissons la parole à Dominique sur ce point : « Les deux systèmes fonctionnent mais il faut prêter attention à leurs conditions d’utilisation ».

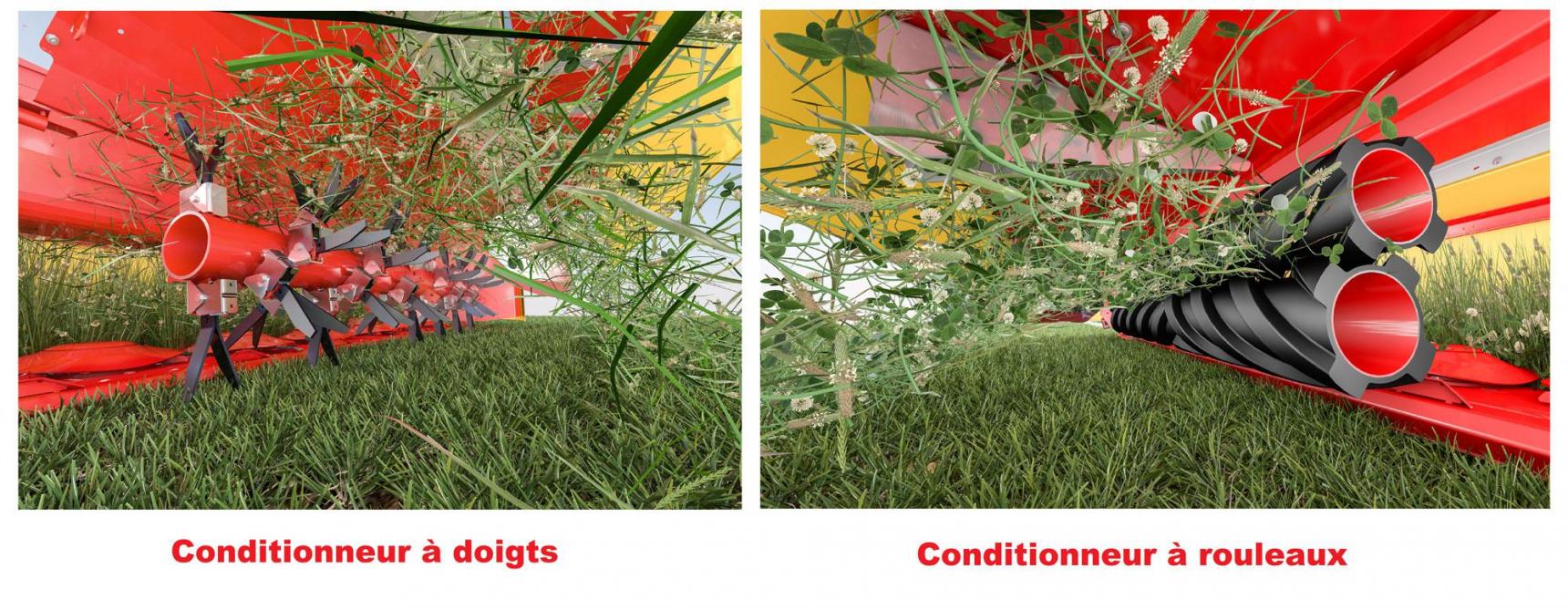

Avec un tapis, il est indispensable d’avoir un conditionneur. Celui-ci relèvera la marchandise derrière les organes de coupe et permettra de la jeter sur le tapis. L’inconvénient majeur est que l’ajout du conditionneur et du tapis augmente considérablement le poids de l’ensemble. Cette combinaison est presque impossible si on travaille avec deux faucheuses sur le tracteur, une à l’arrière et une seconde à l’avant ; cela engendre un déséquilibre malvenu sur le tracteur, sauf si la faucheuse arrière est traînée avec un châssis porteur. À cela s’ajoutent des porte-à-faux plus conséquents. Une combinaison avec double faucheuse arrière est donc indiquée pour l’équilibre des masses.

La vis sans fin est moins lourde, fonctionne sans conditionneur et convient donc, par exemple, pour la récolte de légumineuses. Il est intéressant, bien entendu, de discuter des aspects techniques de ces systèmes de groupage d’andains mais un sujet essentiel est souvent négligé dans ces discussions : la capacité de reprise de l’andain par le pick-up du matériel de récolte suivant, qu’il s’agisse d’une presse, d’une autochargeuse ou d’une ensileuse.

À suivre