Ces éléments qui influencent le revenu de l’éleveur

L’élevage ovin a le vent en poupe. Tant le nombre d’éleveurs professionnels que la production régionale évoluent positivement. Quels éléments affectent le revenu des bergers ? Comment être rentable ? Avant l’analyse, il faut savoir que sans technicité et productivité, aucune rentabilité n’est possible.

L’éleveur tire son revenu du chiffre d’affaires de son entreprise constitué uniquement des ventes qu’il réalise au niveau des agneaux de boucherie, des brebis de réformes et, éventuellement, de la laine, sans oublier les primes de la politique agricole commune, un élément externe, sur lequel les éleveurs n’ont que peu de pouvoir.

La laine, un revenu négligeable

La part de ces primes dans le revenu du berger peut atteindre 100 % ou plus. Si tel est le cas, il est absolument nécessaire de revoir la façon de travailler sur l’exploitation et la viabilité de l’atelier ovin. Une exploitation qui ne dégage annuellement que 27 € par animal (montant de l’aide couplée), ne peut survivre. Cela représente en effet moins de 5€ bruts/heure de travail. Un chiffre qui est ni acceptable, ni viable.

Quant au revenu lié à la laine est, il est, dans la majeure partie des cas, négligeable. Il ne reste actuellement qu’un acheteur de gros volumes de laine à 0,3 €/kg en suint. À raison de 2 kg de laine en suint par brebis, soit 0,6 €/ animal, et une tonte de l’ordre de 3€ à 6€ par animal, la tonte est davantage synonyme de coût que de revenus. Ce qui nous pousse à ne pas prendre cette dimension en compte. À titre d’information, le revenu de la laine correspond à 67g d’agneaux au prix de 9 €/kg de carcasse.

Vente de brebis de réforme

La vente des réformes est déterminée par trois éléments principaux de l’élevage, à commencer par la politique de réforme, la façon dont sont choisies les brebis qui partent à la réforme et le moment auquel elles sont triées. C’est ensuite la note d’état corporelle (Nec) des réformes qui découle principalement de ladite politique. Si ces animaux sont triés en sortie de lactation, la Nec sera plus faible que s’ils sont triés lors du constat de gestation. Il faut aussi analyser si un engraissement des réformes est mis en place sur l’exploitation. Cet engraissement n’est pas rentable dans tous les systèmes en fonction de l’autonomie fourragère et alimentaire.

Il faut également prendre en compte la période de rétention des animaux pour les aides couplées ovines. Certains éleveurs ne souhaitent pas vendre des brebis de réformes entre le 1er avril et le 30 septembre parce qu’ils sont autonomes en fourrages et n’ont pas d’agnelles pour maintenir le renouvellement. Cette période influence la mise sur le marché et les prix proposés par les collecteurs.

Enfin, le dernier élément déterminant du revenu est la vente des agneaux, que ce soit pour la boucherie ou l’élevage. Ce point majoritaire du chiffre d’affaires dépend de facteurs internes, sur lesquels l’éleveur à de l’influence, et externes, déterminés par la conjoncture ou le contexte mondial.

Un revenu déterminé par des éléments externes...

Les facteurs externes les plus prépondérants dans le revenu final d’un éleveur ovin sont le prix de vente et le poids de commercialisation.

Le premier facteur sur lequel un éleveur n’a pas, ou peu, d’influence, c’est le prix. Qu’il évolue au sein de filières qui travaillent en prix construit, ou qu’il soit en circuit court, l’éleveur est bloqué dans des fourchettes de prix qui sont déterminées par des facteurs externes. Si le prix consommateur de l’agneau en colis se situe entre 13 et 18 €/kg, il est impossible pour un éleveur de le vendre à 30 €/kg même s’il fait valoir de solides arguments. Ou alors celui-ci se situe dans une niche tellement particulière qu’il n’est pas nécessaire d’en tenir compte.

Les filières qui travaillent en prix construit se retrouvent parfois largement au-dessus du marché et là, il est difficile de trouver des débouchés. Parfois, c’est l’inverse, le prix mondial les dépasse largement. À ce moment-là, c’est garder les éleveurs dans la filière qui devient difficile. Le prix est donc un facteur externe sur lequel l’éleveur n’a que peu de marge de manœuvre.

Donc se dire qu’il suffit d’augmenter le prix de vente pour corriger des erreurs de management du troupeau n’est qu’illusoire.

Ensuite, vient le poids de commercialisation, un facteur également déterminé par l’aval de la filière et donc par les consommateurs. C’est bien un facteur externe. Certaines filières préfèrent des agneaux plus lourds et d’autres plus légers. Même si par un bon suivi de troupeau (race, alimentation, déparasitage, etc.) vous êtes à même de produire des carcasses de 25 kg mais que vos acheteurs n’aiment que les carcasses de 20 à 22 kg, vous devrez abattre vos animaux plus tôt.

Ce phénomène s’observe davantage en France qu’en Belgique, mais en fonction des régions, les bouchers et les consommateurs préfèrent des carcasses de 13 à 15 kg ou de 18 à 22 kg ou de 24 kg et plus. À l’échelle de la Wallonie, les régions de l’est préfèrent des carcasses un peu plus légères que celles de l’ouest. Les producteurs tournaisiens proposent plus facilement des agneaux plus lourds que les éleveurs germanophones. Il en est de même pour les filières, certaines acceptent plus facilement des agneaux plus lourds que plus légers.

Bien que ce soient des facteurs externes, le prix et le poids de commercialisation sont des facteurs essentiels au revenu de l’éleveur. Connaître ces éléments avant de se lancer dans la spéculation ovine permet de déterminer un modèle économique.

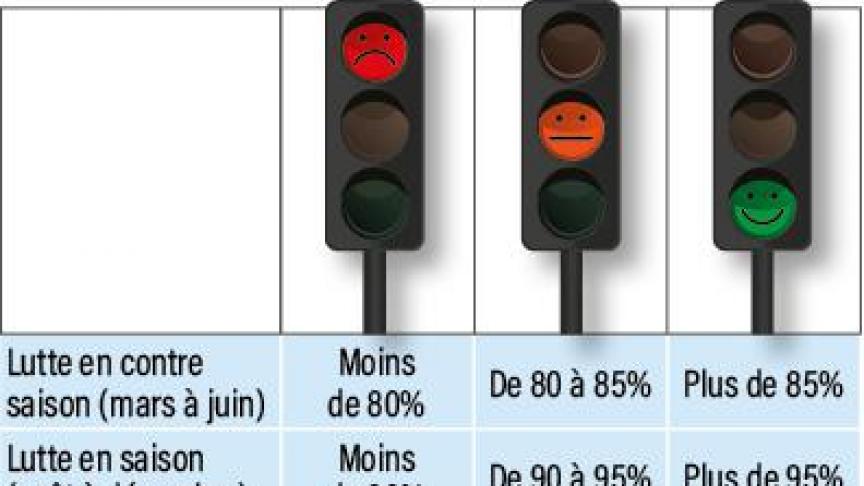

On constate clairement que le chiffre d’affaires est plus important quand le berger commercialise plus d’agneaux de poids plus élevé (tableau 1). Ce sont de simples multiplications. Mais ce tableau a considéré les facteurs internes comme figés. C’est là que la technicité de l’éleveur et par conséquent sa productivité se démarquent. C’est là que tout le revenu se joue.

...et internes

Maintenant que tous les éléments externes et négligeables sont compris et intégrés, il est temps de passer aux éléments qui vont vraiment jouer sur la rentabilité et, par conséquent, sur la durabilité de l’exploitation.

Les facteurs internes pour déterminer le revenu sont le nombre de brebis, la productivité numérique, les charges mécaniques et de main-d’œuvre, les charges de bâtiment, les charges alimentaires et les charges sanitaires.

Le premier facteur (nombre de brebis) est souvent le seul que regardent les éleveurs. Et c’est une l’erreur. Certes, plus de brebis donnent souvent plus d’agneaux et par conséquent, plus de chiffre d’affaires. Mais des brebis improductives coûtent plus cher qu’elles ne rapportent. Une brebis qui passe l’hiver au chaud sans produire d’agneaux représente une perte de 40 € (source : Idele 2022). Cette brebis improductive coûte en temps de travail, en aliments et en fourrages ainsi qu’en termes de place dans le bâtiment, sans compter qu’elle est susceptible d’attraper des parasites et de mourir. Dans tous les cas, c’est un capital qui dort et qui consomme des ressources sans rien produire.

Une politique de réforme, de tri des brebis et de gestion des carrières est donc essentielle pour éliminer au plus vite les brebis improductives des cheptels.

Si le nombre de brebis est un facteur de revenu, il faut que ces dernières soient productives. Il ne suffit pas juste de posséder des brebis pour avoir un grand cheptel.

La productivité numérique est le facteur clef pour s’assurer un revenu et une viabilité de la spéculation sur l’exploitation. La productivité numérique reprend les agnelles de renouvellement. Une politique de croissance du troupeau ne se traduira pas par une hausse du chiffre d’affaires parce que peu d’agneaux auront été vendus, mais par une croissance du capital de l’exploitation. À l’inverse, une diminution de cheptel crée une arrivée de ressources par une vente de plus d’agnelles mais ce n’est qu’un retour du capital cheptel.

Les critères qui influencent le plus la productivité numérique sont la fertilité, la prolificité et la mortalité.

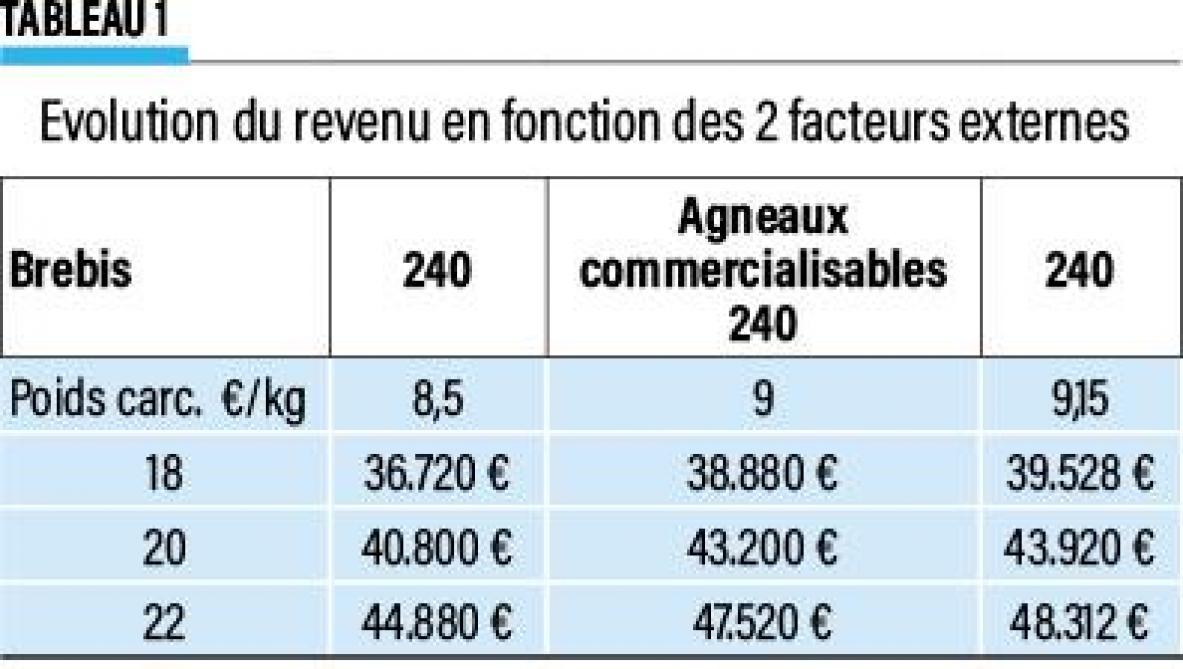

La productivité numérique reprend les brebis mises à la lutte. Cela montre bien que les brebis improductives influencent ce facteur. La mesure du taux de fertilité est donc essentielle (tableau 2).

Il est préférable de prendre le nombre de brebis gestantes que le nombre de brebis agnelant parce qu’un éleveur qui calcule son taux de fertilité sur le nombre de brebis agnelant peut rater des avortements en prairies et se poser les mauvaises questions sur les raisons d’un mauvais taux de fertilité. Alors que le taux de fertilité peut être bon, mais que les maladies abortives en décident autrement. Ces avortons rentrent dans la mortalité et c’est là que se discutera la meilleure manière de gérer le problème.

Une augmentation de 1 % du taux de fertilité provoque un gain de 1,5 % de la productivité. Donc sur un cheptel de 100 brebis, passer de 85 à 86 brebis pleines vous fera gagner 1,5 agneau commercialisable soit un gain de chiffre d’affaires d’environ : 270 € sur l’exploitation par 100 brebis.

Une méthode rapide et efficace de gestion du taux de fertilité sur l’exploitation est le constat de gestation, autrement dit l’échographie des brebis. Pour moins de 2 € par animal, il est possible de séparer rapidement les brebis pleines des vides et de pouvoir orienter ces brebis vides selon la politique de gestion de l’exploitation. Un constat « vide/pleine » peut être réalisé dès 35 jours de gestation.

La règle des « six semaines »

Une règle simple est celle des « 6 semaines » c’est-à-dire 6 semaines de mise en lutte et 6 semaines après le retrait des béliers survient le constat de gestation.

Pour ramener du chiffre d’affaires et par conséquent du revenu, il faut donc trier les brebis improductives. Une mesure du taux de fertilité n’est pas très contraignante en temps, ni financièrement, et permet de gagner des mois sur la politique de réforme ou de tris des différents lots.

La prolificité, c’est le nombre d’agneaux vifs ou non par rapport au nombre de mise-bas. Tous les agneaux doivent être comptabilisés, que ce soient les morts nés ou les avortons.

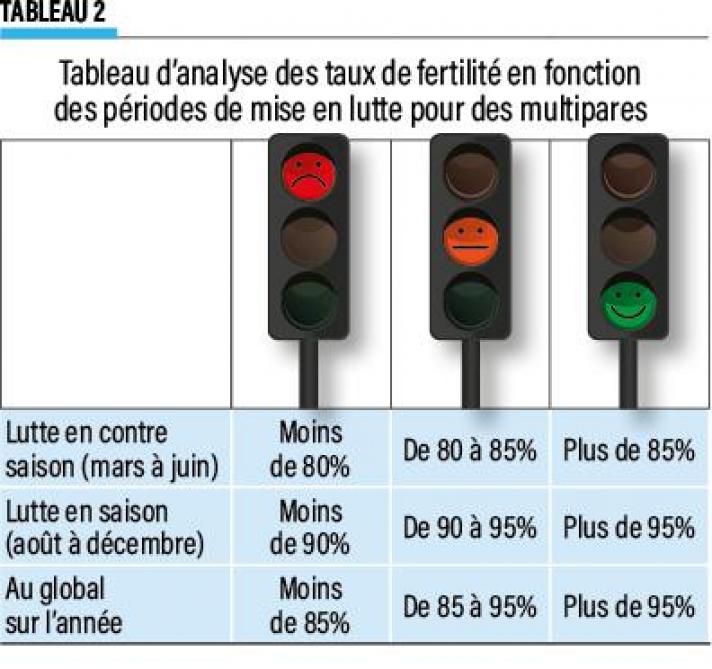

Ce qu’il faut retenir sur la prolificité, c’est qu’il est nécessaire de comptabiliser l’ensemble des agneaux, que l’alimentation (flushing) est un facteur essentiel de la prolificité et, enfin, que les races ne sont pas toutes sur un pied d’égalité concernant ce facteur. La prolificité est un facteur héréditaire. La sélection génétique influence ce facteur de productivité (tableau 3).

Pour finir sur la productivité numérique, le taux de mortalité représente l’ensemble des agneaux mort sur la totalité de l’engraissement du lot rapporté au nombre total d’agneaux nés.

Il faut bien noter tous les agneaux morts ainsi que leur âge. Sans une comptabilité claire et une ségrégation sur l’âge, il est difficile de tirer des conclusions.

Pour les agneaux morts nés, il faut se concentrer sur les maladies abortives. Pour ce faire, l’envoi des agneaux morts-nés et des avortons à l’Arsia est non seulement gratuit mais obligatoire. Cet avantage est essentiel pour piloter ce point de mortalité.

Pour les agneaux morts entre 2 et 48h de vie, il faut s’attarder sur les soins à la naissance comme la prise de colostrum, les soins au cordon, l’écrasement dans les cages d’agnelages... Pour réduire cette mortalité, le travail de l’éleveur est primordial. Il peut recourir à des lampes chauffantes, un isolement des couples brebis-nouveaux nés, la désinfection des cordons.... Attention, la mortalité dans cette tranche est aussi liée au poids à la naissance. Les agneaux de moins de 2,2 kg et ceux de plus de 5,5 kg ont souvent plus de difficultés.

Les premiers, parce qu’ils n’ont pas assez de réserves pour se réchauffer et démarrer leur croissance. Les seconds parce que l’agnelage a pu être difficile (côtes écrasées, pattes étendues, passage trop étroit ou impossibilité de la brebis à mettre bas).

Pour les morts de 2 à 20 jours, il faut regarder principalement du côté de l’alimentation et des maladies infectieuses. Et, enfin, au-delà de 20 jours, les problématiques se situent au niveau respiratoire, du parasitisme et, toujours, de l’alimentation.

Mesurer pour s’améliorer

En conclusion de ce point sur la productivité numérique, il est important, et même essentiel que ces trois paramètres soient mesurés et correctement pris en compte dans les exploitations. Sans cela, les éleveurs ne peuvent pas produire suffisamment d’agneaux et voient leur rentabilité rapidement mise à mal.

Il est aussi régulier de trouver des éleveurs qui cherchent les causes du manque de rentabilité, mais qui ne connaissent pas ces paramètres. Finalement, il y a certainement plusieurs petites causes au manque de revenu, mais il est difficile, sans mesures, de savoir où commencer les améliorations.

Pour les charges mécaniques et de main-d’œuvre, les analyses doivent être faites exploitation par exploitation. Nous pouvons toutefois définir quelques grandes lignes. Beaucoup de mécanisation permet de diminuer la main-d’œuvre nécessaire. Mais cela crée des charges de structures insupportables pour l’exploitation.

À l’inverse, trop peu de mécanisation va demander des volumes de main-d’œuvre qui vont soit rendre l’exploitation non-viable, soit économiquement, soit socialement. L’utilisation parcimonieuse des entreprises agricoles pour certains travaux peut diminuer les charges de structures et les besoins en main-d’œuvre dans certaines fermes. Dans d’autres, la complémentarité bovins-ovins créée des synergies qui permettent l’accès à plus de mécanisation tout en pouvant supporter les coûts. Enfin, les Cuma et autres associations permettent également cela.

Pour les charges en bâtiment, de nos jours, la plupart des nouveaux projets ovins sont conçus avec moins de place en bergerie que de brebis sur le cheptel complet. Le pâturage hivernal est si bien développé qu’il n’est plus essentiel d’avoir autant de place en bergerie que de brebis. Cette économie est telle que les projets ovins deviennent plus facilement rentables ou les bergeries mieux équipées. Pour une bergerie qui coûte environ 1.000 € la place de brebis, y faire 1 agnelage par an ou 2 ou 3 ou 4 change complètement la donne. Sur le même temps d’investissement, le berger peut produire de 2 à 4 fois plus d’agneaux.

Pour les charges alimentaires, il faut repenser la façon d’acheter des aliments. De nos jours, les éleveurs et les vendeurs discutent toujours en quantité d’azote dans la ration : le fameux MAT (matière azotée totale). La mention de la MAT est obligatoire. Mais il faut comparer les aliments sur l’énergie et pas sur la protéine.

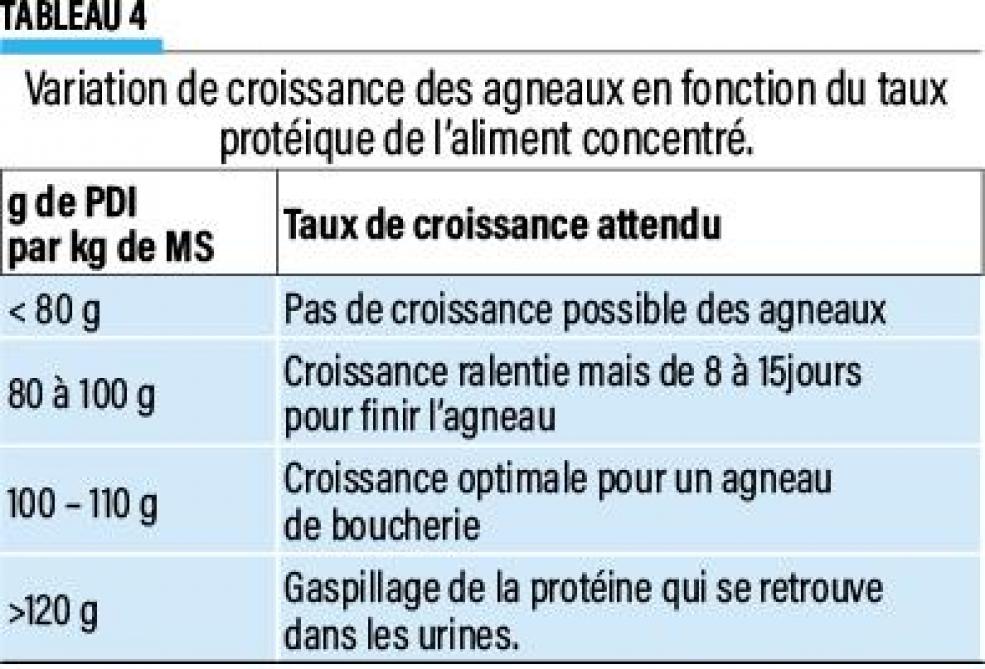

La protéine, pour les ruminants se mesure en protéines digestibles dans l’intestion grêle (grammes de PDI par kg d’aliment). Le tableau 4 reprend les différents scénarios en fonction des grammes de PDI par kg d’aliment en matière sèche. Attention, un déficit de protéine alimentaire n’est pas compensé par une augmentation de l’ingestion des agneaux. Les déficits de protéines se marquent par les vitesses de croissances.

Par contre pour l’énergie, qui se mesure en unité fourragère viande (UFV), l’agneau compense en consommant plus pour assurer ses performances. Mais ceci dans certaines limites. Les aliments sous 0,8 UFV créent des pertes de croissance en raison de l’insuffisance de la capacité d’ingestion. Les aliments entre 0,8 et 0,9 UFV vont créer des augmentations d’ingestion de l’ordre de 15 %. Soit un passage de 1 kg /jour à 1,15 kg/jour. Sur la vie d’un agneau, cela représente environ 12 kg d’aliments, soit 4,8 € de surcoût alimentaire.

Les aliments entre 0,9 et 1 UFV constituent un idéal.

Il est toutefois rare que les marchands d’aliments proposent ces valeurs en UFV et en PDI. Bien qu’ils les connaissent, ce ne sont pas des données obligatoires et, bien souvent, ils ne les communiquent pas. Dans ce cas, deux solutions s’offrent à vous : procéder vous-même à l’analyse ou vous rendre chez un marchand transparent qui communique ces informations.

Ne pas hésiter à recourir à l’Arsia

Enfin le dernier paramètre interne, est constitué par les charges sanitaires. Celles-ci peuvent être maîtrisées de façon remarquable en Wallonie avec l’abonnement au suivi parasitaire de l’Arsia ainsi qu’avec la mutuelle Arsia +.

Ces deux éléments de la gamme permettent de faire un contrôle strict de la mortalité, grâce aux autopsies, et du parasitisme, grâce aux alertes et coprologies. Pour les vaccinations, cette analyse coût – bénéfice doit être faite avec le vétérinaire en fonction de la conjoncture et des risques réels de contamination.

La technicité est le premier revenu de l’éleveur

En conclusion, le revenu d’un éleveur ovin est influencé par une multitude de facteurs, tant externes qu’internes. Parmi les facteurs externes, le prix de vente et le poids de commercialisation des agneaux jouent des rôles déterminants mais échappent en grande partie au contrôle des éleveurs, étant largement dictés par les marchés et les préférences des consommateurs.

Cependant, la maîtrise des éléments internes reste cruciale pour assurer la rentabilité et la durabilité de l’exploitation. Une gestion rigoureuse des coûts, une politique de réforme bien pensée, et une productivité numérique optimisée via les mesures de fertilité, de prolificité et de mortalité sont essentielles. En outre, les charges mécaniques, de main-d’œuvre, alimentaires et sanitaires doivent être scrupuleusement contrôlées.

Les éleveurs doivent également être attentifs à l’évolution de la Pac et à l’importance des aides pour leur revenu global, tout en cherchant constamment à améliorer leur productivité et technicité pour s’assurer un revenu dans le temps.

Ainsi, bien que le secteur présente des défis, une gestion efficace et informée peut permettre aux éleveurs d’ovins de maintenir et d’augmenter leur rentabilité. La formation continue, l’adoption de nouvelles technologies, la collaboration au sein des filières et la maitrise du système de production sont autant de leviers à actionner pour assurer la viabilité économique de l’élevage ovin.