Déjà, dans sa « Ballade des Dames du Temps Jadis », François Villon se demandait en 1460 : « Mais où sont les neiges d’antan ? », expression passée à la postérité, et maintes fois citée à propos des hivers printaniers de ces dernières années. Le poète maudit évoquait les hivers polaires de ces temps reculés, à côté desquels le nôtre aurait l’allure d’un aimable frimas. Nos régions ont connu en effet un « petit âge glaciaire » entre 1350 et 1850 environ, dû semble-t-il à une moindre activité du soleil. En Ardenne, la saison morte (et même mortelle) s’éternisait de la Toussaint à Pâques, avec des sols couverts de neige épaisse durant quatre-cinq mois, et un gel permanent, qui atteignait allègrement les -20ºC de jour et de nuit, durant plusieurs semaines d’affilée !

Et dire que nous nous plaignons quand le tracteur peine à démarrer au matin, ou quand quelques abreuvoirs sont gelés ! Chez nos ancêtres paysans, il s’agissait tout simplement de survivre, et ils travaillaient tout l’été en fonction de ces terribles périodes de froid sibérien. Ils façonnaient du bois de chauffage, engrangeaient du foin, récoltaient des grains, cultivaient des tubercules qu’ils plaçaient bien à l’abri dans leurs caves, ou ensevelies sous d’épaisses couches de pailles et de terre.

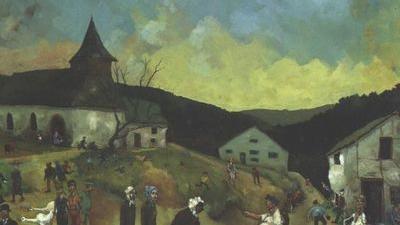

D’autres indices attestent et rappellent l’impitoyable rigueur des hivers d’antan. Voyons l’établissement des villages sur les hauts plateaux ardennais. Ils sont petits et nombreux, et séparés les uns des autres par plusieurs kilomètres. Ils ont été établis dans des combes à l’abri des vents froids du nord-est, souvent en tête de vallée, auprès d’une bonne source ou d’un ruisseau. Jusqu’au 18e siècle, les maisons étaient construites en bois et torchis, surmontées d’un toit de chaume, confectionné à l’aide de paille de seigle. Elles étaient larges, basses et trapues. Au plus froid, les paysans dressaient des gerbes le long des murs, et les maisons ressemblaient à des meules de paille. En termes d’isolation durable, les écolos n’ont rien inventé…

Dans ce volume quadrangulaire séparé en trois « parçons » (habitation, bergerie, grange), bêtes et gens vivaient les uns auprès des autres et se serraient bien au chaud. Tout le travail était effectué à l’intérieur, pour ne pas mettre le nez dehors : affouragement, abreuvement, travaux domestiques. Un puits était prévu si possible à l’intérieur, ce qui explique la disposition aléatoire des habitations au sein des villages, avec un emplacement choisi aussi en fonction de cette prise d’eau indispensable.

À partir du 18e siècle, les bâtiments ont été construits en pierres, tout bêtement parce que la forêt avait quasi complètement disparu, épuisée principalement par l’exploitation du charbon de bois (merci, les moines d’Orval et de Saint-Hubert !). Ces fermes très anciennes restent aujourd’hui les meilleurs témoins de ces époques glaciales. Il en subsiste de beaux exemplaires. Elles avaient des murs très épais (jusqu'1m 20 au pied !), construits en schiste gréseux, et selon le modèle monobloc bas et trapu, en trois cellules, typiquement ardennais. Toits de chaume, et plus tard en « cherbins » et « schailles » en schiste. Pas de belles fermes en carré chez nous, comme dans le beau pays, si ce n’est quelques châteaux-fermes, construits par des gens scandaleusement riches… venus du Hainaut après les terribles épisodes de guerre et de famine du 17e siècle, pour repeupler nos régions dévastées.

Depuis 1850, – merci la révolution industrielle et l’exploitation des énergies fossiles ! (je rigole) –, les gaz à effet de serre ont emmitouflé notre planète d’un épais manteau de CO2, doublé de méthane et autre dioxyde d’azote. Un peu trop chaud, paraît-il…

Mais où sont les neiges d’antan ? Les fermes d’aujourd’hui ne ressemblent plus du tout aux énormes bâtisses construites par nos ancêtres, forteresses inexpugnables contre la rigueur épouvantable des hivers d’autrefois. Nos aïeux ouvriraient des yeux comme des soucoupes, en découvrant certaines étables à front ouvert, et même des veaux logés dans des petites cabanes en plastique…