Plusieurs pistes en vue de réduire le recours aux intrants en culture de pommes de terre

La culture de la pomme de terre fait face à de nombreux défis, dont celui de réduire le recours aux intrants. Dans ce contexte, la Fiwap et le Cra-w se sont alliés autour du projet Patat’Up qui, durant trois ans, a étudié les leviers sur lesquels intervenir tout en maintenant le rendement et la qualité. Cette dernière saison d’expérimentation a permis de conduire divers essais au champ, dont les premiers résultats viennent d’être présentés.

La Wallonie est une terre de pommes de terre, dont l’importance économique et culturelle n’est plus à démontrer. Cependant, il s’agit d’une culture gourmande en intrants, ce qui peut présenter des risques pour l’environnement et les producteurs. Le Centre wallon de recherches agronomiques (Cra-w), par l’intermédiaire de Feriel Ben Abdallah et Florine Decruyenaere, et la Fiwap, en la personne de Vincent Berthet, ont constaté qu’il existait néanmoins des leviers potentiels permettant de réduire ces effets indésirables.

C’est ainsi qu’est né le projet Patat’Up, avec l’objectif de combiner les leviers les plus pertinents pour espérer aboutir à une réduction effective de l’utilisation desdits intrants sans impacter négativement le rendement et la qualité des tubercules.

Plusieurs critères évalués…

Durant deux années d’essais en micro-parcelles, les trois leviers ont été étudiés, chacun à travers trois indicateurs préalablement identifiés.

Le premier levier, concentré sur le potentiel des pommes de terre robustes, s’est tout d’abord intéressé à la tolérance au mildiou. Ainsi, les essais ont montré, suivant les variétés, qu’il était possible de réduire de 66 à 84 % l’utilisation de matières actives anti-mildiou en retardant les interventions fongicides. Une deuxième batterie d’essais, relatifs à l’efficience azotée, a interrogé la capacité de certaines variétés à donner un rendement égal ou supérieur à Fontane tout en réduisant les apports d’azote. De la sorte, des variétés ayant de faibles besoins ont été identifiées. Enfin, la tolérance au stress hydrique a aussi été approfondie.

Le recours aux techniques culturales innovantes constitue le deuxième levier du projet Patat’Up. Les essais menés en matière de réduction des insecticides ont montré qu’il était possible de se passer totalement de ceux-ci en travaillant avec un balai à doryphores. Concernant les herbicides, leur utilisation peut reculer de 74 % en optant pour une pulvérisation localisée sur le haut de la butte associée à un désherbage mécanique des flancs. Enfin, les essais consacrés au défanage alternatif montrent qu’il est possible de réduire de 74 à 100 % le recours aux défanants chimiques en leur préférant des alternatives (défanage électrique, broyage, défanage thermique, tire fanes…).

Enfin, le dernier levier est dédicacé à la mise en place de systèmes de cultures résilients. Il s’est intéressé au paillage de luzerne, au mélange variétal et la mise en place de buttes d’automne. Le premier paramètre a permis un contrôle efficace des adventices tandis que les deux autres n’ont pas montré d’avantages significatifs par rapport aux techniques classiques.

À l’issue des deux premières années d’essais, les indicateurs les plus prometteurs ont été sélectionnés et combinés afin de créer deux itinéraires « bas intrants ». « Au cours de cette saison, ceux-ci sont comparés à un itinéraire conventionnel sur le plan environnemental, technique et économique au sein d’un essai à plus large échelle », détaille Vincent Berthet.

… avant la mise à l’épreuve des itinéraires techniques

Celui-ci est conduit à Gembloux et Walhain, sur base de cinq indicateurs : tolérance au mildiou, réduction des herbicides, diminution des insecticides, efficience azotée et défanage alternatif.

L’itinéraire conventionnel met en œuvre une dose pleine d’azote (200 kg/ha), un désherbage chimique, l’application des traitements fongicides selon la plateforme d’avertissement « mildiou » VigiMap, la pulvérisation d’insecticides chimiques et le défanage du même acabit.

L’itinéraire bas intrants « intermédiaire » se veut moins gourmand : la dose d’azote est réduite à 70 % et fractionnée (50 %, soit 100 kg/ha, avant la plantation, et 20 %, soit 40 kg/ha, à l’émergence), le désherbage combine techniques chimique et mécanique, les traitements anti-mildiou sont décalés de deux dates par rapport aux avertissements, les insecticides sont remplacés par le balai à doryphores et le défanage est électrique (recours au système Nucrop).

Enfin, l’itinéraire bas intrants « extrême » est identique sur le plan du désherbage et de la lutte contre les doryphores. Au rang des différences, la fertilisation se limite à 50 kg/ha, les traitements fongicides sont retardés de quatre dates par rapport aux avertissements et le défanage est exclusivement mécanique (broyage et tire-fane).

Trois variétés à chaire tendre et orientation industrielle (frites) ont été sélectionnées : Fontane, Montis et Alanis. Leurs notes de sensibilité au mildiou du feuillage sont respectivement les suivantes : 2,2, 7,2 et 8,6 (sur une échelle de 1 à 9).

Avec quels résultats ?

Les premiers résultats à grande échelle ont été présentés le 27 août. Ils montrent des différences entre l’essai de Gembloux et celui de Walhain, à mettre en relation avec les dates de plantations (le 11 mai dans le premier cas, le 14 juin dans le second et après deux égermages des plants).

Florine Decruyenaere s’intéresse dans un premier temps aux traitements anti-mildiou, à Gembloux. Et de détailler : « Douze passages ont été effectués pour l’itinéraire conventionnel entre le 7 juin et le 27 août, contre dix pour le bas intrants intermédiaire (à partir du 19 juin,) et sept pour le bas intrants extrême (depuis le 11 juillet) ». Cela permet de diminuer l’application de matières actives de 16 % dans le premier cas et de 45 % dans le second.

Mais qu’en est-il du feuillage ? Dans l’itinéraire conventionnel, les trois variétés se montraient, au 2 août, en excellente forme. Dans l’intermédiaire, Alanis ne présentait aucun symptôme, contre quelques folioles touchées pour Montis et Fontane, avec un léger retrait pour cette dernière. Enfin, dans l’itinéraire extrême, Alanis prouvait sa qualité de variété robuste en demeurant indemne de symptôme alors que Montis présentaient davantage de folioles contaminées. Quant à Fontane, dans cet itinéraire, elle s’écroulait totalement ; aucune feuille n’était encore visible au 9 août.

À Walhain, les traitements ont démarré plus tard. Ils sont au nombre de six dans l’itinéraire conventionnel, quatre dans l’intermédiaire et deux dans l’extrême. L’usage de matières actives est, ici aussi, en net recul : respectivement -18 % et -42 %.

Au niveau du feuillage, côté le 21 août, aucun symptôme de mildiou n’a été repéré sur la robuste Alanis, qu’importe l’itinéraire. Concernant les deux autres variétés, Montis se montrait ici en retrait par rapport à Fontane dans l’itinéraire intermédiaire alors qu’elle manifeste, théoriquement, une moindre sensibilité au champignon. Toutes deux présentaient des symptômes plus importants dans l’itinéraire extrême et, à nouveau, Montis était davantage touchée que Fontane.

Face aux adventices, le désherbage chimique conventionnel a donné de très bons résultats. Les cotations ne relèvent que très peu d’adventices.

Dans les deux autres itinéraires, la pulvérisation localisée sur le sommet de la butte a été réalisée le 24 juin et suivie de deux opérations mécaniques sur les flancs, les 9 et 30 juillet. Les cotations montrent une importante diminution de nombre d’adventices par rapport à la situation initiale (et même leur disparition sur le sommet). « Ici, à Walhain, le stock semencier est considérable. Cet élément, combiné à une météo propice aux adventices, explique pourquoi deux passages ont été nécessaires », justifie Florine Decruyenaere. In fine, la dose d’herbicide a été réduite de 74 % par rapport à l’itinéraire conventionnel, mais quelques adventices subsistent sur les flancs (et davantage encore en Fontane, dans la modalité extrême).

Autre enseignement du projet : utiliser une désherbeuse-butteuse de la même marque que la planteuse est conseillé, car cela facilite les différents réglages de la machine.

Concernant la lutte contre les doryphores, rien n’est à signaler pour le volet chimique. Quelques précisions pour l’utilisation du balai à doryphores ont été données. Ainsi, il est conseillé de travailler sur des parcelles exemptes de mildiou, pour éviter la propagation du pathogène. En outre, le travail doit être effectué dès que possible pour éviter les pontes et un développement non maîtrisable des nuisibles. Si nécessaire, il ne faut pas hésiter à effectuer un second passage.

À noter : en deux rangs, l’outil affiche un rendement de 0,9 ha/h. Des versions permettant d’intervenir sur quatre rangs existent également, tandis que des développements sont en cours en vue de mettre sur le marché des modèles huit rangs.

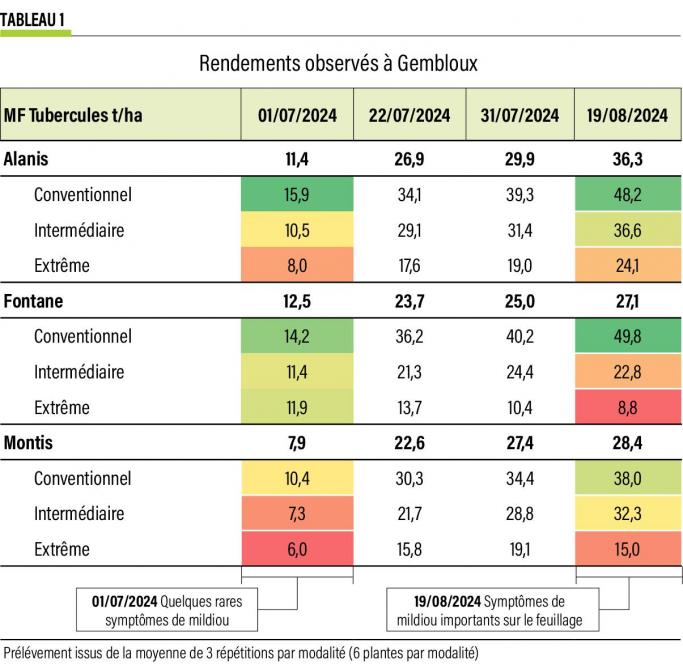

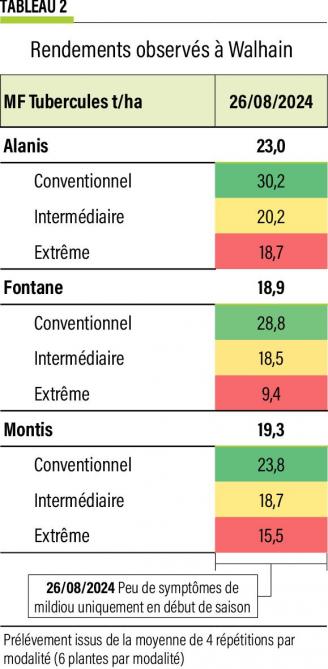

Chacun sa part de responsabilité

Les rendements obtenus en fonction de la fertilisation azotée, tant à Gembloux (tableau 1) qu’à Walhain (tableau 2), apportent des enseignements supplémentaires. On observe d’importantes différences entre l’itinéraire conventionnel, ayant bénéficié de 200 kg/ha, et l’itinéraire extrême, n’en ayant reçu que la moitié. Plus la récolte approche, plus les contrastes vont se marquer.

Cependant, tout ne se justifie pas par la différence de fertilisation. Ainsi, si l’on sait que Fontane produit d’autant plus que sa fumure est abondante, ses maigres rendements observés dans l’itinéraire extrême à Gembloux et Walhain sont multifactoriels.

En effet, il faut se souvenir qu’en raison du nombre réduit de traitements anti-mildiou, les plants présentent des dégâts considérables nuisant à la production de tubercules. Dans l’itinéraire intermédiaire, à Walhain, où elle a été mieux protégée, Fontane montre également un retard de 10 t/ha, signe de sa dépendance à l’azote.

A contrario, pour la variété robuste Alanis, les rendements sont directement liés à la fertilisation azotée mais, aussi bien à Gembloux qu’à Walhain, peuvent encore progresser, qu’importe l’itinéraire technique suivi. Les semaines à venir seront déterminantes pour le rendement.

Montis montre des différences plus ténues entre l’itinéraire conventionnel et l’intermédiaire (5 t/ha à Walhain, 6 t/ha à Gembloux). Celles-ci s’expliquent en grande partie par le moindre apport azoté et quelque peu par la présence de mildiou. « Le projet faisant varier plusieurs critères simultanément, il est logique qu’ils aient chacun leur part de responsabilité », commente Florine Decruyenaere.

Enfin, les différentes techniques de défanage seront évaluées en temps utile. De même, les rendements totaux (y compris le calibre des tubercules) et coûts de production seront étudiés, avant d’être détaillés lors d’Interpom, en novembre prochain. « Tous les résultats seront analysés d’un point de vue environnemental, technique (débit de chantier, outils utilisés…) et économique (la baisse des rendements est-elle compensée par le moindre coût des intrants ?) », complète Vincent Berthet. Il sera ainsi possible d’avoir une vision complète des trois itinéraires, et, pourquoi pas, de mettre en œuvre tout ou partie de ceux-ci lors de la saison prochaine.