Pourquoi utiliser un scanner métabolique dans les troupeaux?

Chaque élevage est différent et chaque détail compte. Économiquement, il est aujourd’hui primordial de proposer aux agriculteurs les meilleurs outils d’analyses nécessaires au maintien de l’équilibre sanitaire de leur cheptel. C’est notamment le cas du scanner métabolique, proposé par l’Arsia, soit un support qui permet de prendre une photo métabolique générale du troupeau laitier, et d’estimer de cette manière les bovins à risque.

C’est un constat, les vaches laitières hautes productrices sont fragiles, en particulier lors de la période de transition, soit trois semaines avant et après le vêlage. En effet, un nombre sous-estimé de bovins en fin de tarissement sont en déséquilibre métabolique, ce qui les expose à un risque accru de maladies métaboliques et d’infections telles que fièvre de lait, mammites, cétose, rétention d’arrière-faix, problèmes utérins, voire d’autres pathologies liées à une carence immunitaire. Proches du vêlage, celles-ci surviennent suite à l’incapacité de l’animal à coordonner un équilibre stable entre le métabolisme des graisses, le glucose, les protéines et les minéraux.

Face à cette problématique, les analyses sanguines peuvent assurément apporter de précieuses informations via les « biomarqueurs » liés au métabolisme de l’animal et révéler des déséquilibres restés discrets à l’examen direct. Menée non à l’échelle individuelle, mais bien à celle du troupeau, cette démarche de prélèvement, tel un « scanner », permet au vétérinaire de réaliser une analyse de risque au niveau de l’ensemble des bêtes. Il ne s’agit donc pas d’un outil de diagnostic, mais bien d’une évaluation globale du cheptel.

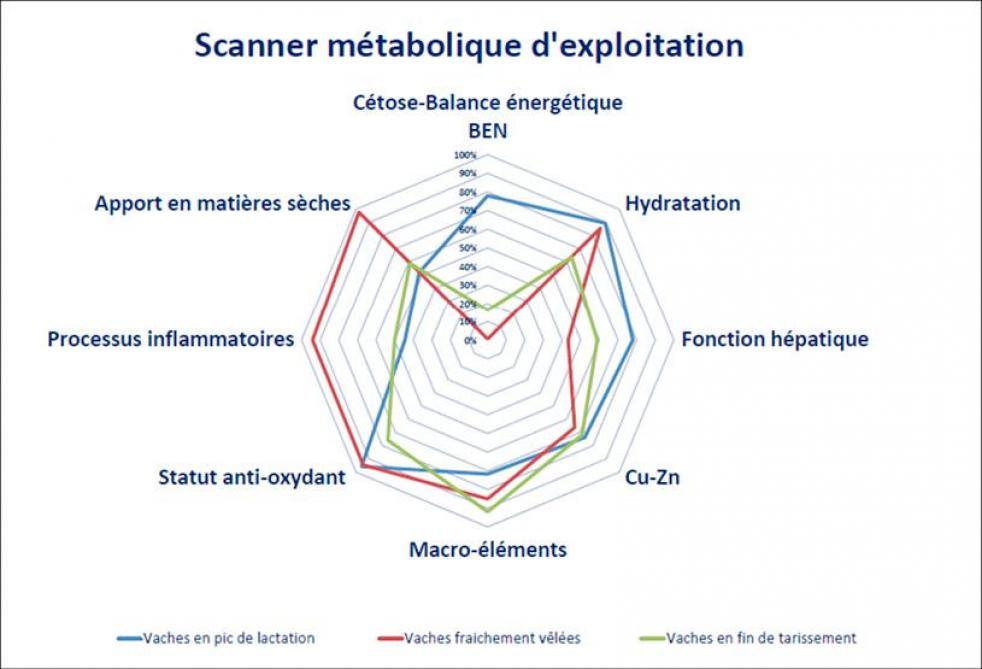

Ainsi, le principe du « scanner métabolique » permet d’estimer le pourcentage de bovins « à risque » pour un groupe donné. En échantillonnant plusieurs groupes de lactation (par exemple : les vaches taries, fraîchement vêlées, au pic de lactation), ce dernier peut donner à l’agriculteur une photo du statut métabolique de son élevage.

Cet outil se présente sous la forme d’une toile d’araignée, qui reprend les facteurs expliqués par la suite. Les scores sont représentés en pourcentage : plus il diminue (se rapproche du centre la toile), plus la problématique est importante.

Notons que l’interprétation de ce support nécessite avant tout une visite d’exploitation exhaustive qui intégrera notamment les paramètres environnementaux, d’ambiance, d’hygiène, sanitaires, les analyses de rations et l’inspection des bovins.

Son fonctionnement, sur le terrain

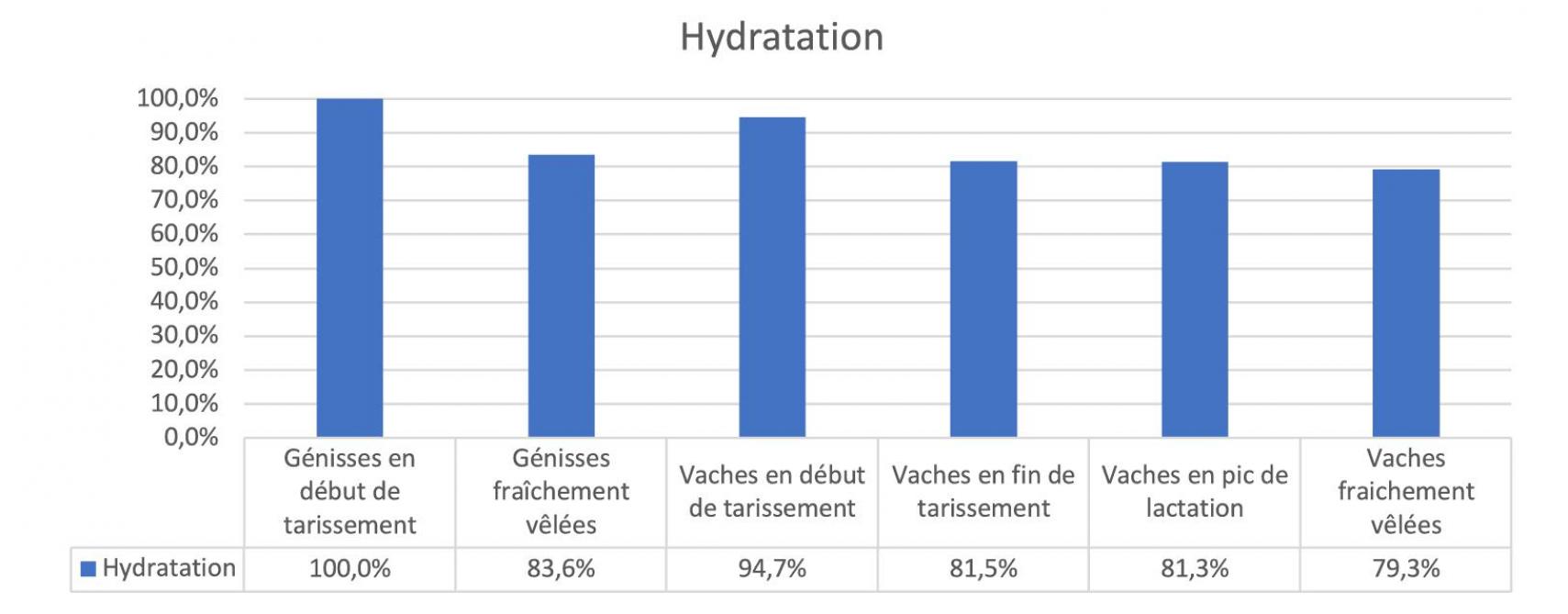

Concrètement, des analyses ont été effectuées sur 100 troupeaux laitiers wallons. Un des éléments à prendre en compte est la consommation en eau, soit le niveau d’hydratation (chlore/sodium/potassium). Et lors de diverses visites en ferme, il a été fréquemment remarqué que les points d’eau sont souvent trop peu nombreux au regard des animaux présents. Il s’agit là d’un critère auquel on n’accorde pas toujours suffisamment d’importance...

Il faut aussi souligner que la qualité de l’eau peut varier au fil du temps, c’est pourquoi elle doit être analysée régulièrement, de préférence tous les ans (analyses microbiologiques et des métaux lourds). En revanche, en cas de situation inhabituelle (modification de l’odeur, de la clarté ou du goût de l’eau, changements constatés dans les habitudes d’alimentation et d’abreuvement des animaux, baisse du rendement, problèmes de santé), une analyse doit systématiquement être effectuée.

Concernant les métaux lourds (zinc, fer, cuivre, molybdène…), ils entrent en compétition entre eux. Par exemple, un excès de fer dans l’eau d’abreuvement va empêcher l’absorption d’autres éléments tels que le zinc. Analyser de l’eau est, dès lors, primordial pour vérifier cette teneur.

Le scanner permet également d’évaluer la fonction hépatique. Chez les ruminants, une concentration élevée en gamma glutamyl transférase est majoritairement liée à une atteinte du foie. Cette enzyme peut aussi être utilisée comme marqueur d’atteinte parasitaire, en l’occurrence la douve du foie si son taux est élevé dans les différents pools analysés.

Apporter suffisamment de matière sèche

Une autre thématique concerne les matières sèches (albumine, urée), dont les apports sont insuffisants en fin de tarissement. Ce qui est logique : l’utérus prenant davantage de place dans l’abdomen, il faut concentrer les rations. Par ailleurs, les groupes de vaches formés sont bien souvent trop grands et laissent peu de places à l’auge, ce qui diminue l’ingestion de celles-ci.

Notons aussi que ce paramètre est étroitement lié à la consommation d’eau, d’où la nécessité d’assurer suffisamment de points d’abreuvement dans l’exploitation.

Outre les protéines, l’énergie, les minéraux, les oligoéléments et les vitamines, la ration pour les vaches doit contenir suffisamment d’éléments fibreux, c’est-à-dire avoir une bonne structure physique et donc une bonne valeur d’encombrement. Un aliment riche en fibres stimule l’activité de mastication, et par conséquent une augmentation de la sécrétion de salive. Elle agit comme tampon sur le contenu du rumen et y maintient un pH optimum. Un manque de structure physique peut se traduire, entre autres, par une diminution de l’ingestion, une digestion moins efficace, des troubles de santé (acidose du rumen, boiterie), une diminution de la teneur en matière grasse du lait, voire de la production laitière.

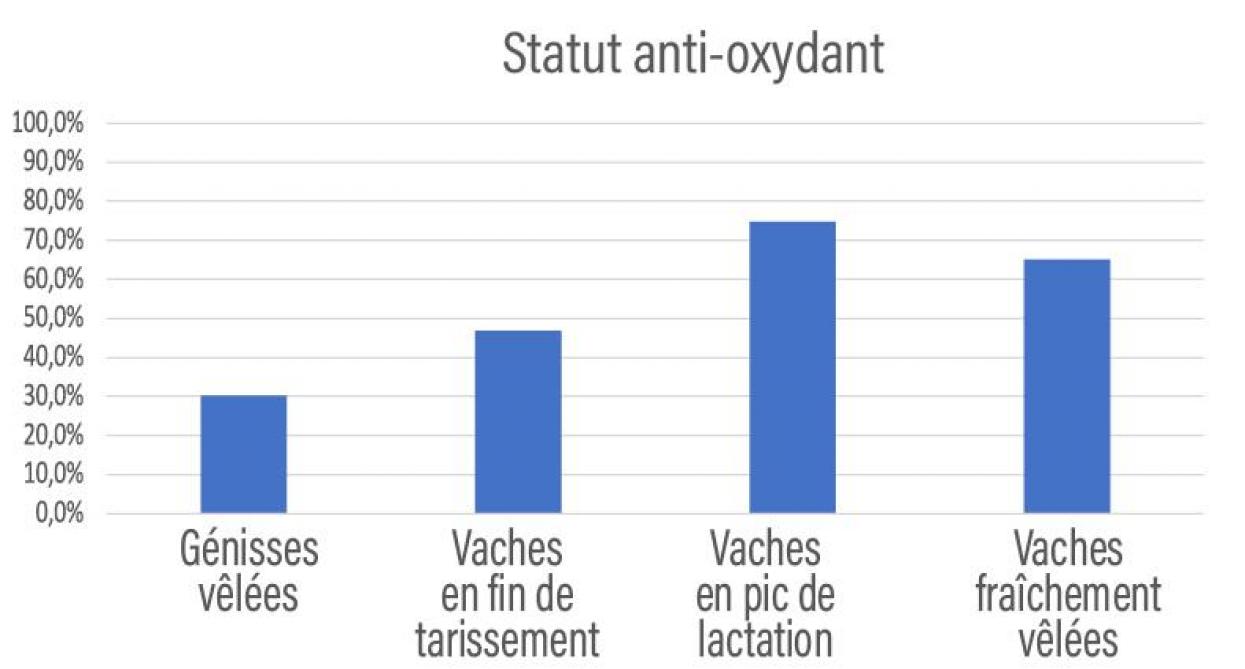

Les rôles primordiaux des antioxydants

Les éléments nutritifs antioxydants (vitamine E, vitamine C, sélénium, cuivre, zinc, fer, bêta-carotène) sont essentiels pour protéger les cellules immunitaires lorsqu’elles sont activées. Ils possèdent également un rôle important pour la fertilité.

Par ailleurs, le sélénium, un oligoélément, joue aussi un rôle important dans la fonction immunitaire du colostrum. En effet, son apport facilite l’absorption des immunoglobulines. Une carence pourrait inéluctablement entraîner un déficit en IgG chez le veau. C’est pourquoi il est important de complémenter la vache en sélénium (de source organique en cas de fortes carences, ou inorganique lors de maintien de ration) en de tarissement.

Des carences sont aussi corrélées à des infections récurrentes des onglons telles que la maladie de Mortellaro.

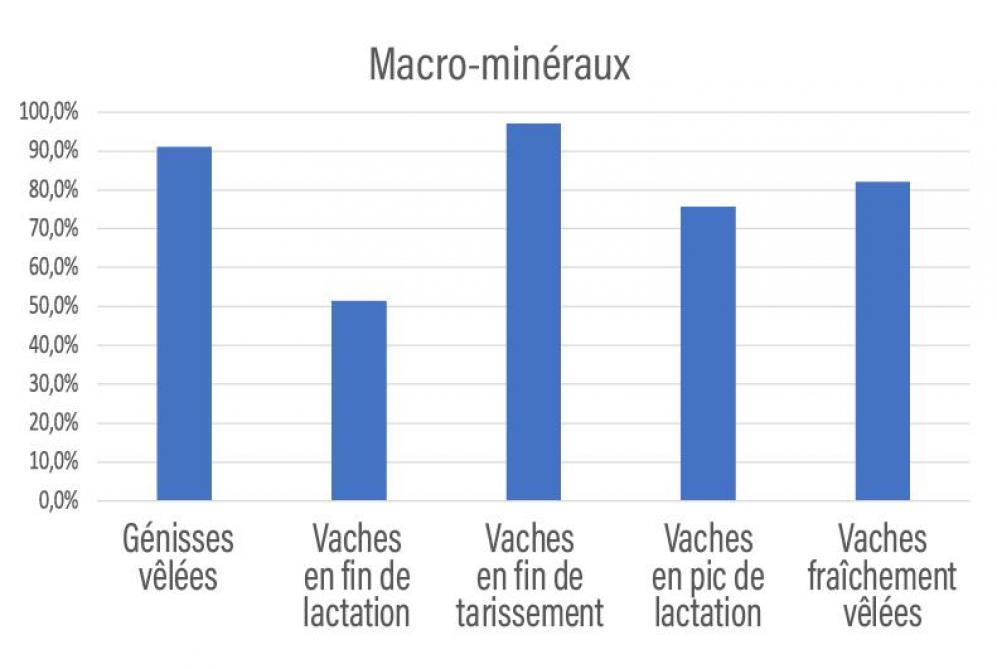

Attention aux déséquilibres des minéraux

Les déséquilibres des minéraux peuvent également impacter la vache laitière. La fièvre de lait en est un bon exemple. Il s’agit d’une hypocalcémie clinique péri-partum. En d’autres termes, c’est une chute importante, en tout début de lactation, de la concentration sanguine en calcium, qui entraîne l’apparition de symptômes visibles chez l’animal. Elle résulte de l’incapacité du bovin à mobiliser ses réserves de calcium pour faire face aux besoins accrus de la lactation. Pour prévenir cette situation, la maîtrise de l’équilibre cations/anions de la ration est essentielle.

De plus, si la fièvre de lait s’exprime cliniquement, l’hypocalcémie subclinique, soit sans signe visible directement, représente aussi un nombre non négligeable de vaches atteintes (près d’une sur deux). Celle-ci peut se manifester par des vêlages tardifs, des déplacements de caillette, une perte de lait ou encore une rumination et une ingestion insuffisante.

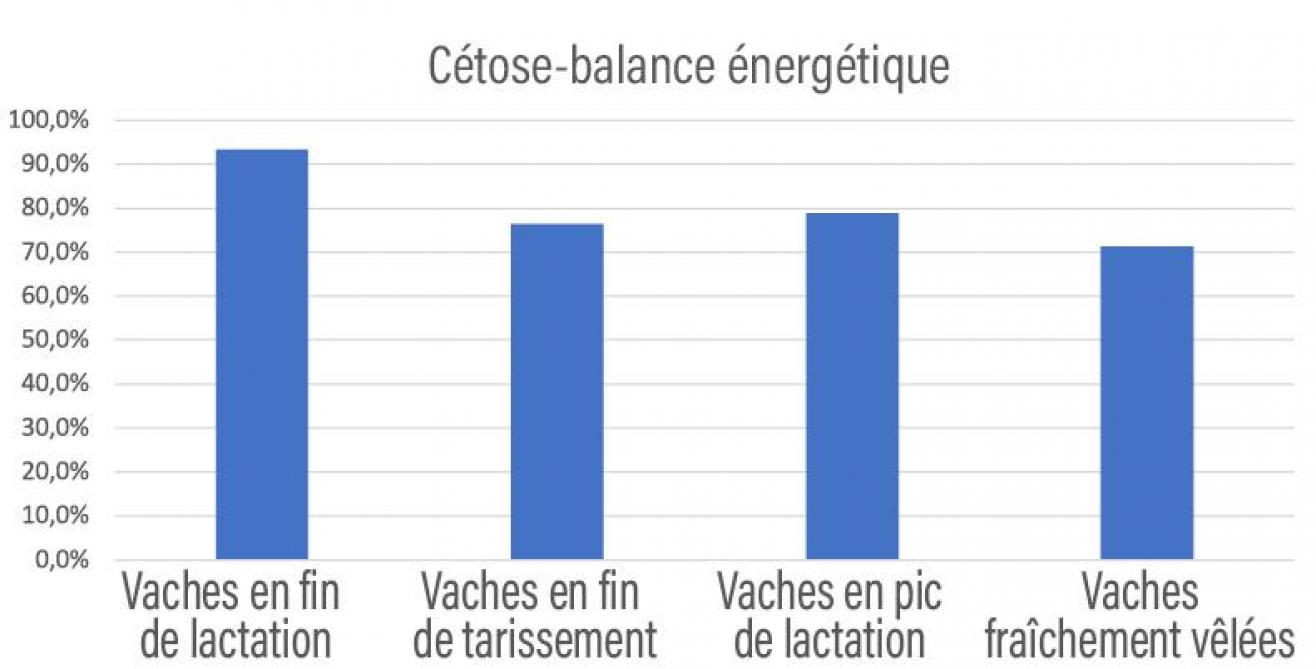

La balance énergétique selon le stade de lactation

Les vaches fraîchement vêlées sont les plus sensibles aux déséquilibres de la balance énergétique (BHB/AGNE), avec un taux de 71,3 %, suivies des vaches en fin de tarissement, à 76,4 %. En début de lactation, un certain déficit énergétique est inévitable en raison de l’augmentation brutale et conséquente des besoins énergétiques, combinée à une capacité d’ingestion limitée. Dans certains cas, ce déficit de début de lactation peut conduire au développement d’une acétonémie. Cette pathologie, que l’on appelle également cétose, touche principalement les vaches laitières à forte production.

Cette maladie, lorsqu’elle est liée à une ration déficitaire en énergie, est dite « primaire ». Elle peut également être « secondaire », lorsqu’elle est consécutive à une autre pathologie, comme la fièvre de lait, mammite, métrite… entraînant une baisse des ingestions alimentaires de l’animal.

Signalons enfin qu’il existe une forme particulière d’acétonémie, qui touche les vaches présentant un état d’embonpoint marqué en fin de gestation et qui apparaît le plus souvent dans les deux premières semaines après le vêlage. Chez ces animaux « gras », la mobilisation des graisses corporelles est telle qu’elle provoque une surcharge graisseuse du foie. Le déséquilibre du métabolisme énergétique de la vache aboutit à l’accumulation anormalement élevée de corps cétoniques.