La durabilité, un long et sinueux chemin pour la filière «pomme de terre»

Le secteur de la pomme de terre est confronté à de nombreux défis, liés à son orientation vers l’industrie, mais aussi sur les plans économique, environnemental et sociétal. Une analyse de ceux-ci est nécessaire en vue de déterminer sur lesquels agir en premier lieu afin de tendre vers une production et une transformation plus durable, au profit de l’ensemble des maillons de la filière.

Si André Devaux s’est intéressé à la situation internationale et aux défis globaux auxquels doit faire face la filière pommes de terre (lire ici), Jean-Pierre Goffart et Pierre Lebrun, respectivement directeur général adjoint du Centre wallon de recherches agronomiques et directeur de la Fiwap, se sont quant à eux concentrés sur la production et la valorisation du précieux tubercule en Belgique et Wallonie.

Un marché tourné vers l’industrie

Et Jean-Pierre Goffart de dresser un panorama de la situation nationale. Il rappelle ainsi que notre pays est quasi exclusivement tourné vers la production de pommes de terre de consommation, dont 85 à 90 % sont destinés à l’industrie tandis que le solde est valorisé sur le marché du frais. La production de plants, elle, fait cruellement défaut et ne s’étend que sur un million d’hectares. « Il s’agit donc d’un modèle typiquement industriel », constate-t-il.

Une situation qui s’explique aisément par le fait que le bassin de production du nord-ouest européen est très propice à la culture de la pomme de terre, vu ses conditions de sol et de climat historiquement favorables. Ainsi, les rendements moyens obtenus en Belgique, France, Allemagne et Pays-Bas culminent à 42 t/ha, soit parmi les plus élevés de la planète. Les rendements moyens observés à l’échelle de l’Union européenne et du monde sont respectivement de 23 et 20 t/ha.

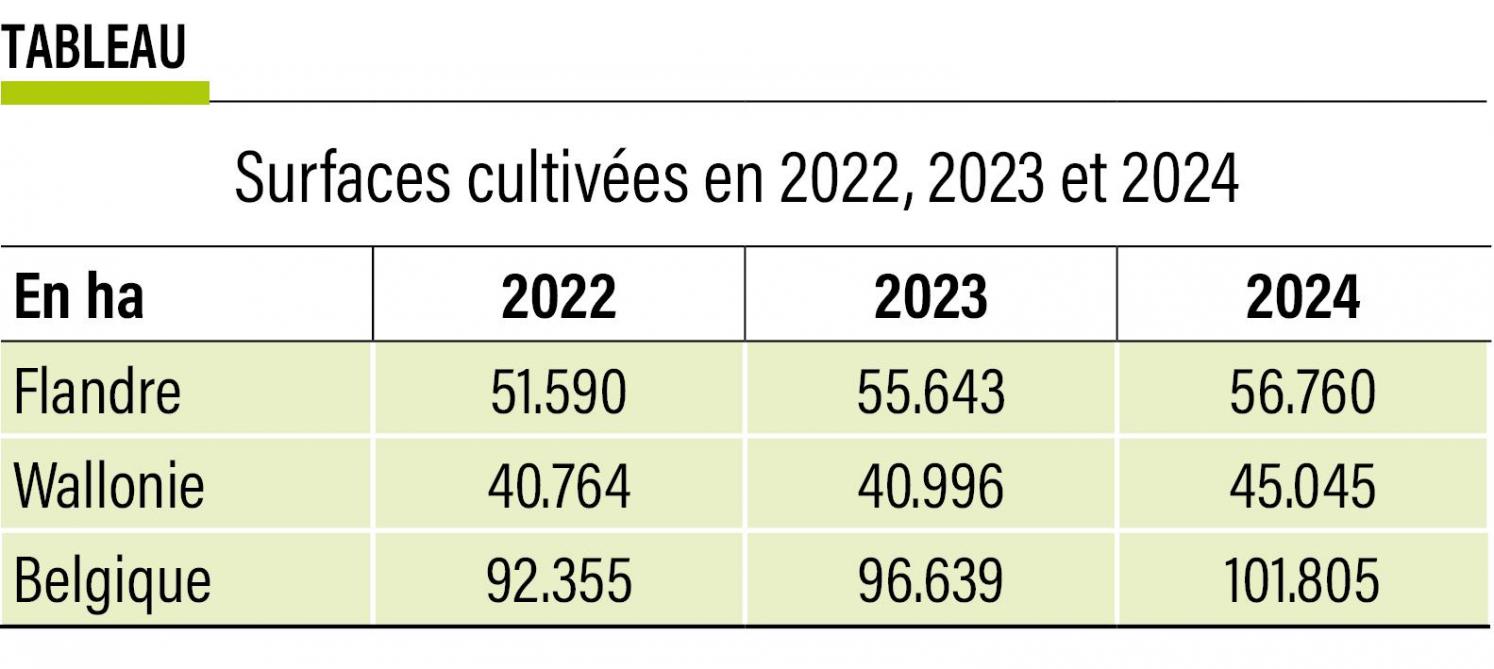

Les surfaces cultivées en Belgique témoignent de cet engouement : 60.000 ha en 2001, 75.000 ha en 2011 et près de 102.000 ha en 2024, dont 45 % recensés en Wallonie (tableau 1). « La progression a été rapide ces 25-30 dernières années. Elle s’explique par la forte présence et la croissance de l’industrie de transformation sur notre territoire », poursuit-il.

Pour preuve, plus de 6,2 millions de tonnes de pommes de terre ont été transformées en 2023, pour une valeur d’achat de matière première d’environ 1,5 milliard d’euros. Le tout, représenté par une quinzaine d’entreprises totalisant plus de 5.500 emplois et un chiffre d’affaires cumulé de plus de 4 milliards d’euros. Dans les champs, cela se traduit par une forte hausse de la surface agricole utile dédiée aux tubercules : 11 % en 2021 contre 7 % en 2001. « Des chiffres qui devraient encore grimper vu les ambitions affichées par l’industrie. »

Outre cette présence industrielle forte, d’autres facteurs expliquent cette évolution. « La filière affiche un haut niveau de professionnalisme rendu possible grâce, entre autres, aux instituts de recherche, producteurs, structures d’encadrements, machinistes et équipementiers… » S’y ajoute la présence d’un réseau commercial et logistique très organisé pour l’import-export de pommes de terre fraîches et transformées, que ce soit dans ou hors de l’Europe. « Au sein de la filière, on retrouve aussi des organisations professionnelles très structurées, que ce soit au niveau des producteurs, des transformateurs ou des négociants. »

Enfin, le contexte agricole général est favorable à la pomme de terre, qu’il s’agisse du remplacement partiel de la betterave sucrière par d’autres espèces, des bas prix des céréales ou encore de la reconversion des prairies en cultures.

Une longue liste de défis à relever

Une situation qui, in fine, pousse Jean-Pierre Goffart, à l’image de la filière, à s’interroger : « Quelles sont la pertinence et la durabilité d’une telle tendance de développement et d’intensification de la culture, d’une part, et de valorisation des tubercules, d’autre part, dans un contexte global complexe, évolutif et, parfois, contradictoire ? ».

Sur le plan cultural et environnemental, il prend premièrement en considération les caractéristiques et risques culturaux intrinsèques à la pomme de terre. S’y ajoute la transition de l’agriculture vers l’agroécologie, dans les différentes formes sous lesquelles elle se présente. Sont encore cités : les changements climatiques (dont la culture est à la fois auteur et victime), la perte de biodiversité (« qui est une réalité à laquelle la pomme de terre contribue, entre autres, et à laquelle il convient de réfléchir »), la nécessité absolue d’une utilisation raisonnable et durable des ressources (dont l’eau et le sol) et, enfin, le retrait croissant des matières actives phytopharmaceutiques.

D’un point de vue sociétal, M. Goffart épingle qu’il faut répondre à la demande globale croissante en aliments accessibles, abordables et sains, de même qu’aux sollicitations pour une production locale bio et/ou en circuits courts. Le tout, dans un contexte de réduction du gaspillage alimentaire.

Sur le plan réglementaire, les acteurs de la pomme de terre doivent faire face au renforcement des normes environnementales.

Enfin, économiquement parlant, la filière est confrontée à un accroissement des coûts de production et à la volatilité des prix. Elle est également en situation de dépendance vis-à-vis des pays voisins assurant une partie de son approvisionnement mais aussi à l’égard des marchés mondiaux des produits transformés et du transport maritime.

Et Pierre Lebrun d’enchaîner : « Cela signifie de nombreux défis à relever pour la production et la valorisation de la pomme de terre en Wallonie et, plus largement, en Belgique dans l’objectif de gagner en durabilité ».

Déficit de plants… et variétés

Le directeur de la Fiwap s’est ensuite attelé à relever les divers points sur lesquels la filière devrait se pencher prioritairement.

Premièrement, il regrette qu’une priorité absolue soit donnée à la pomme de terre industrielle, avec pour conséquence une dépendance totale, ou presque, aux plants certifiés de provenance étrangère (Pays-Bas, France, Allemagne…). « Ce qui n’est pas sans impact économique et environnemental, en matière de transport notamment. En outre, cette dépendance nous laisse sans prise sur le choix variétal, les prix et volumes disponibles des plants certifiés. » S’y ajoutent des difficultés logistiques : il faut faire livrer et stocker temporairement les plants en coïncidence avec les périodes de plantation, dont on ne sait pas quand elles démarreront.

Ensuite, il pointe une gamme variétale trop restreinte et, plus particulièrement, la domination de Fontane. « Cette dernière a remplacé Bintje, mais on n’a pas profité de cette période de transition pour réduire notre dépendance à une seule et unique variété. » Et ce, d’autant que les ravageurs s’adaptent à celle-ci.

Pierre Lebrun rapporte, en parallèle, une baisse structurelle des rendements, de 0,9 à 1,7 t/ha/an pour les quatre variétés majeures que sont Bintje, Fontane, Challenger et Innovator. En cause : le climat, les ravageurs, la fatigue du sol et l’usure des variétés.

Après les éléments liés à la production, place aux techniques culturales et à l’environnement. Le sol, tout d’abord, s’affiche comme un facteur de production à risque élevé. « Il est fortement impacté, en raison du travail intensif que requiert l’implantation de la culture. En outre, le printemps constitue une période critique durant laquelle les parcelles sont sensibles au ruissellement et à l’érosion. Cela s’explique par le buttage et une couverture tardive du sol. » L’impact est à nouveau appréciable en automne, vu le poids et le nombre de passages des chantiers d’arrachage (tassement).

L’état sanitaire du sol requiert une veille de tous les instants et le respect d’une rotation de 4 à 5 ans idéalement (contre 3 ans légalement) afin de minimiser l’impact du rhizoctone, des nématodes, des taupins… Enfin, il convient de veiller aux apports en carbone, nécessaire à la fertilité physique, chimique et biologique du sol et contribuant également à la rétention de l’eau.

Sur les intrants maintenant, Pierre Lebrun pointe l’efficience azotée relativement faible de la pomme de terre ainsi que les risques liés aux apports importants de phosphore et potassium. Il estime qu’il est nécessaire de s’atteler à limiter les pertes vers l’environnement (eau, sol et air). Ensuite, la culture demeure gourmande en produits phytosanitaires. Enfin, la conservation est à la fois complexe et technique ; elle requiert des infrastructures majeures, des antigerminatifs et une importante consommation énergétique (ventilation et réfrigération).

Une autre difficulté à laquelle sont confrontés les producteurs, ce sont les retraits successifs de matières actives agréées. « Cela suscite de nombreuses interrogations. La filière se retrouve devant des impasses phytotechniques mais constate aussi l’apparition de résistances avérées du mildiou, d’adventices, de doryphores… La recherche doit se focaliser sur des alternatives en matière de génétique, technologies et pratiques agricoles… Avec le problème que celles-ci peuvent s’avérer plus onéreuses, alors que les patatiers doivent maîtriser leurs coûts de production. »

Le libre, source de rentabilité ?

Sur le plan économique, les agriculteurs font face à une nette hausse des coûts de production. « Le prix de la conservation a augmenté avec la disparition du Cipc », confirme Pierre Lebrun. « Par ailleurs, ces dernières années, les contrats, censés être un gage de sécurité, ne couvrent que très rarement les prix de revient », ajoute-t-il. Partant de ce constat, on comprend que le marché libre permet d’accroître la rentabilité des exploitations.

La filière est également sensible aux éléments extérieurs. Citons, dans l’histoire récente, la crise sanitaire ou encore la guerre en Ukraine.

L’export belge de produits transformés, lui, se porte plutôt bien. Une balance positive de 3,19 millions de tonnes, soit 4,18 milliards d’euros, a été enregistrée en 2023. L’avenir dépendra néanmoins du niveau d’ouverture des marchés, dans un monde où le protectionnisme progresse chaque jour un peu plus, ainsi que des coûts de l’énergie et du fret international.

Au cœur du changement climatique

Enfin, la culture est à la fois auteur et victime du changement climatique. Auteur, car son empreinte environnementale est 30 % supérieure à celle de la culture de céréales à pailles en production de matière sèche, selon une étude publiée en 2011 (mais elle demeure inférieure au riz et au maïs). En conventionnel, on relève une production de 80 kg de CO2/t de tubercule (MS), tenant compte des pratiques culturales, de l’irrigation (très peu pratiquée en Belgique) et de la conservation. « Les données disponibles sont toutefois trop peu nombreuses », nuance-t-il.

Victime, car la pomme de terre, comme toutes les autres cultures, fait face à une occurrence plus élevée d’éléments météorologiques extrêmes (sécheresse, canicule, excès d’eau…).

En collaboration

Comme on le voit, les challenges à relever sont nombreux pour la filière, dans sa réflexion vers davantage de durabilité. Et ce, d’autant que le contexte dans lequel elle vogue est en perpétuelle évolution. Comment y faire face dans les décennies à venir, sans impacter le succès que connaît la pomme de terre, du champ à l’usine ? « Cela dépendra de la manière dont le secteur et ses différents acteurs appréhenderont ces défis, idéalement d’une manière collaborative pour trouver des solutions et ce, en incluant les activités de recherche de manière pertinente et réaliste », concluent Jean-Pierre Goffart et Pierre Lebrun.