Optimiser l’efficacité alimentaire pour une meilleure valorisation de sa ration

Lors de la 4e édition du Forum de l’autonomie fourragère, Benoit Sidel, nutritionniste indépendant dans les Vosges, a partagé son expertise sur l’efficacité alimentaire et la stabilité ruminale. Deux thématiques essentielles pour les éleveurs soucieux d’optimiser la valorisation de leur ration tout en garantissant le bien-être et la productivité de leur troupeau.

Observer, comprendre, agir. Ces trois mots sont la base de l’efficacité alimentaire selon Benoit Sidel, orateur d’une conférence organisée dans le cadre de la 4e édition du Forum de l’autonomie fourragère organisé par la Fugea, en partenariat avec le Parc naturel du pays des collines et le Parc naturel des plaines de l’Escaut.

Comprendre l’efficacité alimentaire

« L’inefficacité alimentaire peut être comparée à un tuyau qui fuit : on y injecte une certaine quantité de nutriments, mais une partie se perd avant d’être valorisée », illustre Benoit Sidel. Le meilleur moyen de régler ce problème est « de colmater ces pertes plutôt que d’augmenter les apports ».

La notion d’efficacité alimentaire peut également se résumer à la quantité de lait produite à partir d’un kilogramme de matière sèche (MS) ingérée. Le calcul de l’efficacité repose donc sur des valeurs facilement estimables. Toutefois, cette mesure peut-être biaisée si l’on ne prend pas en compte la composition de la MS, comme notamment la proportion de fourrages, de protéines ou encore de concentrés.

Une analyse précise des fourrages est donc indispensable. Il existe différentes manières de procéder, certaines plus coûteuses que d’autres, pour quantifier la MS. Une méthode simple et abordable consiste à utiliser un four ou un airfryer : en plaçant 100 g de matière fraîche à 100°C pendant une heure, il devient alors possible de déterminer le pourcentage de MS.

L’ensemble des maillons de la chaîne

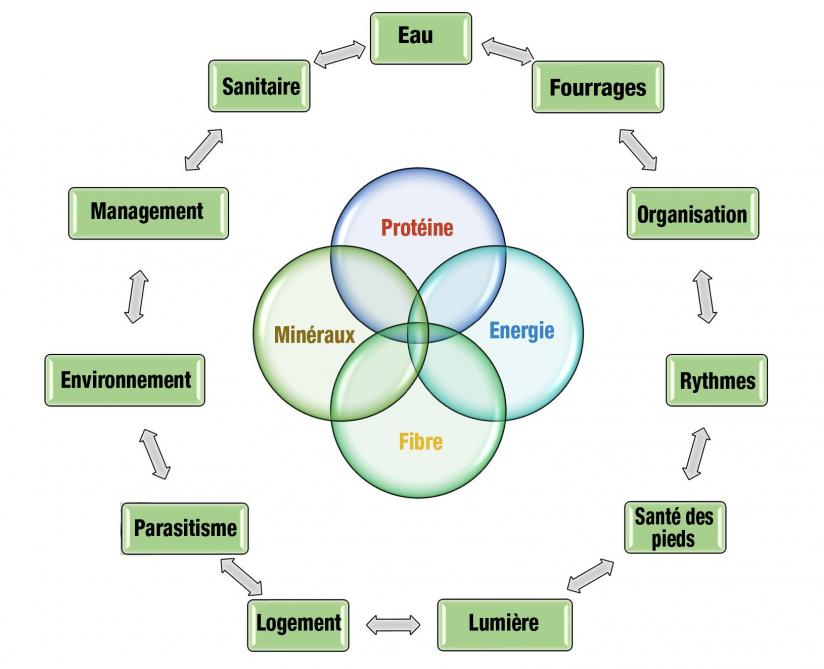

Le pilier central de l’efficacité alimentaire reste la ration qui doit être composée à la fois de protéines, de fibres, de minéraux et d’énergie. Outre la composition de la ration, de nombreux autres facteurs influencent l’efficacité alimentaire (figu re 1) :

– la quantité et la qualité de l’eau mise à disposition,

– la qualité des fourrages (en valeur nutritionnelle et en valeur d’altération : présence de levures, de moisissures, de mycotoxines ou de bactéries pathogènes),

– l’organisation de la distribution,

– l’état sanitaire des animaux,

– l’environnement (les conditions électromagnétiques de l’élevage, par exemple).

« Tous ces éléments, combinés à des pratiques de rationnement vertueuses, permettent d’obtenir une bonne efficacité alimentaire », affirme Benoit Sidel.

Figure 1 : L’efficacité alimentaire est influencée par de nombreux facteurs en chaîne.

La plus grosse difficulté pour se rapprocher de 100 % d’efficacité alimentaire est de maîtriser toutes la chaîne de facteurs en plus de la ration.

« La force d’une chaîne se mesure à la résistance de son maillon le plus faible. Les faiblesses sont donc à travailler en priorité ». Il ajoute : « Ce sont des priorités à gérer et des moyens à mettre en œuvre pour tenter d’améliorer les plus rapidement possible le facteur limitant qui est la pierre d’achoppement ».

Assurer une stabilité ruminale

La stabilité ruminale est essentielle pour la digestion et l’assimilation des nutriments. Elle est, par conséquent, en majorité responsable de l’efficacité alimentaire.

En cas d’instabilité, le pH du rumen oscille entre l’acidose et l’alcalose et perturbe l’activité des micro-organismes digestifs. Les bactéries responsables de la digestion de la cellulose, présente dans les fourrages, fonctionnent à un pH plus élevé, tandis que celles qui digèrent l’amidon prospèrent à un pH plus bas. L’augmentation ou la diminution du pH ruminal détruira ainsi une partie des bactéries.

Dans un système autonome, riche en fourrages et donc en cellulose, l’instabilité ruminale a un impact encore plus marqué. Pour une bonne valorisation de la cellulose, le rumen doit contenir suffisamment de bactéries en capacité de la dégrader, dans des zones de pH supportables.

Les leviers d’action

Pour limiter ces fluctuations du pH ruminal, l’alimentation doit être la plus continue et homogène possible, comme au pâturage. En effet, le pâturage représente le système de référence pour le microbiote des ruminants. Une distribution régulière et à horaires fixes permet de stabiliser le microbiote ruminal. De plus, la texture de la ration doit être uniforme afin d’éviter le tri par les animaux.

Trois principes doivent donc être travaillés.

– Le respect des horaires : l’idéal serait de distribuer deux fois par jour et tous les jours à la même heure. Une autre alternative serait de distribuer au mieux le soir et en double andain (une quantité jour/nuit), pour pouvoir effectuer une repousse, qui équivaut à une distribution, et éviter la surchauffe de la ration et le tri.

– La régularité des apports : Le temps de survie des bactéries dans un rumen stable est de 16h et de 12 h dans un rumen instable. Cet intervalle de temps conditionne donc la prochaine distribution d’un même aliment. Au-delà de ce délai, la masse microbienne chargée de digérer l’aliment aura diminué en termes de quantité et d’activité. Dans une volonté de haut niveau de production, il est impératif de mettre à disposition une alimentation en continu.

– La limitation du tri : une vache qui trie est une vache qui crache ou jette sa ration pour consommer en priorité les plus fines particules. Idéalement, après la distribution de la ration, 2/3 des bovins mangent tête baissée et le tiers restant a la tête levée pour mastiquer.

Un facteur responsable du tri est la taille des particules. Une disparité trop importante dans la ration est marquée par un nombre important d’animaux mangeant la tête basse. L’ajout d’eau permet notamment de retenir les fines particules.

Le taux de sucre encourage également le tri. Plus la ration contient des aliments sucrés, plus ceux-ci sont appétant et plus le risque de tri est important. En cas d’appétences différentes, l’astuce est de préparer le mélange à l’avance pour le laisser diffuser les arômes.

Il faut garder en tête que plusieurs situations existent et que même si elles s’éloignent de la théorie, elles peuvent tout à fait être pérennes.

Des signes évidents

« Un troupeau en instabilité ruminale, ça se voit ! », continue le spécialiste. Un troupeau à l’aspect hétérogène est le premier indice visible. « La ration étant la même pour tout le monde, l’aspect visuel du troupeau doit être homogène ». La brillance du poil et la robe structurée sont des critères aisément comparables d’une vache à l’autre. À cela s’ajoute d’autres signes comme des bouses variables, une zone de léchage sur la panse, la diarrhée chez les veaux ou encore une ingestion et une production de lait irrégulières. L’observation quotidienne des animaux et de leur comportement face à la distribution est donc cruciale. Il est également conseillé de surveiller leur durée de repos, un troupeau qui respecte ses 12 à 14 heures de repos couché est généralement plus efficace.

« Il n’existe pas de recette »

L’efficacité alimentaire et la stabilité ruminale ne dépendent pas d’une seule recette miracle, mais d’une gestion fine et adaptée de l’alimentation. Une observation attentive, des ajustements réguliers et une bonne organisation des pratiques d’élevage sont les clés pour optimiser la valorisation de la ration et améliorer la performance des troupeaux.