Le paillage en laine de mouton, à l’épreuve du terrain

Avec l’essor des matériaux biosourcés, un paillage d’un nouveau genre a récemment vu le jour en Belgique. En laine de mouton, il présente divers atouts que la Haute école Condorcet et le Carah ont évalués sur le terrain. Avec des résultats positifs.

Le paillage est une pratique agricole consistant à recouvrir le sol autour des cultures avec différents matériaux. Cette méthode, souvent utilisée en jardinage ou maraîchage, joue un rôle crucial dans la lutte contre les mauvaises herbes, la conservation de l’humidité ainsi que l’amélioration de la qualité du sol.

Les matériaux de paillage peuvent être naturels ou synthétiques, et se présenter sous différentes formes (broyats, toiles à dérouler…) chacun procurant des avantages spécifiques tout en présentant aussi certaines limites. Les paillis organiques, comme la paille, les copeaux de bois ou encore les résidus de cultures, se décomposent progressivement, enrichissant le sol en matière organique. Mais, certains peuvent provoquer une « faim d’azote » par un rapport C/N élevé et déséquilibré, nécessiter un renouvellement régulier ou attirer certains ravageurs. Les paillis synthétiques, tels que les films plastiques, peuvent présenter une durée de vie accrue et une gestion efficace des adventices, mais leur impact environnemental et leur coût doivent être pris en compte.

Le choix du paillage repose souvent sur un équilibre entre des aspects pratiques, des objectifs environnementaux et des contraintes économiques.

Dans cette optique, la société Woolconcept, localisée en région liégeoise (lire ici), et la Haute école Condorcet, ainsi que son Centre de recherche associé qu’est le Carah, basés à Ath, ont étudié le potentiel d’utilisation d’une ressource naturelle, la laine de mouton, comme alternative aux paillages existants. Leur étude préliminaire met en évidence un potentiel intéressant de la laine avec certains atouts indéniables, s’apparentant à un tapis à dérouler au sol.

Face aux adventices, une efficacité similaire au géotextile synthétique

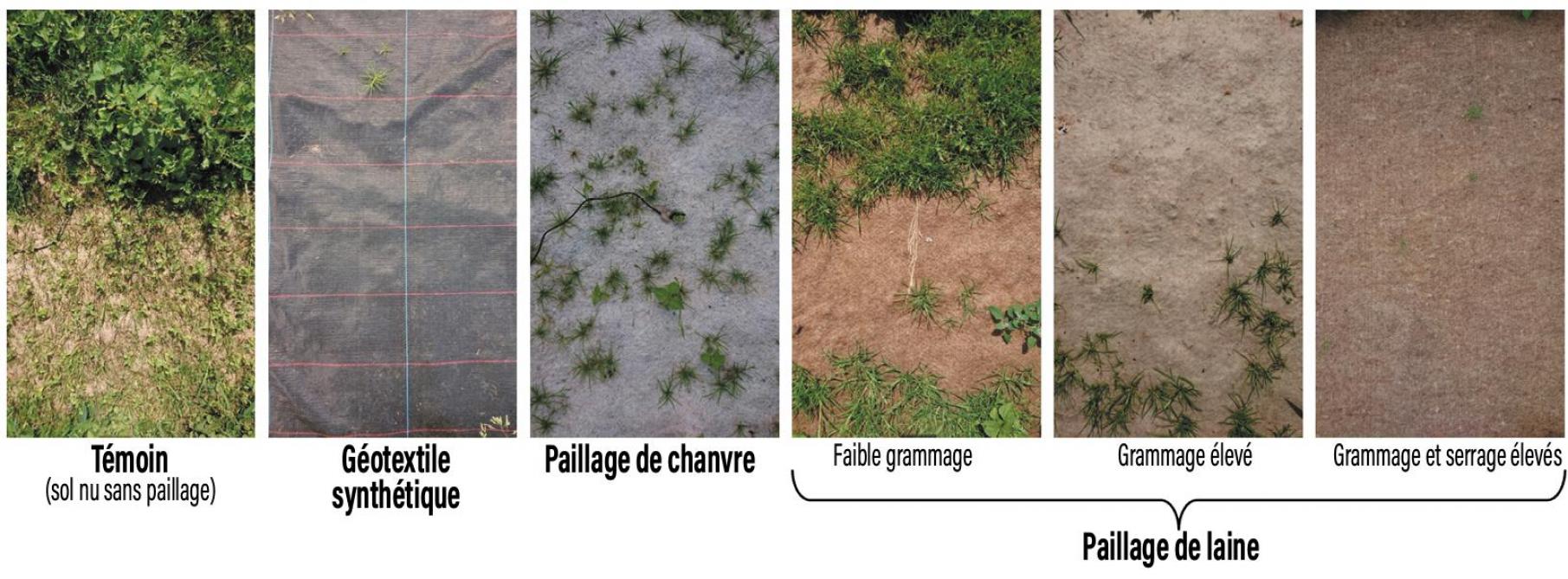

Différents grammages et différentes densités de confection (serrage de la laine) ont été testés in situ en conditions extérieures, sur un sol maraîcher disposant d’un stock grainier d’adventices important. Ces nouveaux paillages à base de laine ont été comparés à un paillage en géotextile synthétique (plastique noir tressé) ainsi qu’à un paillage organique à base de chanvre sous forme de toile à dérouler.

L’importance du grammage et du serrage de la laine a ainsi été mise en évidence pour confectionner un paillage efficace dans le contrôle des adventices (voir figure 1) ; le meilleur contrôle étant assuré par un grammage et un serrage élevé. Dans ce cas, l’efficacité est supérieure à celle de la toile de chanvre et équivalente à celle d’un géotextile synthétique sur la durée observée (approximativement deux mois).

Un effet sur la températureet la teneur en eau

En couvrant le sol, le paillage peut sensiblement modifier ses propriétés physiques, notamment sa température et sa teneur en eau par la limitation de son évaporation. Des sondes de température et d’humidité du sol ont ainsi été placées 5 cm sous la surface, dans la zone superficielle du sol. Un enregistrement journalier des températures moyennes, minimales et maximales atteintes pendant la saison a été réalisé. Ceci permet de mieux appréhender l’impact des différents paillages sur l’environnement racinaire des plantes.

Concernant les températures observées, c’est sous le géotextile synthétique noir que la température maximale a été enregistrée dans la zone superficielle racinaire, supérieure à celle enregistrée pour un sol nu. Quant à eux, les différents paillages organiques (chanvre et laine) permettent, au contraire, d’atténuer les pics de températures maximales du sol rencontrés lors des journées chaudes et ensoleillées, même si elles ont été peu nombreuses l’été dernier…

Cela se remarque aussi sur les températures minimales enregistrées, mais de manière plus modeste, ces dernières étant légèrement plus élevées sous les différents paillages. En résumé, les paillages organiques modèrent les variations de température du sol.

Par ailleurs, les mesures d’humidité du sol montrent bel et bien en effet positif des différents paillages, qu’ils soient synthétiques ou organiques, consécutif à une diminution de l’évaporation. Toutefois, les paillages organiques (laine et chanvre) ont un effet légèrement moindre que le géotextile synthétique plastique.

Parmi les autres effets observés sur les sols, dans le cas d’incorporation de la laine, on constate notamment une diminution du rapport C/N et une acidification consécutive à sa minéralisation.

Une influence spectaculaire sur la nutrition azotée des cultures

L’étude a également été poussée jusqu’aux mesures des éléments se minéralisant au cours de la biodégradation des paillages organiques dans le sol. En effet, les paillages de chanvre et de laine ont une certaine durée de vie et présentent, de par leur nature, l’avantage d’être biodégradables.

Toutefois, leur composition chimique est radicalement différente : les analyses ont confirmé que le chanvre est un matériau essentiellement carboné avec peu d’azote (moins de 1 %) et présentant un rapport C/N d’environ 40, alors que la laine de mouton contient beaucoup plus d’azote (15 % approximativement) et présente un rapport C/N d’environ 3.

La cinétique de leur biodégradation a été étudiée en laboratoire, dans des conditions contrôlées, en les mélangeant à un sol horticole limoneux de manière à quantifier l’impact de la laine et du chanvre sur les quantités d’azote biodisponible pour les plantes. Les deux matériaux montrent des comportements extrêmement contrastés.

Le chanvre engendre un effet dépressif sur les teneurs en azote minéral du sol (« faim d’azote ») qui se répercute jusqu’à plus de 100 jours dans les conditions expérimentales. Au contraire, la laine de mouton libère de l’azote sous forme minérale dont environ 70 % sont accessibles pour les plantes en moins de 50 jours dans les mêmes conditions.

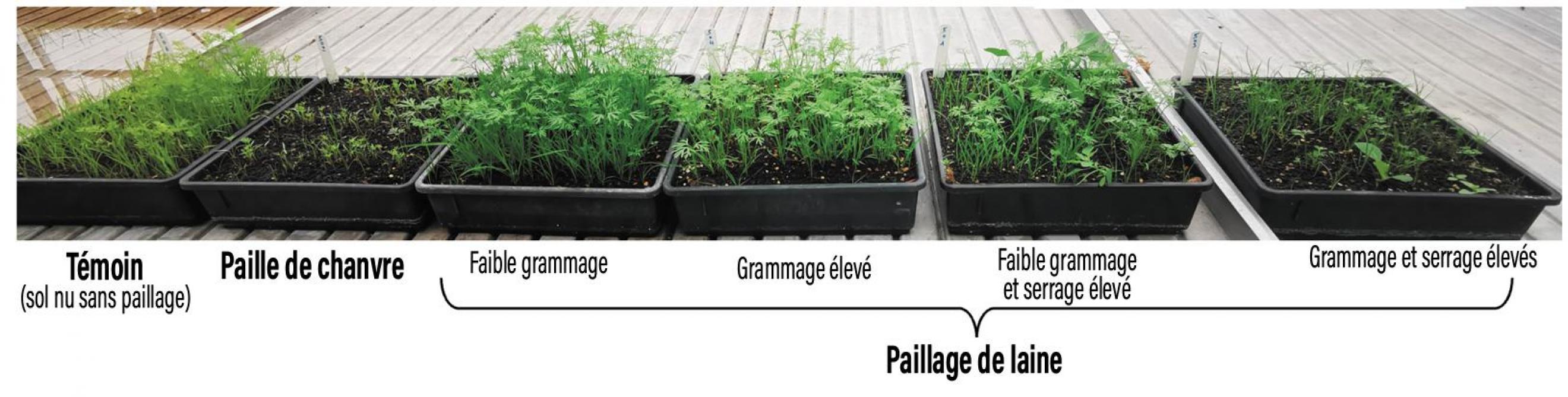

Cette étude a été complétée par un essai en serre, où les paillages organiques ont été utilisés lors d’un semis de carottes (figure 2). Contrairement à l’expérience en laboratoire, les différents paillages ont été appliqués sur le sol (et non pas incorporés). Cela a permis de valider les observations réalisées en laboratoire, à savoir un effet dépressif du paillage à base de chanvre et un effet stimulant des paillages à base de laine, en mettant en plus le doigt sur une modulation possible de cet effet via le processus de confection du paillage, en particulier le serrage de la laine.

Un paillage efficace

Les observations réalisées sont très encourageantes. Les équipes de recherche ont pu démontrer qu’il était possible de concevoir un paillage organique à base de laine de mouton, efficace dans le contrôle des adventices, tamponnant les variations diurnes de température du sol au niveau des racines et permettant une valorisation simultanée de l’azote qu’il contient.

L’optimisation de ces paillages peut notamment être modulée par des techniques de conception qui constituent un véritable savoir-faire de l’entreprise via le choix des grammages et des serrages de la laine. Par ailleurs, d’autres voies d’optimisation restent encore à explorer, notamment pour mieux contrôler la diffusion d’éléments fertilisants et son impact sur les conditions du sol (pH, par exemple), ou encore l’incorporation d’autres substances afin de concevoir différentes gammes de produits biosourcés. Ceci fera l’objet de futurs projets, en collaboration avec plusieurs partenaires.

Carah asbl