Combiner effet piège à nitrates prolongé et autonomie fourragère

La recherche de l’autonomie fourragère passe par la diversification des moyens de production des fourrages. La valorisation des périodes d’interculture est l’une des clés de cette diversification. L’UCLouvain a mené des essais sur 29 mélanges de Cipan depuis 2019 afin d’évaluer leur potentielle valorisation fourragère.

La pratique d’interculture longue peut se révéler intéressante pour la valorisation fourragère des cultures intermédiaires pièges à nitrate (Cipan), après une culture de maïs par exemple. La récolte au printemps est moins sujette aux aléas de sécheresse et aux conditions de récolte difficiles. Aussi, la couverture de sol prolongée assure une protection accrue contre la lixiviation du nitrate avant la mise en place d’une culture de printemps.

L’UCLouvain s’est donc intéressé à différents mélanges pouvant convenir pour cette interculture longue à vocation fourragère. Pas moins de 29 mélanges de Cipan ont été comparés d’un point de vue agronomique et environnemental. Suite à ces essais, les mélanges les plus pertinents sont toujours à l’étude afin d’évaluer leur effet sur la culture suivante.

Un semis déterminant

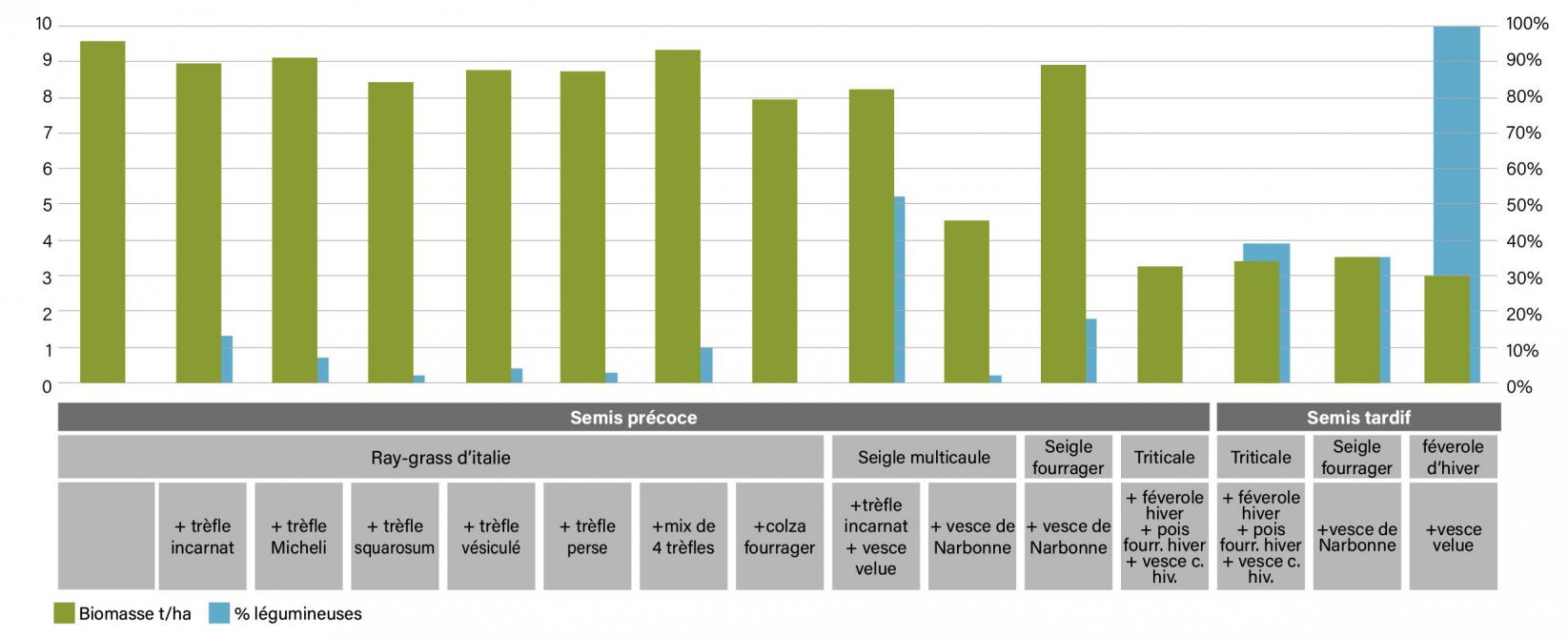

La date de semis des couverts a un impact significatif sur la quantité de biomasse, la matière sèche et les protéines produites. Sur les différents mélanges, 12 ont été semés en fin d’été (début septembre) et 17 l’ont été en automne (début novembre). Un semis au 1er septembre permet d’atteindre près de 8 t MS/ha en moyenne, en une ou deux coupes, avant le 20 mai. Un semis du 1er novembre produit en moyenne 2,5 t MS/ha en une coupe au mois de mai.

De manière générale, l’association de légumineuses permet d’améliorer les valeurs alimentaires et de compenser quelque peu la moindre production en semis tardif.

Des espèces à privilégier

L’UCLouvain s’est penchée sur les espèces à implanter, selon la période de semis.

En semis précoce

Si les conditions hydriques sont bonnes, le ray-grass d’Italie est très productif en semis précoce (fin août à début septembre). Le fourrage ainsi obtenu est riche en énergie, mais déficitaire en protéines. En lui associant du trèfle incarnat, on diminue ce déficit (figure 1).

Si l’objectif est d’obtenir un fourrage plus équilibré, le seigle multicaule associé au trèfle incarnat et/ou à la vesce velue d’hiver constitue une bonne alternative.

En cas de semis fin septembre, ces espèces ne se développeront pas suffisamment rapidement pour assurer leur rôle de Cipan. On leur préfère alors des mélanges incluant de l’avoine de printemps. Son développement rapide permet une meilleure couverture du sol en période de lixiviation, améliorant le rôle environnemental du piège à nitrates.

Toutefois, l’avoine de printemps est une espèce gélive. On lui associe alors des espèces résistantes au gel comme le triticale, mais aussi des légumineuses (fèverole d’hiver ou vesce velue) qui assurent la production de fourrage au printemps.

En semis tardif

Le seigle fourrager ou le triticale constituent la base des mélanges à recommander, pour leur bonne résistance au gel et leur capacité à produire rapidement de la biomasse en sortie d’hiver. Afin d’améliorer le taux de protéines, des légumineuses leur sont associées telles que la féverole ou des vesces (figure 1).

Parmi ces dernières, la vesce velue d’hiver montre une capacité impressionnante à produire une forte biomasse lorsque les températures remontent au printemps. Les vesces de Narbonne et de Pannonie sont des espèces innovantes pouvant aussi compléter les mélanges. Cependant, leur valeur alimentaire reste encore à déterminer et ces espèces semblent également un peu en retrait en termes de biomasse.

L’effet engrais vert en plus

Les mélanges constitués uniquement de légumineuses ont alimenté la réflexion quant à leur utilisation en tant qu’engrais vert pour la culture suivante. En semis tardif, la féverole d’hiver et la vesce velue d’hiver semblent être les espèces incontournables, pouvant potentiellement fournir 60 unités d’azote à la culture suivante.

En semis précoce, aucun mélange de légumineuse pure n’a été testé. Cependant, l’association du seigle multicaule avec du trèfle incarnat et de la vesce velue montre des résultats intéressants. Une densité de semis plus faible du seigle permet la pleine expression des trèfles et vesces. L’effet engrais vert potentiel est estimé à plus de 120 kg N/ha. Cela reste cependant à confirmer.

Quelques précautions pour la récolte ou la destruction

En dehors des conditions de températures et de pluviométrie pendant la saison d’interculture qui influencent fortement les productions, un point crucial de la gestion des couverts hivernants est la date de récolte ou de destruction.

Si la priorité est la production de fourrage, une récolte la plus tardive possible est à privilégier. Cela permet un meilleur rendement en biomasse et donne également le temps aux légumineuses de se développer, augmentant le pourcentage de protéines dans le fourrage. L’optimum est atteint au stade début de montaison pour le ray-grass d’Italie et aux alentours de début mai pour les autres.

Cependant, une récolte tardive peut engendrer, selon les conditions de l’année, une compétition pour l’eau et le nitrate avec la culture principale. Il convient donc de trouver un compromis entre la quantité et la qualité de la production de fourrage à l’interculture, d’une part, et la réussite de la culture principale, d’autre part.

Qu’en est-il du reliquat azoté ?

Les Cipan semées fin août - début septembre montrent un effet piège à nitrate correct. Durant la période de lixiviation potentielle, les prélèvements d’azote vont de 20 à 90 kg N/ha. La meilleure efficacité est remarquée sur les associations à base de ray-grass d’Italie, en comparaison aux seigles multicaule et fourrager. Des mélanges à base d’avoine blanche et de triticale semés fin septembre ont également montré de bons résultats, avec une absorption d’au moins 45 kg N/ha. Les semis de novembre ont logiquement un impact plus faible sur les reliquats en période d’APL (azote potentiellement lessivable).

Cependant, ces implantations d’automne permettent de réduire la quantité d’azote lixiviable pendant la période hivernale, et plus particulièrement en cas de précipitations intenses en sortie d’hiver. Cette situation a d’ailleurs été observée au début de cette année. Les mesures réalisées en fin d’interculture montrent des valeurs de reliquats azotés qui ne dépassent pas les 30 kg N/ha.

Le calcul de l’azote absorbé par les cultures intermédiaires permet d’estimer de manière indirecte l’intérêt des différents mélanges en termes de réduction d’azote minéral. Les semis de septembre permettent d’absorber environ 150 kg N/ha et ceux de novembre environ 70 kg N/ha. In fine, les mesures de reliquats montrent que la couverture du sol en période hivernale et jusqu’au printemps assure un reliquat minimum, et donc une protection accrue de l’eau.