La destruction des cultures intermédiaires: une question de compromis

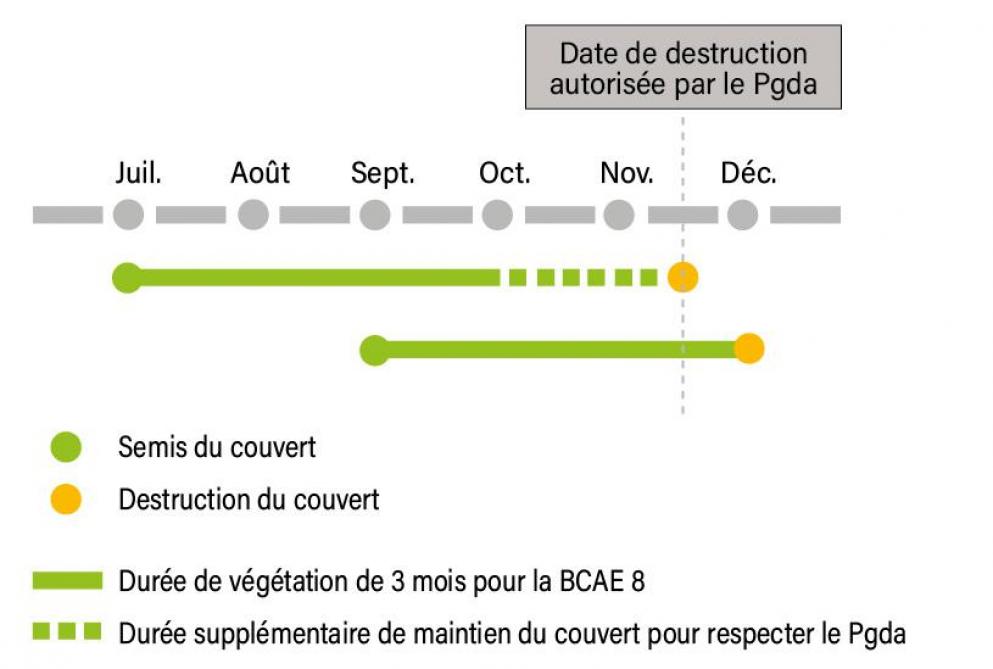

Le mode et le calendrier de destruction des couvertures hivernales doivent répondre aux règles du Plan de gestion durable de l’azote (Pgda) et peuvent, selon les cas, également devoir répondre aux exigences de la BCAE 6 « Couverture minimale des sols », de la BCAE 8 « Surfaces et éléments non productifs » et de l’éco-régime « Couverture longue des sols ».

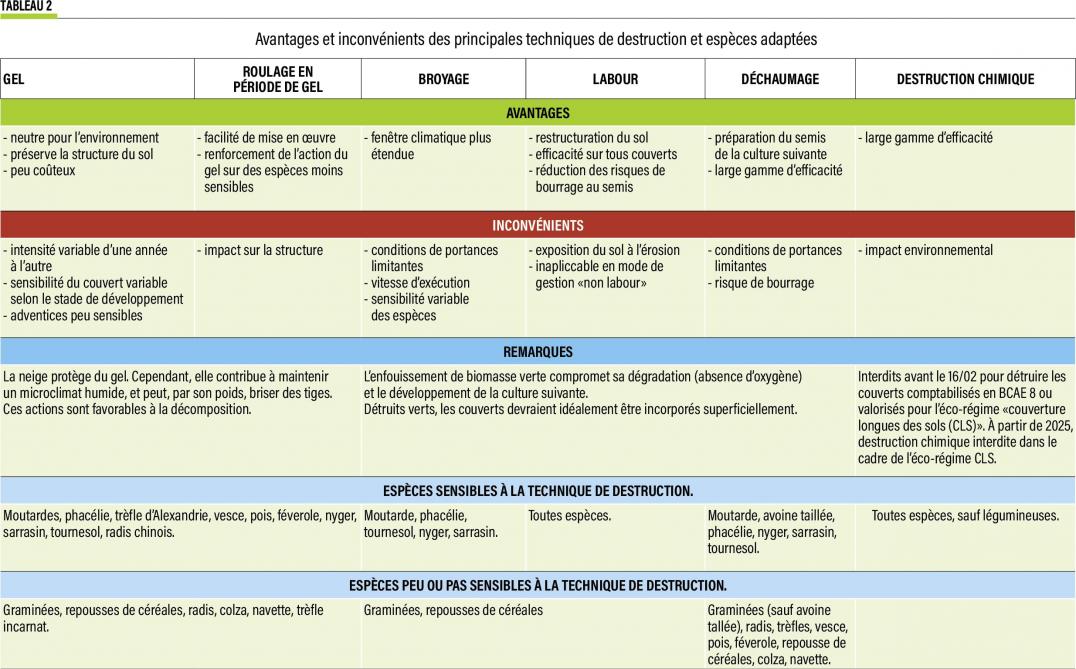

En ce qui concerne les techniques de destruction, il faut veiller à ce qu’elles soient adaptées à la sensibilité des espèces et aux conditions météorologiques du moment. Une destruction réalisée dans de bonnes conditions contribue à garantir la décomposition des résidus et à éviter les problèmes de ressuyage au printemps.

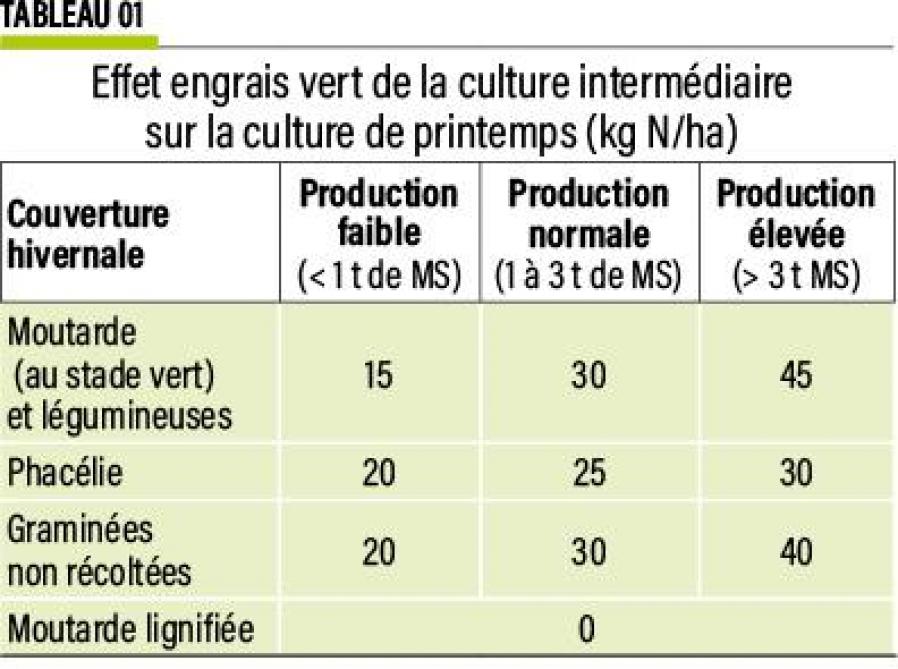

Quant au stade de développement au moment de la destruction, il détermine l’effet engrais vert pour la culture suivante.

En se décomposant, la couverture hivernale libère de l’azote. Le bénéfice attendu pour la culture suivante dépend du rapport carbone/azote (C/N) du couvert enfoui et de sa biomasse. Un couvert détruit vert ou un mélange contenant des légumineuses se décompose plus rapidement qu’un couvert lignifié. Dans le cas d’une moutarde fortement lignifiée, la décomposition peut même induire une faim d’azote. Si le rapport C/N est favorable, on observe que plus la biomasse est importante au moment de la destruction, plus l’effet engrais vert est important (

Au moment où le calendrier réglementaire autorise la destruction, il est donc parfois intéressant, si les conditions climatiques sont toujours favorables au développement du couvert, de le laisser en place pour maximiser son intérêt agronomique et environnemental. On rentabilise ainsi l’investissement réalisé. Le travail de destruction peut être planifié en commençant par les parcelles semées plus tôt et/ou qui présentent une bonne biomasse. L’objectif est d’atteindre 2 à 3 t de MS/ha (ou un minimum de 1,5 t). Cela représente au minimum un couvert à la hauteur du genou.

Les méthodes de destruction possibles sont d’ordre climatique (gel), mécanique (labour, travail du sol, broyage, roulage, hersage) ou chimique (herbicide). Les principaux avantages et inconvénients de ces méthodes ainsi que les espèces adaptées à chaque type de destruction figurent dans le tableau 2.

Dans le cas de mélanges, le mode de destruction doit être choisi en fonction de l’espèce la plus difficile à détruire.

En période hivernale, les conditions de portance des sols sont le principal facteur limitant. Pour s’affranchir de cette contrainte, l’agriculteur peut opter pour des espèces plus sensibles au froid. Un couvert est, par ailleurs, d’autant plus sensible au gel qu’il est bien développé ou en fin de cycle.

Pour renforcer l’action du froid, certains agriculteurs effectuent un passage d’outil, là où la portance le permet ou sur sol gelé. Rouleaux, broyeurs, outils à disques, semoirs de « type rapide » blessent plus ou moins fortement le couvert et brisent les tiges. Cette action est favorable à la décomposition de la biomasse. De manière générale, en cas de destruction mécanique, il est préférable d’enfouir superficiellement le couvert pour favoriser sa décomposition.

En fonction de la nature de la couverture hivernale, plusieurs règles ou cahiers des charges peuvent s’appliquer. Il faut donc être attentif au bon respect des dates à partir desquelles la destruction du couvert peut être réalisée.

Couvert Pgda : si le couvert est exclusivement destiné à satisfaire aux